●大電流ループが複数共存する場合のGND干渉問題

ステレオアンプなど、2系統以上のCHで電源を共有する場合では電源からパワーGNDへの大電流ループが複数重なります。信号GNDの取り出し方を誤ると、他CHの大電流の影響も受けてしまう問題が発生しやすい。

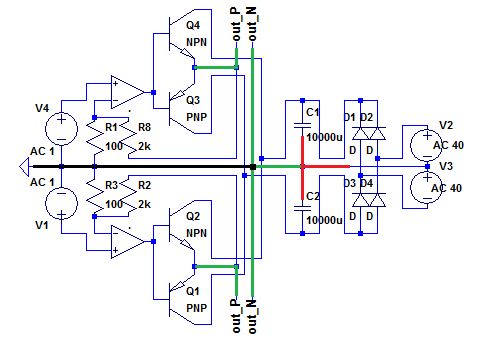

下の図は、2chのパワー段の配線でこれまで述べてきた大電流ループに対する対策を盛り込んだ例です。

赤い部分は「汚い」GNDで、ここから緑色の「きれいな電流」のGNDを1つだけ引き出し、2ch分に分かれるポイントで共通の信号GND電位を取る事で大電流ラインでのGND干渉問題は対策できています。(電源とパワーGの共通インピーダンスで出力段の電源には別CHからの干渉が発生するが、それぞれのアンプのPSRRで除去される。)

大電流のラインはこれでOKですが、問題は2chで共有する信号GND部分。この回路では2つの小さな問題を持っています。

1、NFBに流れる電流のGNDリターンの電圧降下でCHセパレーションが劣化する

2、NFBの配線がパワーGND配線に沿って帰ってくるので、B級PPの汚い電源電流の流れているワイヤと接近する部分が長くなる

根本的な解決法ではないが、配線上のレイアウトを工夫することでこれらの悪影響は実用上問題のないレベルに抑えることが出来ます。

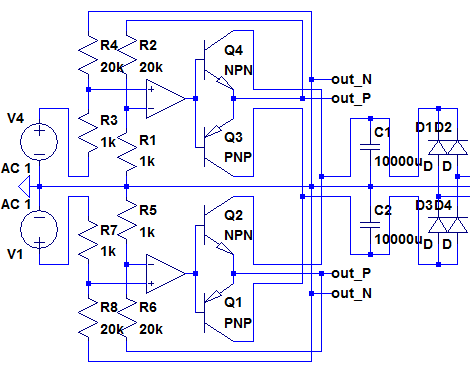

1、NFBのリターン電流対策:

黒の信号GNDに分かれた後、大電流ラインから少し離れた位置でGNDを3本に分岐し、信号源GNDと各CHのNFBのGNDリターン点を戻す配線を分ける。

これにより信号GNDの共通インピーダンスを1mΩ以下に抑え、CHセパレーションは120dB以上確保できる。但し、信号GNDを分岐するとそこから入力部のループ面積が発生するので、極太の配線材を使ってなるべく分岐せずにアンプ入力部まで戻す方が望ましい。

2、NFB配線と大電流経路の干渉対策:

出力端子への配線を±電源と共に出力GND分岐点の近くまで戻し、NFBの配線接続部を信号GND取り出し部になるべく近付ける事で大電流と接近する長さを減らす。

これらの問題は、大電流経路に共通部分を持つ為に信号GND電位を取り出す点が1つに制限される事に原因がある。 電源を共用していなければ各CHそれぞれで信号GND電位を取り出す点は別々に持てるので、最後に信号源入力部で合流するだけで済みます。

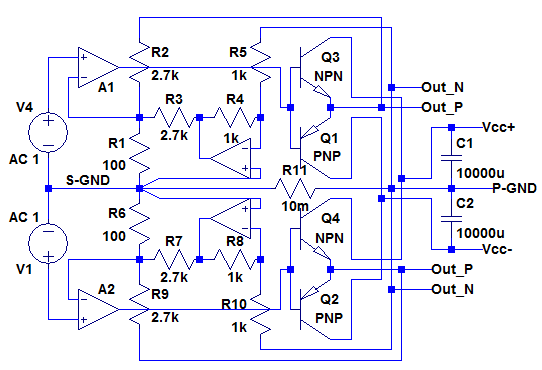

「根本的な解決法」は下の回路図です。但し弊害もあるのでそのままでは採用しづらい。

アンプのNFBを「平衡型」にすることで、出力端子のGND電位ずれをNFBで補正できる。

この補正はGNDのずれ分を出力に加算する(ずれた分だけずらす)ので、GND電位ずれその物をなくしている訳ではありません。

弊害は入力インピーダンスが低下してしまうことで、NFB抵抗に低い値が使いにくい。信号源抵抗が高いとR3の1kΩに加算されるので、CMRRが劣化してしまうのも大きな問題点。

NFB抵抗を大きくすると、今度は抵抗ノイズが上昇すると共にアンプの入力電流による歪とPSRRの劣化が問題になります。

つまり、この構成を採用するためにはアンプの前段にバッファアンプを挿入して、低インピーダンスで駆動する必要があります。

→後で「機器内での差動受けによるGND電位差打消し」の項で説明あり

但し、この方法では信号ラインにバッファを追加するので「信号が通過するアンプが1段増える」のが若干の懸念材料。少なくともノイズは追加したアンプの分だけ確実に増える。

主信号ラインにバッファアンプを追加しない方法がこれ。

信号GNDと出力端子GNDとの電位差をゲイン-1の反転アンプを使ってNFBに帰還し、ずれた分だけ出力信号に上乗せします。

追加した補正アンプはGND間の電位ずれを補正するだけなので数mVの振幅であり、アンプのノイズは増幅度0dBで加算されるので主アンプのノイズレベルの1/10程度で済む。

このような補正手法を採用した例を見たことがないので、新発明かもしれません。

(誰かがすでに特許を取っているかもしれないが、調査はしていないので不明。)

●ステレオやマルチCHアンプではBTL化もGND干渉対策に有効

BTLアンプでは、出力電流は一方のアンプの出力から別のアンプの出力へ流れるので、信号GNDとは切り離されています。(共通電源を通じて電流ループが完結する。)

全てのCHがBTLなら、パワー段の電源は±2系統ではなくて1系統のみ用意すれば良く、この場合はパワー段の電源にはGNDその物がなくなる。(信号電位を固定するために電源の中間電位にGNDを確保するが、ここには出力電流は流れない)

この考え方で製品化されたのがサンスイの「Xバランスアンプ」(1984年発売)です。

現在でも、スイッチング動作のいわゆる「デジタルアンプ」では、高周波のノイズが流入するGNDを共用したくないので、BTL構成が非常によく使われています。

アナログアンプで、BTL出力でもないのにGNDに出力電流を流さない目的でBTL構成を使ったのが、ヤマハのMX-10000(1987年発売)

カタログでは、「片chにSEPPアンプを2基使用するデュアルアンプ・クラスA構成」とあり、BTLの片側を電圧スイングを小さくして低電圧のA級動作にしたものです。主たるパワーを供給するBTLの片側は従来通りのB級なので半分はまやかしの技術。

2008年以降のヤマハのアンプでは、「フローティング&バランス方式」と称して真空管時代からある"Circlotron"回路と同様のCSPP方式を使っている。

BTL方式を採用する場合は、電源の独立した2つのアンプを正相/逆相で駆動したのでは単なるパワーアップの効果しかなく、電源GNDの制約から逃れるためには両者の電源を共有している必要があります。

さらにドライブ段まで差動動作させて、出力端の±端子から直接NFBを掛けると「2つのアンプ」ではなくて1つのBTLアンプとして一体化させることが出来る。

(上の回路図で示したように、「たすき掛け」とも言われる平衡型のNFBが必須。)

BTL出力に平衡型のNFBを組み合わせると、出力電位の中点が不定になる場合があるので、同相出力を抑制する回路的な配慮が必要となります。

●個別電源アンプのBTL接続時の注意点

最初からBTLとして作られていないアンプを2つブリッジ接続で使ってBTLとして使用する場合、注意しなければならない点があります。

「ステレオアンプ」として内部で電源が共通になっているアンプなら、ブリッジ接続して両者の+出力だけ接続すればOKなのですが、「内部で電源が共通になっていないアンプ」 では大きな問題が発生します。(高級アンプではCH毎に別電源を持っている物が多い。)

2つのアンプがBTL動作する場合、出力電流のリターンが一回りのループを完結するには、双方の電源部のパワーGNDの間に出力電流を流すことが必要です。

CH毎に別電源を持っている場合は、GND干渉を避けるために「信号GND」で各CH間を接続していると想定されます。つまり、両者の+出力だけ接続した場合は出力電流のリターンが信号GNDにそのまま流れます。これは多分想定外の現象で、パターンを焼切る恐れもある。

これを防ぐには、出力端子の-側同士も太いケーブルで繋ぐ必要があります。つまり、パワーGND同士をケーブルで繋ぎ、信号GNDに流れる電流をバイパスさせるのです。

(別の筐体のアンプをブリッジ接続するのと同じ接続法)

この状態では電流の流れるパワーGNDと信号GNDが並列のループになってしまうので、パワーアンプへの信号入力ケーブルの引き回しによってはGNDループでノイズを拾う可能性があり、「気分的にはすっきりしない」感じがあります。

●機器内での差動受けによるGND電位差打消し

カーステレオなど、一つの基板内で大電流・多CHのアンプが共存している場合、1点アースを使っても電流ループの誘導で周囲のGND電位が振られる現象が発生します。

このような場合に有効なのが、差動での信号受け渡しによるGND電位差打消しです。

「差動」と言っても完全なバランス動作をさせる必要はなく、単に「基準点との差」を伝送できれば良い。上で説明した「平衡型のNFB」がその回答で、入力側の2点間の電位差が出力側の2点間の電位差に受け渡される。

GND電位差の除去率はCMRRで表され、抵抗精度を合わせれば60dB程度の除去率が得られます。(つまり、GND電位の影響が1/1000にできる)

CMRRを高い値に保つには低インピーダンスで駆動することが必須で、信号源抵抗が高いと抵抗精度が崩れてCMRRは極端に低下してしまう。その為に、駆動側にそれぞれバッファアンプを配した3アンプ構成の「計装アンプ」と呼ばれる形式が良く使われます。

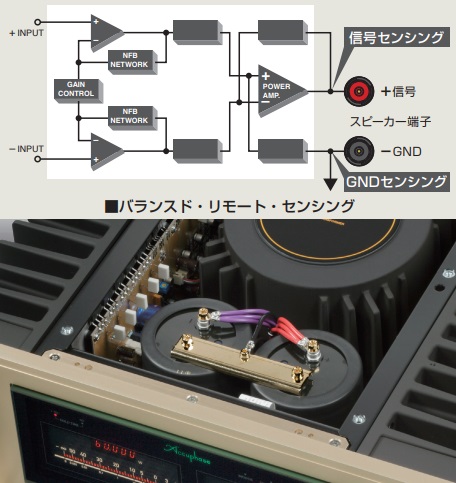

次の図は、アキュフェーズの高級アンプの信号ブロック説明と電源部写真です。

(http://www.accuphase.co.jp/cat/a-75.pdf より引用)

ブロック図はまさに「計装アンプ」そのままです。

この構成なら、信号源のGND電位は出力端子のGND電位と同じでなくても問題ないので不平衡入力のGNDとパワーGNDの間に抵抗を入れても良く、BTLでブリッジ接続した時のGNDループによる入力接続ケーブルGNDへのノイズ流入を止めることが出来る。

「計装アンプ」構成を取る場合、入力バッファのゲインが0だと追加アンプとたすき掛けNFBの抵抗ノイズが加算されてS/Nが劣化してしまうので、入力バッファ部で+6~20dB程度ゲインを取るのが通例です。(初段でゲインを取れば、後段のノイズは相対的に無視できる。)

実装写真ではパワーGNDのケミコン中点に1本しか線がなく、この部分の共通インピーダンスはこのクラスのアンプとしては高くなりますが、平衡型のNFBでGNDセンシングすることによりその影響は排除されています。

この考えをさらに推し進めたのがTRIO/kenwoodの「Σドライブ」で、NFBの帰還電圧検出ポイントをSPKケーブルの先のSPK端子接続部にまで伸ばし、ケーブルでの損失をNFB内に含めてしまおうと言う物です。

発想は素晴らしいのですが、素人が扱うSPKケーブルの先までをNFB内に含めるのは発振などの不安定要素が大きく、長くは続きませんでした。

ハイパワーのアンプを内蔵するサブウーハーでは「使える」技術です。

次に進む GNDの目次に戻る アンプ設計のTOPに戻る