●発振する条件、しない条件

そもそもNFBとはNegative FeedBack(負帰還)の事であり、電子回路に於いては本来必要な増幅度(ゲイン)よりも大きなゲインを持たせた増幅器に負帰還を掛けることで増幅度の安定化や歪の低減、入出力インピーダンスの改善などの効果を狙う手法である。

入力信号に対し、出力信号を負にして加算(=減算)した値を増幅するのであるが、”単純”に考えると「1の入力に対し、100倍の増幅をして帰還率1でNFBを掛けると-100の信号が戻ってくる。入力との加算値-99がさらに100倍され・・・」と、とんでもない事になりそうな気がするが、実際にはそうはならない。

現実の増幅器は「応答速度」が有限であり、1の信号を入れて出力が瞬時に100になるわけではない。有限の時間をかけて「微視的にはゆっくりと」出力は変化するのである。

つまり、1の入力に対して出力が上昇を始め、0.9になった時点で入力とNFB信号の加算値は0.1となって出力の上昇は遅くなり、0.99になった時点で入力とNFB信号の加算値は0.01となり、出力の上昇は止まる。

収束条件としては、入力に対して出力はある程度緩やかな変化をし、出力の変化に対してNFB後の入力が速やかに反応する必要がある。

これを定量的に表現すると、「入出力の伝搬遅延時間が1/2Fを超えない=位相回転が180°未満」となる。但し、遅延時間一定でも周波数Fが非常に大きくなれば位相回転は180°を超えてしまうので、追加の条件として「NFBのループゲインが1以上の周波数範囲で」が加わる。

これをまとめると、「増幅器のNFBループゲインが1となる周波数に於いて位相回転が180°未満」が発振しないための条件となる。 →こちらにシミュレーションでの詳細解説あり。

つまり、安定にNFBを掛けるという事は「余分なゲインを位相回転180°未満を保てる周波数範囲内で如何に捨てるか」に尽きる。NFB量を60dB取ったアンプでは、ゲインクロス周波数までに60dBのゲインを捨てなけらばならないのである。

多量のNFBを掛けるには捨てるゲインも多くなるので、より設計が難しくなる。

- - - - - - - - 【用語のまとめ】 - - - - - - - -

オープンループゲイン:単にオープンゲインともいう。増幅器のNFBを掛ける前の裸増幅度

NFB帰還率:増幅器の出力から入力へ負帰還を掛ける時の帰還率

NFB一巡ループゲイン:単にループゲインともいう。NFB帰還率とオープンゲインの掛け算

NF後ゲイン(仕上り利得):NFBを掛けた状態での増幅度。クローズドゲインとも言う

ゲインクロス点:オープンゲインが高域で低下し仕上り利得まで下がる(線が交差する)周波数

NFB量:NFBによりゲインが低下する量。NFB量が大きい事を「深いNFB」と言う

第1ポール:オープンゲインが高域で下がり始める最初の周波数。

ポールとはS変換した極を指す

第2、第3ポール:さらに周波数が上がって現れる極。

1つのポールで90°ずつ位相が回る

1次補正:第1ポールだけでNFB量=余分なゲインを制御する手法

2次補正:第2ポールまで含めた2つの極と追加の「ゼロ」により位相管理する手法

実際の回路で検証した例を示す。回路は8Ω100Wクラスのパワーアンプである。

PNP差動回路の初段をカレントミラーで受け、エミッタ接地電圧増幅段+定電流負荷にダーリントン出力の構成で、8Ω負荷では106dBの非常に大きなオープンゲインを持っている。

初段のベース駆動インピーダンスは100Ωと低いのでPNP差動の周波数特性は10MHz程度まで伸びており、回路の周波数特性を決める時定数はQ3のコレクタ帰還容量による電圧増幅段の第1ポールと、8Ω負荷とダーリントン出力石hfe低下による2次の第2ポールがある。

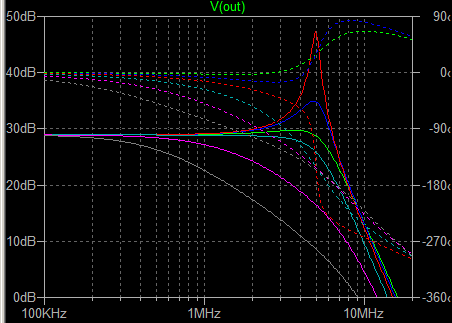

まずは、Q3のコレクタ帰還容量に加算する補正C(C2)の値を220pFまで変化した場合のオープンループゲインを下に示す。(実線がゲイン、破線が位相を表わす。)

緑の補正Cなし(Q3のCob=1pFのみ)では、ダーリントン出力段の第2ポールが1MHz付近に見えており、位相が急激に回って180°を越えるのでNFBは掛けられない。

C2の値を青:10pF、赤:22pF、水色:47pF、桃:100pF、灰:220pFと増やしていくと、裸ゲインが抑えられると共にQ3の出力インピーダンスが下がって出力Trの駆動インピーダンスも小さくなり、第2ポールの周波数も5M~10MHzに上昇しているのが分かる。

NFBのループゲインが1となるゲインクロス点はNFB抵抗が2.7k/100Ωなので+29dBであり、赤のC2=22pFのラインを見ると4.8MHzで+29dBとクロスし、その時の位相回転は175°程度で発振すれすれとなる。同様に水色47pFでは2.3MHzで119°、桃:100pFでは1MHzで102°、灰:220pFでは600kHzで95°となる。

次に、回路図通りに2.7k/100ΩでNFBループを閉じた時の周波数特性が下のグラフ。

緑と青のラインはピークが大きくないように見えるが、ゲインクロスで位相が180°以上回っているので発振している条件である。この事は位相グラフが+90°方向へ進みになっているので判別できる。この状態ではNFBは掛けられない。

赤は発振すれすれなので非常に大きなピークを持つF特になる。

水色は位相余裕が60°以上ある(位相回転は119°)のでNFB後の周波数特性にピークは生じていないが、少しでも負荷にC成分(ケーブルの2000pF程度の浮遊容量)があるとすぐ発振する恐れがあり、クリチカルな状態である。

さらにC2が大きくなるとゲインクロス点で-3dBとなる普通の周波数特性となる。この回路定数の場合、C2の値は100pF程度が適正値となる。

●余裕度とNFB後の特性の関係(F特ピーク量)

「余裕」の量としては、一般的に次の2つが良く使われる指標である。

1、位相余裕

NFB一巡ループゲインが1=0dBとなる周波数での位相回転量の180°との差。

余裕ゼロ(回転量180°)では発振開始、さらに位相が回ると発振強度が上がる。

位相余裕が63°でNFB後の周波数特性が最大平坦(ピークを生じない)となる。

72°で臨界制動条件となり、過度応答でオーバーシュートが発生しない。

2、ゲイン余裕

位相回転が180°になる周波数での一巡ループゲインの0dBとの差。

余裕ゼロ(ループゲイン1)で発振開始するのは同じだが、余裕がマイナスでも発振するとは限らない所に注意を要する。

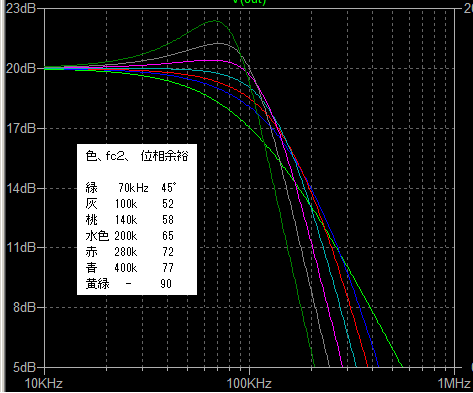

具体的に位相余裕が小さくなった時のNFB後の周波数特性を計算したのが下の図。

条件はAvo=80dB、NF後ゲイン=20dB(NFB量60dB) 、ゲインクロスfc=100kHzで、第2ポール:fc2をfcに近付けた場合に位相余裕量とF特ピーク発生量の関係を見ることが出来る。

一番下の太い黄緑は第2ポールのない位相余裕90°の場合で、fcで-3dBのカーブ、水色はfc2=200kHzで位相余裕は65°であり、ここまではF特にピークは現れない。

さらにfc2がfc=100kHzに近づくとNF後ゲインにピークが現れてくる。(桃、灰色)

細い緑はさらにfc2が下がって位相余裕が45°の場合でピークはさらに増える。

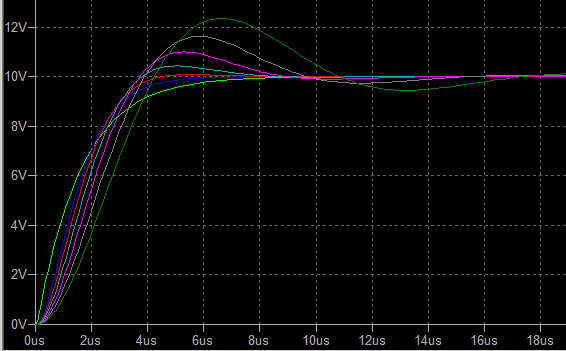

この状態で、1Vステップ入力に対する過度応答波形を観測したのが次の図。

F特にピークがある桃色、灰色、細い緑にリンギングがあるのは当然だが、ピークのない水色も過度応答ではオーバーシュートが発生している。(F特最大平坦条件では約4%のオーバーシュート)

オーバーシュートを発生させないためには、fc2の位置は3fc以上に置き、位相余裕を72°以上取らなければならない。(72°が臨界制動であり、応答収束が最も早い。)

ポールが2つのみの場合は、第一ポールでのゲインクロスをfcとした時に第2ポールは最大平坦条件で2.0fc、臨界制動条件では3.3fcが必要だが、ポールが3つ(第2、第3ポールが同じ)の場合は最大平坦で4.0fc、臨界制動では6.0fcが必要である。

太い黄緑(第1ポールのみ)は1次LPFのCR充放電波形と同じで、振幅10-90%立ち上がり時間は0.35/fc=3.5μsである。臨界制動条件では10-90%立ち上がり時間は0.25/fcで、1%収束時間では1次LPFが0.73/fcに対し臨界制動は0.46/fcとさらに早い。

●NFB量の限界:掛け過ぎると何が起きるのか?

上のシミュレーションで使った電圧増幅段の帰還Cによる安定化は「1次補正」と呼ばれる手法で、OPENゲインはゲインクロス周波数との比の値以上には出来ない。つまり、10kHzで80dBのNFB量を得ようとするとfc=100MHzが必要となり、オーディオ用の半導体素子では実現不可能である。

結果的に、実現可能なfc=10MHz程度では10kHzで60dBのNFBが限度となる。

2次補正やさらに3次の補正手法を使えば10kHzで100dB以上のNFB量を確保することも可能だが、そのような設計では別の問題が発生してくる。

系が安定に動作する範囲で動いていればNFBによって回路の平衡は保たれるが、過大入力時のクリップや電源投入時の立ち上がりなど「平衡が保たれる状態」が崩れた瞬間、NFB量に比例する大きなゲインで回路は駆動され、直ちに飽和してしまうのである。

回路が飽和(クリップ)した時の回復を早める配慮をしないと、高NFB回路は成立しない。

fc=3MHz程度でも飽和からの回復時間は50ns以下(位相換算で60°)が必要であり、トランジスタのベースをオーバードライブしてしまう部分があるとその蓄積時間だけでNGになりうる。

さらに、飽和が深くなると伝達特性の位相が反転してしまう場合もある。

例えばエミッタに抵抗を挿入したE接地増幅回路は、通常は180°位相が反転するが、飽和した状態でオーバードライブすると位相が逆転して正相で信号が伝わる。

差動増幅回路でも同様な現象はあり、この状態でループゲインが1以上あるとラッチアップ状態になり、飽和状態から抜け出すことが出来なくなる。

また、高NFBにするためにゲインクロス点fcを高く設定すると、パワーアンプの場合ケーブルの浮遊容量成分(最大2000pF程度)にも弱くなる。パワーアンプでは容量負荷に対する安定度を高めるために出力に「安定化L」を挿入するのが通例である。

このような配慮がきちんとされている事を前提とすれば、位相余裕を60°以上確保出来る範囲内ならNFB量がいくら大きくても問題はない。(発振しないだけなら20°の余裕でも良いが、ばらつきや温度変化で破綻しやすく危険。)つまり、NFB量の限界は位相余裕を確保できるかで決まる。

NFBは必要悪ではないが、異常状態への対処や位相余裕をきちんと設計できるスキルがないと高NFB回路は手に負えないのである。

●卓上論と実際の回路との違い

「理論的」には、3次、4次の位相補正を使って180°を超える位相回転があっても、ゲインクロス点までに位相が戻って30°以上の位相余裕が確保されればNFBの安定度は成立する。(一巡ループゲイン+40dB以上の領域で位相遅れが180°を超えていても発振しない。)

しかし、実際の回路はすぐに「クリップする」ので、むやみに多段の増幅回路を使うとクリップによるゲイン低下で位相遅れが180°を超える周波数での一巡ゲインが発振条件に達してしまう恐れがある。

3次遅れ系でNFB制御する場合は、一巡ループゲインが+20dBを切る領域で位相回転が180°を超えるのは避けた方が良い。(3次補正での設計法で解説するように、クリップレベルに対する飽和度で安定性が左右される。)

さらに、実際の回路では温度、電圧・電流(動作点)、負荷条件等の変化が様々に発生するので、卓上論の設定定数だけで設計するとばらつきに対応しきれない事もある。

→こちらにシミュレーション対応法の詳細解説あり。

1次補正での設計法 へ進む NFBの目次 に戻る アンプ設計のTOP に戻る