●1次補正とは?

1次補正とは、用語の説明で述べたように第1のポール(fc1)のみで余分なゲインを制御する手法である。

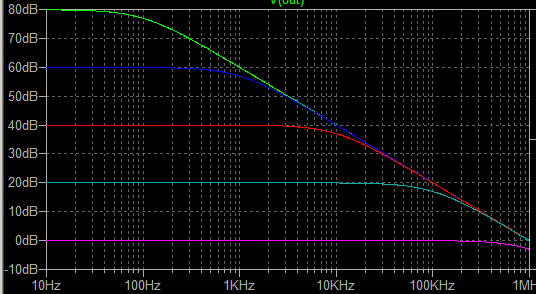

下の図で原理を説明すると、緑のラインはfc1=100Hzでゲイン80dBのアンプの裸特性、 その下はNFB量がそれぞれ20dB (青)、40dB (赤)、60dB (水色)、80dB (桃) の場合のNFB後の周波数特性である。

図から分かるように、NFB後の高域カットオフ周波数(fc)=ゲインクロス点は元のfc1に対し、NFB量に比例して大きくなる。つまり fc=fc1*NFB

逆の言い方をすれば、NFBが安定に掛けられる範囲にfcの値を保つ為にはNFB量が大きくなるとfc1はどんどん低くしなければならない。この設定法が1次補正の設計内容である。

ポールが1つだけの場合、位相は90°までしか回らないので位相余裕は常に90°あり、発振の恐れはない。

汎用のOPアンプICでは、任意のNFB量でも安定なように内部で1次補正が組み込まれているものが多い。(一般的には、裸ゲイン100dB以上で0dBに落ちる周波数は10MHz程度。)

●NFB量とスタガ比の設定

ポールが1つだけの場合は無条件に安定だが、現実には回路素子の周波数限界までに多数のポールがあるので、NFB後の高域カットオフ周波数に第2ポールが近づくと位相余裕がなくなり、発振の恐れが出てくる。

すでに「NFBの安定性」で述べたように、位相余裕はF特にピークを生じない限界が60°、臨界制動条件が72°なので設計値では安全を見て75°は確保したい。従って「ゲインクロス点での全てのポールの位相回転の合計が105°以内」になる事が設計目標となる。

第1ポールと第2ポールの周波数比を「スタガ比」と呼ぶが、第3ポール以上の影響を無視して2つの位相回転だけを考えた場合、位相回転の合計が105°になる周波数がゲインクロス点の限界であり、その条件での両者の減衰量合計がNFB量限度となる。

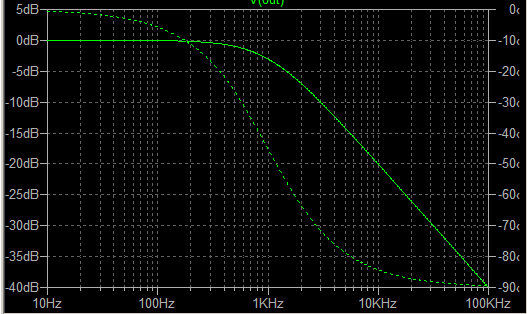

上のグラフは1kHzの1次ポールの振幅・位相特性であるが、これから第2ポールで許される位相回転(加算して105°になる値)を逆算し、その値からスタガ比とNFB量限度を計算すると下表のようになる。

| 第1ポール | 第2ポール | スタガ比 | NFB限度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| fc/fc1 | 位相 | gain1 | 残位相 | fc/fc2 | gain2 | fc2/fc1 | gain1+2 |

| 1.4 | 54 | -5 | 51 | 1.2 | -4 | 1.2 | 9.0dB |

| 2 | 63 | -7 | 42 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 9.6dB |

| 3 | 72 | -10 | 33 | 0.65 | -1.5 | 4.6 | 11.5dB |

| 5 | 79 | -14 | 26 | 0.5 | -1 | 10 | 15.0dB |

| 10 | 84 | -20 | 21 | 0.38 | -0.6 | 26.3 | 20.6dB |

| 20 | 87 | -26 | 18 | 0.34 | -0.5 | 59 | 26.5dB |

| 100 | 89 | -40 | 16 | 0.28 | -0.3 | 360 | 40.3dB |

スタガ比=1(第1ポールと第2ポールが重なる)でも、NFB=8dBまでは位相回転の合計が100°なので問題なくNFBを掛けられる。

【例題1】: 第2ポールの周波数が1MHzにある場合、20dBのNFBを掛けるには第1ポールは何Hzに置かなければならないか?さらにNFB量が80dBの場合はどうなるか?

【回答】:上の表からNFB限度が20dBに近いのは20.6dBであり、この時のスタガ比は26.3。したがってfc1=fc2/26=38kHz。

同様にNFB80dB時は40dBの時の数値からスタガ比は36000と予想され、fc1=1M/36k=28Hz。

この数値は第3以上のポールがない場合である。実際には多数のポール(位相回転要素)があるので、上のグラフでもわかるようにゲインクロス点fcの10倍の周波数でも1個当たり6°の位相回転があり、2つあれば位相余裕は12°も減ってしまう。

無視できる値(1個当たり2°以内)とするには第3ポールはfcの30倍の周波数まで上げる必要があり、現実的には無理である。(fcの10倍以内に第3、第4ポールがあるのが普通)

したがって、スタガ比の卓上計算だけで設計するのはあまり良い方法ではない。

●根本的な考え方:ゲインクロス周波数での位相回転量が本当の決め手

大昔は単純な回路ブロックの数珠繋ぎで増幅器を構成していたので、手計算で各増幅段のカットオフ周波数を求めてスタガ比とNFB量限度を計算する手法で間に合っていた。

しかし、トランジスタ回路で全段直結構成が普通になってくるとこの方法は馴染まなくなる。

先に「NFBの安定性」で例に出した8Ω100Wクラスのパワーアンプ回路で説明すると、電圧増幅段のコレクタ帰還C変化による1次補正の裸ゲイン(再掲)はこのようになり、

補正Cの値によって2つ目のポールの位置もどんどん変化し、裸ゲイン(NFB量)や第1ポールも補正Cの値だけではなく負荷抵抗の値によっても大きく変動する。条件によってポールの位置やNFB量がころころ変わるので、何を指標にして設計すれば良いかが分からなくなってしまう。

この回路例では「スタガ比」の概念は捨てて、「ゲインクロス周波数での位相回転量」のみに着目するのが良い。設計のターゲットとして「ゲインクロスでの位相回転は105°まで」と決まっているので、グラフの位相が105°になる周波数にゲインクロスを設定すれば良いのである。(ポール位置は見なくてよい)

【例題2】:上のグラフのアンプの場合、仕上がりゲインが20dBとすると裸ゲインのカーブはどのように設定すべきか?ゲイン40dBの場合はどうか?

【回答】:グラフの位相が105°になる周波数は緑のライン以外はほぼ1.3MHzである。

仕上がりゲインが20dBであれば1.3MHzがゲインクロスになる一番下の灰色(C=220pF)、 40dBであれば赤(C=22pF)が適正値となる。

●ゲインクロス点はむやみに高くできない

上の例を見ても分かるように、大電力を扱うパワーアンプではゲインクロス(fc)は数MHzが限度であり、10kHzでのNFB量も50dB以上は難しい。オーディオ用の素子を用いる限り、数10MHzまで位相回転なしに大きなゲインを得ることはできないのである。

NFB回路に位相補正Cを入れて進み補償を施す手段もあるが、ゲインクロスを遅れ150°以上にまで持っていくとfcより下の周波数帯でF特に膨らみが生じたり、進み補償で実質的なゲインクロスが上がりすぎて帯域外のピークでゲイン余裕がなくなり発振しやすくなるなどの弊害も大きい。

なお、裸ゲインが非常に大きい場合、第1ポール(fc1)が10Hz程度まで低くなる事もある。

これではNFB後の出力に超低域の時定数の影響が現れてしまうのではないかと心配されるが、「出力信号」を見る限りに於いて低域時定数は観測されない。

ステップ応答は、NFB量によって決まるDC誤差の定常値へ向かってT=0.22/fcの時定数で直ちに収束するのである。(第1ポールの周波数に影響されない)

超低域のポールがどこに現れるかと言うと、「位相遅れ」を含んだ入出力の「誤差電圧の低下が止まる周波数」がfc1になる。ステップ応答の場合はDC値への収束なのでT=0.22/fcの時定数のみが観測されるが、交流信号では常に信号が変動しているので位相遅れがあると収束が遅れた分だけfに比例する誤差になってしまう。

出力信号にfc1の時定数は現れないと言っても、「NFB量」はfcからfc1 まで周波数の低下と共に増大し続ける。NFB量に依存する特性(出力インピーダンスやPSRR、内部歪みの改善量など)は変化するので、「Audio帯域内で音質を均一化したい」目的でNFB量を抑えてfc1を20kHz以上に設定するのは意味がない事ではない。

●最大SRと初段Dレンジに注意

例題2で仕上がりゲインを20dBとした場合、1次補正C=220pFなので初段最大出力電流(元の回路は初段差動のテール電流1mAなので1mA止まり)で220pFを充電すると1m/220p= 4.5V/usの最大SR(スルーレート)となる。

20kHzで30Vrmsをスイングすると5.3V/usなので補正Cの充電電流だけで初段は完全にクリップしてしまう。その半分の振幅でも初段の電流振幅はアイドリングの60%にもなり、1次補正では初段の電流Dレンジに対する要求は非常に厳しい。

必要な位相補正Cの容量は初段のgmに比例するので、Ic/gmの大きな素子(初段エミッタに電流帰還抵抗を挿入したり、gmの大きすぎないFET)を初段に使うと多少は改善できる。

仕上がりゲインを上げることも、補正Cの容量が小さくて済む事から最大SRの改善に効果がある。

PNPやNPNのトランジスタは入力にベース電流が流れるので電流を大きく出来ず、Reを挿入すると初段ゲインが小さくなりすぎる傾向がある。入力バイアス電流を気にせず初段電流を流せるFETは1次補正との組み合わせに向いている。

2次補正での設計法 へ進む NFBの目次 に戻る アンプ設計のTOP に戻る