●TIM歪の定義と評価方法

回路が非直線性を持つ場合に、複数の信号が同時に入ると「相互変調」により掛算成分の歪が発生し、信号のスペクトルに周波数上で加減算された成分が発生する。(例えば20kHzと21kHzの信号が混じると1kHzのビート音が聞こえる)

この現象を相互変調歪(IM歪)と呼ぶが、別に珍しい事ではなく、耳の「耳内倍音」で発生するビートも同じ現象であり、自然界でも非線形を持つ系の応答として日常的に経験される事象である。(完全にリニアな応答であれば、信号は単に加算されるだけで掛算成分の発生はない。)

TIM歪は「過渡相互変調歪み」と訳されるが、この概念を最初に提唱したのは M. Otala氏のIEEEへの投稿 "Transient Distortion in Transistorized Audio Power Amplifiers"(1970) である。

Otala氏は従来の真空管アンプに較べてトランジスタアンプの音が「固い」のは、歪率ではなくてNFB量の差にあるのではないかとの仮説を立て、その裏付けとして「TIM歪原因説」を唱えたようである。

通常のIM歪は3次または5次程度の非直線成分に由来し、振幅に対し比較的緩やかな増加となるが、TIM歪はアンプの内部クリップが原因となるために「ある限度」を超えた所で非常に急激な増加を示す。NFB量が多いほどクリップ時の内部の異常な振幅は大きくなるので、「NFBは悪だ!」の証拠には都合が良かったのである。

初期のトランジスタアンプは最大SR値に余裕がなく、これを超える信号が入ると初段が「気絶」現象を起こしてクリップしたままになる物が多かったので、この症状を定量的に評価する為に考えられたのが「過渡的な」相互変調歪を測定する手段である。

これは従来の正弦波を用いた歪率測定では得られないデータであり、NFB量が非常に多くて歪率の良いアンプに対しては悪い条件であった点も業界に対する強いインパクトになった。

現在では2信号を用いてIM歪を測定する公式の規格として、比較的静的なSMPTE法と、もう少しダイナミックな特性を評価するCCIF法の2つがある。

OPアンプのデータシートにはIM歪として、SMPTE/DIN two-tone, 4:1 (60 Hz and 7 kHz), CCIF twin-tone (19 kHz and 20 kHz) の両方のデータを載せているのもあるが、SR限界の半分以下の周波数では単なる歪率のデータと大して変わらない。

TIM歪の測定法としては、当初は初段を飽和させるために大振幅の方形波を含む波形が使われることもあったが、それではあまりにも現実とかけ離れているので1976年にOtala氏が発表した"A Method for Measuring Transient Intermodulation Distortion"では、30kHz又は100kHzの1次LPFを信号源に通すことを提唱している。

この方法では、方形波の高周波成分が除去しきれていないので、最大SRは20kHzのsin波最大振幅時の2.4倍(LPF=30kHz), 又は8倍(LPF=100kHz) の値を持つ。 CCIF測定法では20kHzのsin波最大を超えないので、非常に厳しい条件である事が分かる。

この方法でのTIM歪の定義は、

・信号源として3.18kHzの方形波と15kHzの正弦波をp-p値で4:1で混合し、1次LPFを通す

・アンプの出力信号をスペアナで観測し、混変調によって生じたスプリアスのレベルを測る

・全スプリアス成分のrms値と、信号の15kHz成分のrms値の比をTIM歪(%)とする。

●楽音の最大SR値

音楽信号を最大20kHzと定義すると、CDの20kHz0dB正弦波を再生した場合に出力2.0Vrmsでの最大SRは、SR = 2πfVo√2 = 0.355 V/us であり、この信号を29dB増幅して100W/8Ωのレベル(28.3Vrms)にすると、5.0V/usのSRになる。

96kHzサンプリングで蒸気機関車の汽笛を至近距離で収録したソースでもない限り、これを超える高域の大振幅信号はないと考えて良く、実際の楽音ではその半分(10kHzで最大振幅)までがほとんど。

常に最大音量で聞くわけでもないので、最低条件としては100W/8Ωの場合、2.5V/us以上のSRが必要である。この評価には、CCIF測定法で十分対応できる。

これを超える条件として、ハイサンプリングした音源に含まれる信号成分でごくまれに一瞬の高速信号が現われる事は否定できないので、動作限界値としては考慮すべき。

96kHzサンプリング音源(44kHz max)の理論最大を考えると、100W/8Ωアンプでは11.0V/usのSRまで対応必要、この値はアンプの最大出力電圧に比例するので、50W/4Ωアンプでは5.5V/us、400W/8Ωアンプでは22.1V/usとなる。

LPF=30kHzでのTIM歪は、フルパワーバンド幅で48kHzに相当し、ハイサンプリング時の限界をちょうどカバーする。LPF=100kHzではフルパワーバンド幅160kHzになるので、100Wアンプで40V/usが必要であり、かなり厳しい条件となる。

Otala氏の提唱したTIM歪みの測定法は、単にフルパワーバンド幅が160kHzを満足するかを見ているのと同じであり、音楽ソースだけなら常時限界SRに近い信号が入り続ける事はないので、例えCCIF測定法で歪みが出始めるようなアンプでも、通常リスニング時に影響を及ぼすとは考えにくい。

実質的に通常の音楽ソースを想定した測定法がSMPTE/DIN two-tone, 4:1 (60 Hz and 7 kHz)であり、ソースの理論限界での性能を見るのがCCIF twin-tone (19 kHz and 20 kHz) と考えられる。TIM歪みは、音楽信号の限界をはるかに超えた条件で、SRの差を明らかにするための測定法である。

●SR限界を超えると何が起こるのか

高速で大振幅の信号が入力されて出力のSR限界を超えると、回路内部でクリップが発生する。その様子は、普通のクリップ(出力振幅が限界値に達してしまう)とある意味では非常に似ている。

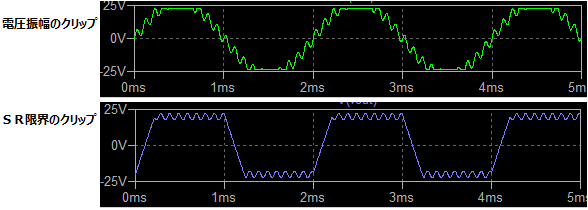

普通のクリップは「電圧振幅」の限界で出力が一定値に張り付くが、SR限界では内部回路の動作限界で「電流振幅」 がクリップし、その為に出力の微分値(dV/dt)が一定値に張り付く。その様子を示すのが下の図である。

緑の波形は通常の振幅でのクリップで、電圧の最大値を超えると10kHz成分がなくなって波形が平らになっている。

下の紫の波形がSR限界によるクリップで、10kHzに重畳された大振幅の方形波の影響で、振幅が+20Vから-20Vの間で大きく動く際に10kHz成分が欠落している。

つまり、SR限界を超えた時点で内部電流が飽和してしまい、小振幅の信号を伝えることが出来なくなってしまうのである。

この例は、分りやすくする為にSR=0.25V/usと普通の音楽信号でSR限界になるような極端な場合を示したが、音声帯域を超える過酷な信号が入力されれば同様の現象が発生する。

但し、このような信号の欠落が発生するのは回路のSR限界を超えた場合だけであり、10V/us程度のSR値があれば音楽信号の再生で限界を超えることはない。

最高速が150km/hのクルマでF1サーキットのレーシングカーと一緒にレースすることは出来ないが、街中で買い物に行くのには何の問題もないのである。

楽音での音質に与える影響としては、SR限界によるTIM歪ではなく、正常動作範囲内での内部回路電流の振られ量が影響している可能性はある。(アクセルを踏んだ時のレスポンスの違いのような物)

SR限界を超えない場合でも内部回路の電流振幅は出力電圧のSRに比例して増大している。限界SR=100V/usの回路が10V/usで動く時は、内部のクリップ限界の10%振幅で電流が流れるのである。

アンプ初段の電流がこのように大振幅で振られると、その分入力信号に対しNFB側の電位はずれるので出力もそのゲイン倍で変動が発生する。これによる影響は通常のIM歪なので、SMPTEやCCIFの測定法で評価可能である。

●音楽ではない信号(外来ノイズ)と、音質への影響

音楽信号に対しては20kHzのフルパワーバンド幅で十分だが、アンプの入力には音楽信号以外の不要な高周波成分が混入してしまう事がありうる。

突発的なノイズはその瞬間が過ぎれば直ちに回復するので問題にならないが、放送波や近くの電子機器(携帯や無線LAN)の発する電波、インバーター蛍光灯の高周波ノイズ等は常時印加されるので音に対する影響がないとは言えない。

(本当に影響するかは、山奥の一軒家に行くとか、電波暗室内で検証可能)

このような高周波信号はNFBの掛かる正常動作範囲を超えているので、アンプのSR限界を超えた動作点で発生する現象を検討する事が必要となってくる。(微小振幅なのでSR限界には掛からないと見ることもできるが、内部で高周波変調が掛かるのは避けられない)

以下に、回路の最大SR値はどのように決まるか、それらに対する対策はどうすべきかを検討する。

次に進む SRの目次に戻る アンプ設計のTOPに戻る