回路のゲイン配分が分かれば、個々の部分で発生する歪の量を見積もる事で最終的なNFB後の全体の歪率を予測することが出来ます。

歪みの発生部位の分布が分かれば「どこがキーポイントか」が明瞭になり、改善すべき所や逆にもっと簡略化できる所も見えてくるので、「よりシンプルで高性能」な設計に近付ける。

● 計算をどこから始めるか

必要なのは各部のゲインと発生する歪の量です。

ゲインの計算に必要なのはgmやhfe、入出力インピーダンスであり、歪の計算には動作振幅(電圧・電流)と素子の非直線性(振幅に対する歪発生量)情報が必要。したがって、一般的には次のような手順で計算を始めます。

1、設計した回路の無信号時の直流動作点を求める。

2、直流動作点から素子のgmやhfe、入出力インピーダンスを計算

3、評価条件の出力電圧、周波数、負荷条件でのゲインを計算し、各部の振幅を計算

4、動作振幅と素子特性から発生する歪量(2次と3次)を見積もる

5、各部の歪を初段振幅に換算し、初段の入力換算歪電圧を計算

これでTotalの入力換算歪が計算できたので、入力電圧との比から歪率が分かる。

つまり、歪率の目標値を0.01%とした場合、8Ω100Wフルパワーでゲイン29dB(28倍)なら出力ピーク値は40V, 入力1.43Vなので、入力換算の歪電圧は1.43Vの0.01%=143uVピークまでとなります。回路全体の発生歪みの入力換算値合計がこの値以下になれば良い。

したがって、回路のどこかで出力条件の振幅で10mVの歪が発生したとすると、初段からその部分までのゲインは100倍以上ないと最終的な歪率は0.01%にならない。歪みの発生量とゲイン配分は最終的な歪率に直接関係してきます。

実際の回路例で見てみましょう。

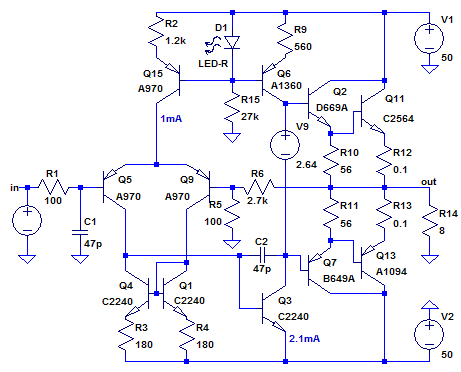

とてもシンプルなパワーアンプで、1Vrms入力時に8Ω100W出力。

(入力バイアス処理は省略。)

差動初段1mA、電圧段2.1mAに 定電流で設定、

出力アイドリング =140mA

ドライブ石は11mA設定。

10kHz±40Vpeakの出力振幅時、 主要なTrのコレクタ電圧・電流の振幅ピーク値はそれぞれ、

出力段:Q11,Q13=40.5V, 5A

ドライブ段:Q2,Q7=40.6V, 50mA

電圧増幅段:Q3=40.7V, 0.5mA

Q3のIbはhfe=500で本来は1uAのはずですが、Cob=3pとC2=47pFに10kHz40Vが印加されるのでこの充電電流に120uA必要。

Q4カレントミラーとの差動出力が120uAなので初段振幅は60uA、入力電圧1Vrmsが 印加されているので、初段石の振幅は Q3,Q9=1.4V, 60uA

初段石gm=19mSなので入力電圧は Vi=2*60u/19m=6.3mV

従って、裸ゲインは40/6.3m=76dB, NFB=47dBとなります。

ここで注意すべき点は、2段目の入力電圧を計算せずに電流振幅から直接入力電圧を算出している点。電流ゲインさえ分かれば、初段や2段目の電圧ゲインは計算不要。

その理由は、トランジスタ回路ではコレクタ出力で送り出し側のインピーダンスが高く、出力電圧は受け側のインピーダンス依存なので段間の電圧ゲインの概念はなくて良く、電流ゲインだけで十分なのです。

例えばQ3のVbeには電流振幅で2次歪が発生するが、電流増幅率がリニアならこの歪電圧は次段には伝送されない。つまり「初段出力電圧の歪率」を求めても意味がない。

同じ事はQ1,Q4のカレントミラーにも言え、Q9の出力電流はQ1のVbe非線形でQ4ベースには2次歪を含んだ電圧が入力されるが、Q4出力電流は2次歪は打ち消されるのでQ9コレクタ出力電圧の歪率を求めることは無意味。

さらには、初段の入力換算歪電圧が分かれば良いので、総合ゲインやNFB量、部分的な歪率さえ求める必要はない。各部の動作振幅と発生歪量だけが必要な情報です。

● 各部分での歪発生量を整理

この状態で、各部に発生する歪の量を個別に見積もります。Trのベース電流歪はhFEの電圧・電流依存性とCobの電圧依存性によって発生します。

正しく評価するには各Tr毎のhFE電流特性、電圧依存性をIb-Ic/Vce曲線に引いたロードラインから読み取らねばなりませんが、とても面倒な作業の上に必要な領域(Vce=50V付近)のグラフが全くない品種がほとんどなので現実的ではありません。

ここでは簡易的にspiceシミュレータで個別に無歪電圧を加えた時の入力電流歪を測定することで評価します。

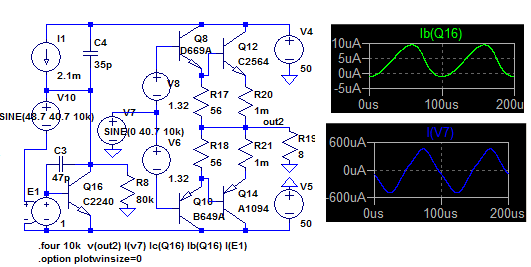

出力が10kHzで40Vpeak時の電圧増幅段のベース電流と、出力を含めたドライブ段の入力電流波形を図に示しますが、図のIb(Q16)はCob非線形による2次歪、ドライブ段入力は大電流時の出力石hFE低下による3次歪が支配的となっています。

(注:出力段のエミッタ抵抗は素子内部に100mΩのバラスト抵抗があるので実質0.1Ω)

.fourコマンドで各部の歪成分(数値はピーク値)を見てみると、

| 測定部分 | 基本波 | 2次歪 | 3次歪 | 歪率 |

|---|---|---|---|---|

| 出力電圧 V(out2) | 40.0V | 1.4mV | 11.6mV | 0.033% |

| ドライブ段入力電流 I(v7) | 0.44mA | 4.6uA | 39uA | 9.0% |

| 電圧段コレクタ電流Ic(Q16) | 0.55mA | 5.6nA | 0.6nA | 0.001% |

| 電圧段ベース電流 Ib(Q16) | 5.3uA | 0.79uA | 0.26uA | 15.9% |

| 電圧段入力電流 I(E1) | 125uA | 0.79uA | 0.26uA | 0.67% |

2段ダーリントンの出力段は、電圧で見ると0.033%と非常に低歪ですが、入力電流は9%と非常に大きな歪電流を必要とします。つまり、「無歪電流」で駆動すると電流歪と逆波形の歪電圧が入力に発生するのでとても低歪とは言えない。

但し、「入力換算歪」はゲイン分の1になるので重要なのは歪電流の絶対値であり、率の値は大した問題ではない。

大電流時のhFE低下で出力電圧に対するドライブ電流の基本波成分は変わり、それによってゲインの値も変わるので「電圧利得」や「NFB量」の概念は捨てたほうが良い。トランジスタ回路では全て電流モードで動作振幅を計算し、入力換算の歪電圧さえ計算できれば良いので途中の「率」は無関係です。

この回路の場合は、電圧増幅段のhfe=500なのでドライブ段入力電流歪みは1/500が電圧段入力電流に加算され、2次歪=4.6uA/500=9.2nA, 3次歪=39uA/500=78nAです。

初段の入力換算歪電圧は、初段出力電流=電圧段入力電流なのでこの歪成分の電流値に初段gm=19mSの逆数:53Ωを掛ければ算出できます。

初段差動の歪は、Ic=0.5mA, Io=88uArmsですので

Vdist=1.06mV*(Io/Ic)^3=5.8uVrms=8.2uVの3次歪と見積もられます。

●最も悪い所を重点的に攻める

| 歪発生部分 | 換算係数 | 2次歪 | 3次歪 |

|---|---|---|---|

| ドライブ段入力電流 | 53/500 | 0.5uV | 4.1uV |

| 電圧段ベース電流 | 53 | 42uV | 14uV |

| 初段入力 | 1 | 0 | 8.2uV |

以上の計算からNFB後の初段歪電圧を求めると右の表のような内訳になります。

これを合計すると 2次歪=42.5uV,

3次歪=26.3uVとなり、二乗平均は50uV、

入力1.4Vに対する歪率は約0.0035%と計算されます。

10kHzでフルパワー時の歪率としては悪くない値なので、このままでも問題ありませんが、どこが一番歪みを発生しているかを見れば「電圧増幅段のCob非直線性に起因する2次歪」が支配的である事が分かります。

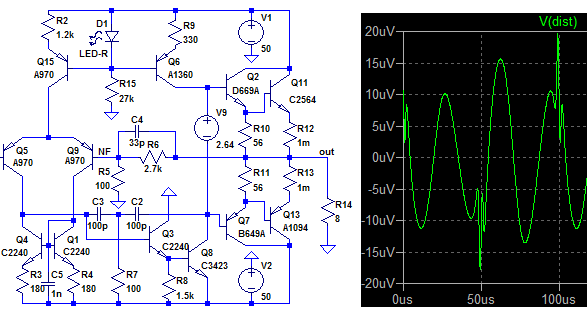

「とりあえず」改善するなら、電圧段の石をCobの大きい2SC2240からCobの小さな2SC3423に変更すればCob歪はほぼ半減できます。但し、hFEは1/3になるのでドライブ電流成分は3倍になり、3次歪は改善されず1kHzの歪は逆に悪くなります。

根本的な改善策は、電圧増幅段のCob電流が初段出力に流入しないようにすること。その方法は2種ほど考えられ、

A案:電圧増幅段にカスコードを入れてCob電流を遮断する

B案:電圧増幅段の前段にエミッタフォロワを入れて初段出力への影響を1/hfeにする

A案はCob電流の歪は1/hfeになりますが、ドライブ電流歪みは改善されない。

B案はCob電流歪もドライブ電流歪みも両方1/hfeになります。

どちらも初段の振幅歪はそのままなので、別の改善手段(位相補正Cを2次にしてAudio帯域での初段振幅を1/10以下にする)を取ります。→振幅1/10だと3次歪は1/1000になる。

B案の改善効果を見たのが下の回路例で、10kHzフルパワー時の歪は0.00003%で約1/100になっています。単純計算では2次歪はQ8のCob半減とQ3のhfe=500で1/1000、3次歪は元の0.4uVから1/100でTotalは1/500近くになるはずだが、Q8に流れるドライブ歪電流が原因でQ3のベースに3次歪成分電圧が0.5mV程度発生し、それがC3に流入することで歪が劣化している。

歪成分で残っているのは出力段のドライブ電流歪みの3次成分であり、さらなる改善には出力段の3段ダーリントン化が最も有効である事が分かる。

【注】:この回路のままではクリップ時にQ3,Q8に大電流が流れて破壊するので、これに対する保護回路が必要。シンプルなダイオードによるクランプでは接合容量の非線形で歪発生源になるのでその対策も必要です。

● 手を抜ける所と抜けない所

以上のように、最大の歪発生源との相対比較で対策が必要な部分と手を抜ける(問題にならない)部分は変わってきます。他に悪い部分がある間は目立たなかった部分が、改善する事で目立ってくるのです。

上の回路な場合、出力段が2段ダーリントンのままなら電圧増幅段にはカスコードは不要。

3段ダーリントンにしてこの部分の歪が小さくなると今度は電圧段の振幅歪とクロスオーバー歪みの高周波成分が最大となる。

歪率が-140dBを切るレベルになると、初段のベース電流による信号源抵抗に発生する歪や電源変動に対するPSRRの不足など、バイポーラ初段の欠点も大きな問題となってきます。

受動部品のCRの品種選択も使用場所で性能への影響度は大きく異なり、初段に近いほど、信号の印加振幅が大きいほど、影響度が高い。

NFB抵抗は初段に直結する上に印加電圧も大きいので特に上質な物が必要。

定電流やバイアスを決める抵抗は、初段周り以外ならカーボンでも十分。

どこまで「徹底的に」対策するか、どこまで「手を抜けるか」は最終的に目標とするレベルによって全く違ってきます。フルパワー時は多少悪くても数W出力時で0.01%歪で十分なら、出力のダーリントンをやめて差動2段で直接ドライブするなどのかなり思い切った簡略化も可能。

このあたりは設計思想その物の範疇であり、物理特性にこだわりすぎると数値にとらわれて「-120dBよりも-150dB歪みの方が絶対優れているはず」となって、”あれもこれも”と回路がどんどん複雑化する。「歪率マニア」は目的を見失いやすいのです。

アンプの性能は歪やF特だけではなく、帯域外成分が入った時の混変調歪の発生量やクリップ時の回復応答、入力側に流れる電流成分、時間軸での応答収束速度など多岐にわたるので、「必要十分」を見極めた全体のバランスと、シンプルさの両立は常に考慮しなければならないと思います。

●次段での打消しはあてにしない(シミュレーションではまり易い所)

上の計算では、2次と3次成分を分けてそれぞれ単純に加算していますが、場合によっては2次同士で打ち消し合い、時にはゼロ付近にまで小さくなることがあります。

しかし、因果関係を見て「常に打ち消す」事が保証されない限り、打消しの効果は「たまたま」であって、動作条件(周波数や振幅、負荷条件など)が変化するとほとんど打消し効果がなくなる事も多い。

シミュレーションで最良ポイントを探す(回路定数の最適値を探索)時に、「たまたま」の打消しポイントで喜んでいても無駄な結果になるので、周波数や振幅条件を大きく振って確認することは重要。

● 余分なゲインの落とし方(NFBに頼るか、裸特性重視か)

アンプ設計の基本的な思想として、NFBに対する考え方は大別すると2種類あり、

A、裸特性を重視し、NFB量は少なくするべき。理想は無帰還。

B、安定度が確保されればNFB自体には何ら問題はなく、利点を活用すべき。

両者は相反するようにも見えますが、Aの場合でもエミッタ抵抗の電流帰還やC-B間位相補正による局部NFBはよく使いますし、Bの場合でも「裸特性」はどうでも良いとは言っておらず、素直な(良い)裸特性に適切な量のNFBを掛ける方が望ましい。

NFBを毛嫌いする風潮が見られるのは、初期のOPアンプIC(初段電流を極端に小さくして大きなNFB量で特性を整えている)の貧弱な点:SRが小さく大振幅応答が遅い、帯域外信号に対し内部混変調が悪い、裸の出力インピーダンスが高く高域でNFBが小さくなると特性の劣化が激しい等:を「NFBが大きいから駄目なのだ」と誤解したものと思われます。

つまり、「結果的にNFBで改善されるから裸の特性はプアで良い」と言う考え方が悪なのであり、NFBが悪いわけではない。

一頃、無帰還が持てはやされた時代もありましたが、無帰還でそこそこの性能を出すには物量(A級出力段とか、高電圧や大電流でその一部の直線性の良い部分だけを使うとか)が必要となるので、結果的な「音質」の改善はその物量によってもたらされた可能性もある。

→同じ物量を掛けて適切なNFBを使えばもっと良くなったかも。

NFBの利点である、

・後段ゲインの分だけ前段の振幅が小さくなり、裸の直線性が改善される

・初段で大きなゲインを持たせられるので、より低雑音に出来る

・出力インピーダンスや小信号帯域幅、部品ばらつき影響が1/NFBに改善される

・外部雑音に対し1/NFBに抑制が働くので電源変動、温度変化にも強い

は積極的に活用すべきで、歪も1/NFBになるのはおまけと考えるべき。

一方で、高速の大振幅応答はNFBでは改善されず、大量のNFBがあると内部クリップで逆効果になる場合さえあるので、裸特性(特に初段からのDレンジ)は軽視してはいけないのです。

余分なゲインの落とし方の例として、良く見られる「電圧段に負荷抵抗を入れてゲインを落とす」手法の効果を見てみましょう。

右図で赤で囲んだR7が追加した電圧段の負荷抵抗。

電圧段の電流振幅が±2mA余分に必要になるので、Q3電流を2倍に増強しています。

この状態の各部の振幅を見ると、

Ic(Q3)=2.5mA(5倍に増加)

Ib(Q3)=6uA(1.4倍に増加)

それ以外の部分では基本的に変化はありません。(C2に流れる電流がIb(Q3)より大きいので初段振幅も変わらない)

「裸の歪率」では、変更前は出力段の入力電流歪は9%で、C2の局部帰還を考えなければ電圧段出力電圧も同じ歪率になります。

R7の追加で基本波成分が5倍必要となった(歪電流は変化しない)ので、「歪率」は1/5に改善されます。がしかし、ゲインも1/5なのでNFB後の歪率は何ら変化しない。(電流振幅が増えた分だけ歪発生要因は増加している。)

つまり、ゲインを落として「見かけの歪率」を下げても初段への入力換算歪は改善されない。水増しして薄めても無駄という事です。

初段差動のエミッタに抵抗を入れて直線性を改善するのも同様で、100Ωを2個入れてゲインを1/3にして初段歪率を1/3にしたとしても、電流振幅が同じなら入力換算歪電圧は改善されない。(単にゲインが下がって必要信号振幅が大きくなるので率が変わるだけ)

この回路の場合では初段gmが下がると、後段で発生している歪電流が初段に流れる量は同じなので、その「入力換算歪」が逆に3倍になってしまう。部分的に「歪率を改善した」はずなのに逆に悪くなるのです。

「裸の歪発生量」を改善するには、単にゲインを落として水増しによって見かけの率だけ改善するのでは効果はなく、「入力換算」での値を改善することが重要。

途中のゲインを大きく取ってNFBを掛けることは、「入力換算」での値を改善するのに非常に効果的な手段です。裸特性を重視したうえでNFBを有効に活用するのが賢明なやり方。

NFBの目次に戻る アンプ設計のTOPに戻る