ここでは、回路ブロックごとに高域特性限界がどのように決まるかを検討します。

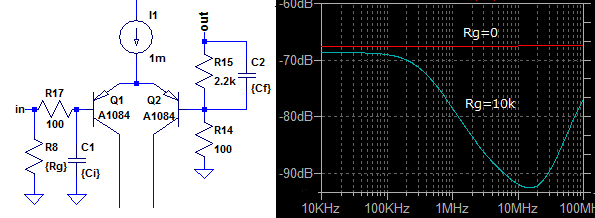

1、初段、段間の差動回路

バイポーラTrの場合、gm=38Ic, hie=hfe/gm, Cje=gm/(2pi*ft)

2SA1084(ft=30MHz@0.5mA, hFE=600)では、0.5mA時1石当りgm=19mS より、

hie=31.2k, Cje=100pFで、テール電流1mAの差動ではRin=62.4k, Cin=50pFになります。

電流ゲインは単体のhfeと同じで、30M/600=50kHzで-3dB、位相が45°回転する1次遅れ系。

初段としての高域限界は電流ゲインではなくて入力電圧の伝達係数gmの周波数特性が重要で、信号源抵抗RgとCjeによるカットオフ周波数が限界となる。実際にはRgにはトランジスタ内部のRbb'が加算されるので、gmのカットオフfcは、fc=1/2piCje(Rg+Rbb') =ft/38Ic(Rg+Rbb')で計算されます。

右図は差動での電流ゲイン=hfeとgmの周波数特性を計算したものであり、赤のカーブ(hfe)は50kHz以上では-6dB/oct.で一直線に落ちる。

gmのカットオフfcは、Rg=0時はRbb'=10Ωなので、fc=1/(2pi*100pF*10Ω)=159MHzであり、入力容量をキャンセルしてやれば20MHz程度までは位相回転を気にしないで使えます。

この値はRbb'の小さなローノイズTrを小電流で使った場合であり、例えば2SC1815を5mAで使うとft=220MHz@5mAなのでCje=136pF、Rbb'=50Ωよりfc=23MHzまで落ちるので要注意です。

より高周波まで使うには、ftが高くてRbb'の小さい品種をCjeの増加が少ない小電流で動作させると良い。(Ic-ftのカーブでftがIcに比例して伸びなくなった所がCje増加開始電流。)

この回路で信号入力in側Rgが0Ωと10k時のNFB側(out)からのコレクタ電流への伝達gmを計算したのが上のグラフで、C2にCf=5pFを挿入すればNFB側のCje負荷はキャンセルされる(Rg=0でgm特性はフラット)が、入力OPEN(Rg=10k)時ではQ1のベースインピーダンスが上がってしまうので約300kHzにカットオフが発生してしまいます。

つまり、アンプに入力を繋がない(端子OPEN)時にNFBの位相余裕がなくなり、発振する恐れがある。

この現象を防止するには、図のC1に47p~100pFのCiを挿入し、高域でのQ1のベースインピーダンスを下げることで対策出来ます。(このCiは入力信号の不要な帯域外成分を除去する働きもある)

初段にFETを使った場合もバイポーラTrを考え方は同じで、CgsとRgによって発生するgmのカットオフを配慮する必要があります。

2SK30Aでは内部RgとCgsによるfc=30MHz程度、LN用の品種では内部Rgが小さいのでCgsは多少大きくてもfcはそれより高い事が多い。(実際に使う品種を実測して確認する必要あり)

高周波用の品種ではgmのカットオフfcは数100MHzあります。

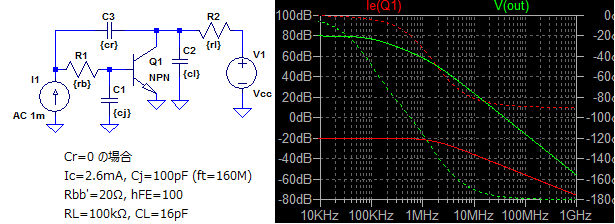

2、電圧増幅段(エミッタ接地回路)

基本的な動作(hfeやgmのF特)は差動回路と同じです。

但し、電圧増幅段ではコレクタ電圧振幅が大きい(電圧ゲインが大)なので、コレクタからの帰還容量Cre成分が高域特性に対して支配的となり、その場合の周波数特性は入力部(Rbb', Cje)と帰還容量Cre、負荷容量CLが干渉するので第2ポールの周波数計算はちょっとややこしくなる。

まずは単純化の為にCre=0の場合を見てみます。Q1はhFE=100の理想トランジスタ、外部にCj=100pFを置いて、Ic=2.6mA時にft= 160MHzに設定しています。

帰還容量Cre成分が全くない場合は、コレクタ出力電流は入力電流の単純hfe倍、出力電圧はそれに負荷インピーダンスを掛けた値になります。hfeはft/hFE=1.6MHzから低下し、負荷インピーダンスは100kHzから下がり始めるので、この2つのポールで数MHzで位相回転が180°に近付く。

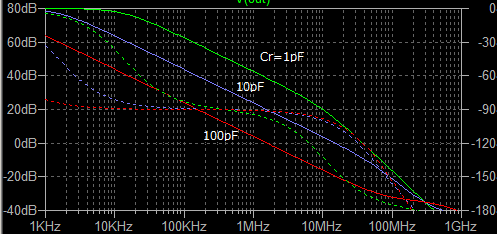

同じ条件で、Cr=1p, 10p 100pFを付けた時のコレクタ出力を見たのが次の図。

Crによる局部帰還が効く周波数範囲で位相回転が90°付近に戻り、NFBが安定に掛けられる120°限度を守る事が可能になる。(初段その他で位相余裕は減るので、電圧段単独は100°程度に抑えたい)

Cr=100pFでftの160MHzを超えても出力が低下しないのは、Crから直接出力に信号が伝わるフィードスルー現象で、Rbb'が大きいとこのレベルが大きくなる。F特が落ちないのに位相特性はgmのカットオフでどんどん回るのでたちが悪い (ft以上に第3のポールが発生)が、ftの1/10までは問題にならないレベル。

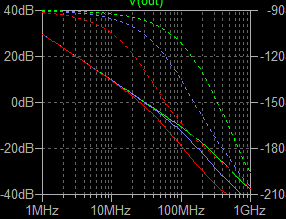

同じ回路でCr=5pF時にQ1のftを160M(赤), 500M(紫), 1.6G(緑)

と大きくした場合が右図。

同じ回路でCr=5pF時にQ1のftを160M(赤), 500M(紫), 1.6G(緑)

と大きくした場合が右図。120°を越える周波数はftにほぼ比例する。

つまり、位相回転を小さく保ったままで使える帯域を広げるには、

・とにかくftの高いトランジスタを使う

(動作電流でNFBクロスの10倍が目安)

・同時に負荷容量CLを出来るだけ小さく

(CLが大きいとft/10まで使えない)

・GB積が適切となる値のCrを挿入

(この値でゲインクロスと位相余裕を設定)

後述するように、大電力を扱うパワーアンプでは出力段の等価入力容量(電圧段の負荷容量)が大きくなりがちなので、CLを小さくする対策が取れない。重いC負荷をドライブするには帰還容量Crを大きくして局部帰還量を上げ、E接地トランジスタのftに余裕を持たせるしかない。

この状態で安定にNFBを掛けるには、クリップ回復のSRを上げるために電流を沢山流すことも必要。とにかく、帯域限界を上げるには沢山のハードルを越えないといけない。

電流を沢山流す場合は、ゲインを稼ぐためにE接地段をダーリントンにする事もあります。この時は、1段目のB-E間を1000pF程度のCでバイパスして余分な位相回転をキャンセルする事が必要。

なおCrで局部帰還を掛けない場合、帯域は最大限広がりますが位相回転がゲインの高い所でどんどん回るので全体のNFBは掛けられません。オーバーオールの帰還を掛けない回路に限定されます。

3、カスコード回路

ベース接地のカスコードを挿入することでコレクタ側からの帰還容量(Cre)の入力への影響をキャンセルできるので、Creによる高域の歪を減らすのにカスコードは有効です。

さらにカスコードで印加電圧を10V以下に固定することで、E接地部に耐圧の低いRF用のトランジスタが使え、総合の高周波特性を飛躍的に改善できる点は、特に高電圧動作の場合に非常に有利。

但し、hfe=1となる周波数:ftでカットオフが発生するので、多用すると新たな高域ポールが増える弊害もある。耐圧120V以上のプリドライブ用の品種は、中電流(Ic=2mA)でのftは100MHz程度なので、1段当り10MHzですでに6°位相は回る。(20MHzでは12°)

初段と電圧段にカスコードを入れると、20MHzでは20°以上位相余裕を食いつぶしてしまいます。

NFBのゲインクロスが10MHz程度まではあまり問題になりませんが、それ以上に帯域を広げるには大きな影響が発生します。

対策としては以下の4つが有効です。

A:使用電流でftの高い品種を選択する

B:電流を増やして実効ftを上げる。

C:局部帰還の位相補正ループの中に含めてしまう

D:全体での位相余裕をその分大きく取る

Aは、数mAの小電流でftの高い品種(2SA1032や2N3904等)は耐圧が50V程度なので、比較的耐圧の要求されない初段のカスコードに向いている。

A1433/C3504はft=300M@1mAだが、耐圧は70Vなので電圧段には±35Vまでしか使えない。

Bは±35Vを超える大振幅の電圧段に有効で、A1538/C3953に10mA流せばftは300MHz近くに上がる。高電圧に大電流なので発熱は非常に大きくなり、放熱処理が大変になりますが、高速で大振幅の信号には電流は必要なので本気で帯域を広げるにはやむを得ない。

Cは、電圧増幅段としてのカスコードの場合で、局部帰還の位相補正ループの中に含めてしまえば、余剰ゲインが十分な範囲ではカスコード部の位相回転はキャンセルできます。E接地段よりカスコード段のftが低いとft付近にピークが発生するので、NFBゲインクロスの3倍以上ftは必要。従って、電流を上げてftの高い所で使うのはやはり基本。

Dは最後の手段。位相余裕を大きく取るには高域限界を下げざるを得ず、帯域は犠牲になる。

4、フォロワ型アンプ出力段 (ダーリントンの有無)

回路の高域特性の最大のネックが出力段。特にパワーアンプではft=10~50MHzの出力石を使うので、小信号帯域でも10MHzを超えるのは困難です。Mos-FETではアイドリングを増やせば換算ftで300MHz近くあるが、入力容量が大きいので簡単には帯域は伸びない。

出力石の大きな入力容量を軽減するには、ダーリントンにしてゲインを稼ぐのが一般的だが、ドライブ石のhfeが低下する1MHz以上では急激に入力インピーダンスが低下してしまう問題がある。

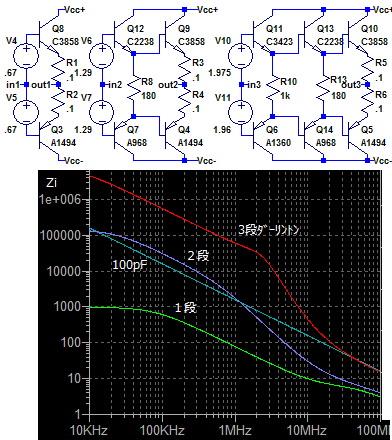

右図はダーリントンなしから3段ダーリントンまで、それぞれの入力インピーダンスの周波数特性を計算したもの。

右図はダーリントンなしから3段ダーリントンまで、それぞれの入力インピーダンスの周波数特性を計算したもの。(負荷は8Ω純抵抗のみ)

定電流ドライブした時は、この値がそのまま入力端電圧のF特になり、出力端電圧はそれに各段のgmのfcが加わる。

出力石A1494/C3858はft=20MHzクラスでアイドリング130mA、

ドライブ石A968/C2238はft=100MHzクラスでアイドリング8mA、

プリドライブ石A1360/C3423はft=200MHzクラスでアイドリング2.5mA。

グラフには参考として100pFの純容量のインピーダンス特性も水色で表示した。

ドライブ段なしの出力段の入力容量は2000pF程度、2段ダーリントンでも10MHzを超える周波数では500pF相当の容量負荷となる。

つまり、2段ダーリントンで電圧段のCL=100pF前提の設計では帯域は1MHz止まりになる。1MHzを超えると100pFは非常に重い負荷で、他の要素も含めて綿密な位相補正の調整をしないと難しい。

小振幅では位相の辻褄合わせが出来たとしても、負荷インピーダンスが1kΩを切ると大振幅時のドライブ電流が不足し、SR限界でクリップしてしまうのである。(100pFでも10MHzでは159Ωなので30Vrmsの振幅では最大280mAの駆動電流が必要)

従って、電圧段の最大電流を10mAとした場合は100Wフルパワーを出す為には出力段の入力インピーダンスが4kΩに下がる周波数が限界となる。

3段ダーリントンでは1MHz以下ではプリドライブ石のCobのみの負荷だが、それ以上の周波数では急激にインピーダンスが下がり、10MHz以上では100pF相当になる。 これはRL=8Ω純抵抗時であり、C負荷が1000pF程度あると10MHz以上ではさらに急激に下がる。

その対策として出力に安定化Lを挿入するが、これにより出力電圧に新たなカットオフ(L=1uHでは8Ωで1.3MHz)が発生する。10MHzまで出力するには安定化Lは0.1uHに減らす必要がある。

(注:NFBは安定化Lの前から戻すので、NFBループには安定化Lのカットオフは影響しない)

電圧段のCL=100pF想定で10MHzを超える所まで使えそうだが、実際には各段のRbb'によるgmのカットオフが10~30MHzに複数あるので大幅な帯域拡大は難しい。3段ダーリントンでは10MHz付近で急激な位相回転の為に出力端でのF特ピークが発生しやすく、単に電圧段の駆動力を強化しただけでは安定にNFBを掛けることは出来ない。

駆動インピーダンスを下げると、出力石のft/4周波数辺りにピークが発生してここで発振する事が多いので、対策として出力石のベースに直列に10Ω程度の抵抗や10MHz以上で抵抗性になるビーズを入れると良い。

なお、小信号ではなくてフルパワーを出す場合は、バイポーラTrではベースドライブ電力の関係でft/20程度の周波数が限界となる。ft=50MHzの高速石でベース逆電流を引けるドライブ回路を付けても、2~3MHzがフルパワーの限界。

ベース逆電流が10mAしか引けない場合(ブリーダ抵抗56Ωのみ)は、フルパワーでは100kHzが限界となる。(それより高い周波数ではCob充電電流でOFF側のTrがONになり、貫通電流が発生する)

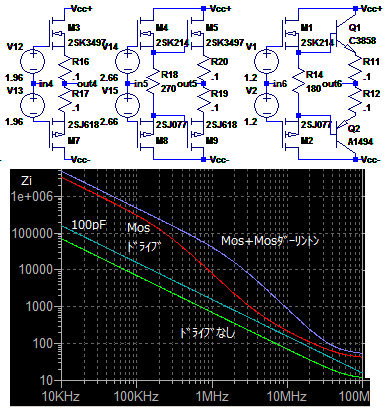

次はMosを使った場合の入力インピーダンス比較。(出力アイドリングは130mAで同じ)

次はMosを使った場合の入力インピーダンス比較。(出力アイドリングは130mAで同じ)ドライブ段なしの出力段の入力容量は250pF程度であり、余計な位相回転要素がないので、この負荷容量をドライブできる電圧増幅段なら理論的には小信号帯域で50MHzオーバーも可能である。

(本気で10MHzをフルスイングするには1A近い駆動電流が必要なので非現実的)

Mosを使った2段ダーリントン構成では、等価入力容量が100pF以下になるので必要なドライブ電力はさらに軽減される。

それでも10MHzで28Vrmsのスイングをするには100mA近い電流が必要で、100Wクラスの電源電圧では無理がある。実際にはドライブ石でのロスもあるので、K3497/J618で8Ω100Wを出すには5MHzが限度。

バイポーラ出力石にMosドライブを付けた場合は、バイポーラでの2段ダーリントンより入力インピーダンスが高いので10MHzを超えて小信号帯域を伸ばせる可能性がある。

いずれにしても、入力インピーダンスが数100Ωにまで落ちる状態ではそれまで無視できたgmのカットオフが近くなり、ダーリントンの段数に比例して影響する高域ポールの数が増えてしまう。

安定にNFBを掛けるには、初段から出力段(負荷変動も含めて)まで全部の位相特性をきっちり管理して総合的な位相余裕の値を確保しなければならない。

5、コレクタ出力型アンプ出力段 (インバーテッド・ダーリントン含む)

通常のコレクタ出力ではドライブ点が電源の±に分かれてしまうので、NPN/PNP (Nch/Pch)で電極間容量など高域特性の違う素子をバランスよくドライブするのは困難で、数100kHzが動作させられる限界となってしまう。(それぞれのベースにSEPPのドライブ回路を付ける等で改善できるが、回路は非常に複雑化する)

インバーテッド・ダーリントンで駆動点を1つに集めても、出力石のベースは別々なので事情は同じである。(アイドリングの設定に関してはインバーテッド・ダーリントンにする事で容易になる利点はある。)

回路構成はフォロワ型のままで、パワー段の電源GNDと出力を入れ替える「逆立ち型」にすると、1点でのドライブを維持でき、出力段がE接地の電圧増幅段を兼用するので電圧増幅段が不要になる。

単純なダーリントン接続の出力段をそのまま逆立ち型で使った場合、電流駆動での「電圧増幅段」としてのゲインは、上のフォロワ出力の入力インピーダンス特性と全く同じである。

さらに、逆立ち型では最終段以外のドライブ石は電源を分けて低電圧動作できるので、低耐圧で高速の石が使え、さらにアイドリングを十分流して、飛躍的に高周波特性の改善を図れる余地がある。

但しCreによる帰還がないのでダーリントンでは1段当り90°回り、位相回転が増えすぎる難しさがある。局部帰還を適切に使って、位相対策が必要。

このような配慮を前提とすれば、出力石にft>300MHzのMosを使う事で小信号帯域で30MHz程度までが可能になる。(但し、大振幅ではゲート内部抵抗でCrsの充電電流が制約されるので、クリップ回復などCrs増大時に問題が発生し、フルパワーで10MHzオーバーは小出力に限られる。)

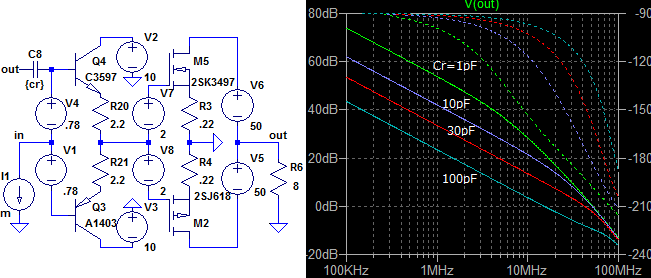

下の図は、Mos出力を高ftのTrでドライブした逆立ち出力段のゲイン計算結果。

C3597/A1403はft=700MHzクラスの石で、アイドリング20mA、初段gm=10mSで位相補正Cr=1p~100pFに変化した時の様子である。

Cr>30pFにすれば小信号帯域は20MHz以上取れそうだが、ドライブ石の電流容量の関係で、フルパワーでは5MHz程度が限度。それでもドライブ段の損失は±10V電源なので余裕がある。

次に進む 高域限界の目次に戻る アンプ設計のTOPに戻る