ここでは、NFBを安定に掛ける為の条件として、高域特性限界がどのように決まるかを検討します。

1、TOTALで許される位相回転量

これは、「NFBの安定性とNFB手法について」の記事の中で、NFBの安定性とは? に記載しているように、位相余裕が60°以上(位相回転は120°以下)がNFB後の周波数特性にピークを生じない条件、過度応答でオーバーシュートを発生させない臨界制動条件は、位相余裕75°である。

ぎりぎり発振しない条件は位相余裕30°程度だが、ばらつきや状況変化で危険なので、設計値で最低45°は必要。つまりNFBのゲインクロス周波数に於いて許される位相回転は最大で135°である。

NFBを掛ける前の一巡ループゲインが1に低下する周波数で位相回転をこの範囲内に収めるには、闇雲に回路を繋いでいたのでは駄目で、位相をきちんとコントロールしたままでループゲインを1以下まで下げなければならない。つまり、「如何にして位相が回らないようにゲインを落とすか」が重要。

これに付いては「NFBの安定性とNFB手法について」の記事で、1次補正での設計法 等に詳細を記載している。

2、増幅段数を増やした場合の弊害

1段当りの位相回転量は-3dBのカットオフ周波数で45°だが、その1/10の周波数でF特はまだまだフラットな状態でも位相は6°回る。1/20周波数でも3°なので無視はできない。

NFBのゲインクロス(一巡ループゲインが1に低下する周波数)が20MHzの場合、追加した増幅段のカットオフが100MHzあっても、そこで12°位相が回ってしまう。

増幅段数を増やせるのは、カットオフ周波数がゲインクロスに対してに十分余裕が(少なくとも10倍以上)ある事が必要で、余裕がない場合には次で説明する「位相補正」のテクニックを使ってゲインクロスでの位相余裕が確保できるように調整が必要となる。

位相補正で調整が効く範囲は、あくまで保有最大ゲインの内側だけなので、高域まで補正をするにはその周波数以上まで高い素のゲインを保っていなければならない。

ダーリントン出力段の周波数特性で示したように、低ft素子を何段重ねてもゲインがない所では徒に位相が回るばかりでゲインは少ししか増えない。後でも説明するが、素子のftが近くなると位相は簡単に遅れるくせに、戻すのは非常に難しいのである。

「位相は簡単には戻せない」事を前提にすれば、余計な位相回転要素が増える多段の増幅回路はその分ゲインクロス周波数は下がってしまう。つまり、高域限界を上げるには限界の低い回路を多段にしては駄目で、素の限界の高い回路を最小限の段数で構成するべきである。(フィードフォワードなど、多段の位相遅れをバイパスしてキャンセルする手段はある。→この章の最後で説明)

3、多段増幅器で安定化するための位相補正

「位相補正」とは、増幅器のゲインと位相回転量を必要に応じて望ましい値になるよう、回路定数を調整して補正する事を指す。補正手段として使われる手法は多数あるが、基本的には以下の3種。

・進み補償

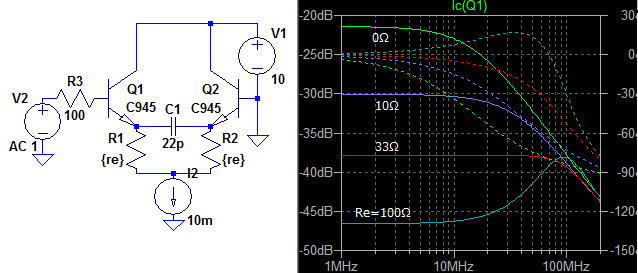

ゲインを制限する素子を挿入して、これをCで高域でバイパスすることにより高周波で移相を進める手段。 下の図は、エミッタに挿入した抵抗をCでバイパスする、よくある進み補償の例。

C1とReの値によりgmの上昇し始める周波数が決まるが、C1をいくら大きくしてもRe=0Ωのゲインより大きくは出来ない。つまり、低い周波数でのゲインを落とす事で相対的に高周波でのゲインを大きく見せているだけ。Re=0Ωのゲイン限界ラインは使用Trのftで決まるので、高周波までより高いゲインを得るにはftの高い品種を選ぶしかない。

この回路の場合、ベース抵抗(R3=100Ω)をCでバイパスしても若干の進み効果が得られる。

ベース、エミッタのどちら側で補償しても高域で入力インピーダンスは下がるが、エミッタにCを入れると入力インピーダンスは単なる容量性ではなく、それ以上に急に低下する負性抵抗成分が発生する弊害が生じる。

信号源抵抗が負性抵抗と打ち消し合うと入力にピークを発生するので、補正量を大きくする場合は注意が必要である。(ベース側がインダクタンス性になるとコルピッツ発振回路になる。)

もう一つ、良くある例がNFBでの進み補償である。

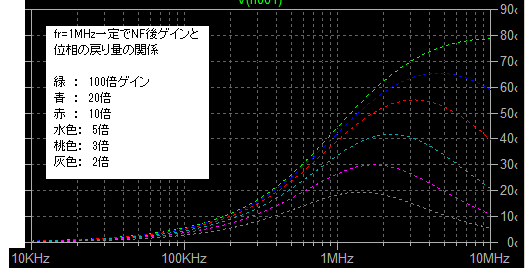

NF後ゲイン=(R1+R2)/R1、fr=1/2piR2Cn=1MHzとした場合、ゲインが10以上あれば下の図のように2fr付近の周波数で移相は60°近く進む。(NF後ゲインが小さいと位相の戻り量は小さくなる)

NFBでの進み補償は、メインループでの位相回転を180°許しても、NFBで60°戻して辻褄を合わせられるので、限界帯域を上げられる非常に有効な手段である。(2次補正での設計法 で解説あり)

・遅れ補償

コレクタとベース間に局部帰還Cを挿入してゲインを制限し、位相回転を制御する手法は電圧増幅段で非常に良く使われる。3段ダーリントンのドライブ石のB-C間に数10pFのCを追加して、10MHz付近のピーク発生を抑制するのも同じ手法。補正Cが大きいと、その充電電流でSRが劣化する弊害がある。

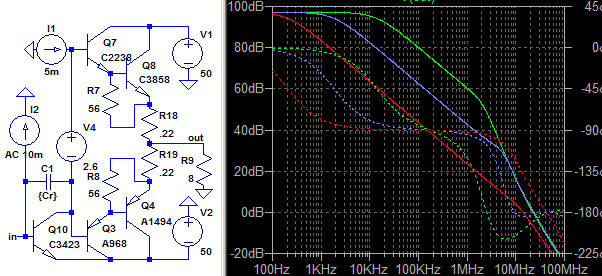

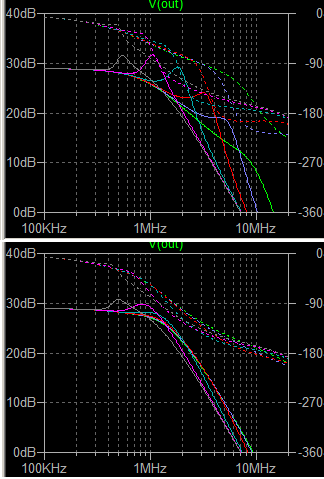

下の図は電圧増幅段Q10のC-B間に補正C(C1)を挿入した効果を確認した物である。

電圧段の負荷に2段ダーリントンの出力段が繋がっており、この入力インピーダンスが1MHz以上で急激に低下するので、出力の位相も急激に回る。(Cr=0pFがグラフの緑のライン)

Cr=10pF(紫), 100pF(赤)と増加して低域から90°回るように設定すると、-6dB/oct.のラインが緑の増幅度限界と交差する周波数が上がり、結果的に位相が90°よりもさらに回り始める周波数は上昇する。 (C負荷を大きくしてインピーダンスを下げることにより、位相が90°の範囲が広帯域になる)

この、「早く遅らせることで高域限界では逆に遅れが減る」のが遅れ補償の効果である。

・ラグリード補正

上の図で、赤いCr=100pFのラインは10MHz以下では緑の増幅度限界に対して余裕があるので、1MHz位から-6dB/oct.で落とすのをやめてカーブを水平にすれば、もっと位相を戻すことが出来るはずである。この考えに基くのが「ラグリード」であり、遅れ補償で低域のゲインを制限し、高域ではその制限をやめることで結果的に位相を戻し、高域のカットオフ周波数を上げることが出来る。

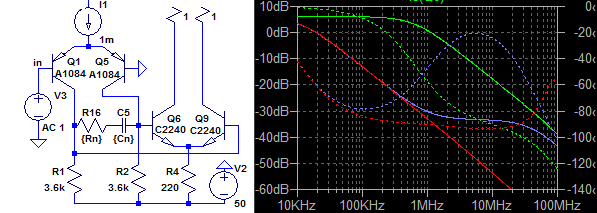

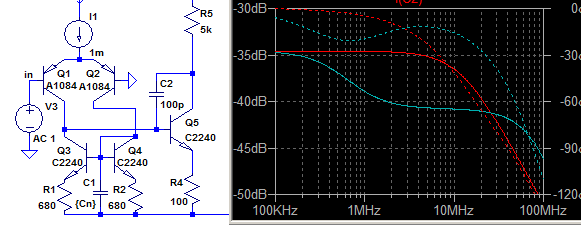

差動2段の回路で、2段目入力でラグリード補正をした例が下の図。

初段テール電流は1mA、2段目テール電流は5mAで、初段入力から2段目出力へのgmを計算している。

緑は補正なしの時の最大ゲイン。

赤はCn=3300pFのみ挿入時のゲインで、低周波からゲイン制限が掛かっている。

紫がCnと直列にRn=47Ωを挿入した時の特性で、1MHzにゼロが発生するので位相が戻り、1~30MHzに掛けて周波数特性が平坦になっている。

もう一つ、カレントミラーの共通ベースをCでバイパスし、ラグリード補正に近い効果を得る手法。

図のC1がない場合のカレントミラー部出力電流が赤で、約10MHzのカットオフが発生している。

C1=470pFを付けるとQ3のベースインピーダンスが下がるので、カレントミラー部のカットオフは40MHz近くに改善される。(カレントミラーの折返し電流もなくなるので、高域ゲインは6dB下がる)

JRCの4558タイプのOPアンプに内部位相補正として使われている。

なお、無帰還回路ではF特の帯域限界を広げるために「ピーキング」も使われるが、これはピーク周波数で急激に位相が回り、リンギングが発生しやすい。

NFB回路では急激な位相回転は発振の原因になる為に普通は使われないが、上記のラグリード補正で限界まで高域ゲインを稼ぐためにRnにシリーズに小さなインダクタを入れる場合もある。

4、位相補正の限界

単純なLCRの受動素子の組合せであれば、最終的な伝達周波数特性は位相特性と直結し、ゲインの低下量が-6dB/oct.を維持していれば位相遅れも90°のままになる。

しかし、増幅素子が入ると少数キャリアのベース走行時間や、ベース(ゲート)の内部抵抗で分布定数を形成するので、ftが近くなるとF特の低下以上に位相が回る現象が発生する。その値は品種や電流値によって左右されるが、中電流ではft/5で30°程度、影響が出始めるのはft/20辺りからである。

位相補正のテクニックを駆使して、NFBループゲインをゲインクロスの5倍まで-6dB/oct.の形に整えたとしても、通過する2段のトランジスタのftがゲインクロスの10倍だと、2つで30°の余分な位相回転が発生してしまう。

この30°をキャンセルする為に進み補償を強く掛けると、F特が高域で上昇してしまい、ゲインクロスが上がって逆に位相余裕がなくなるという元も子もない状態になりやすい。

NFB後にF特ピークが発生しない位相余裕60°を確保するには、使用Trのftとゲインクロスの比の合計値が1/5、臨界制動条件の位相余裕75°を確保するには1/10程度が必要と考えるべき。

(つまり、ゲインクロス10MHzで2段増幅で位相余裕75°では、個々のftは200MHz以上必要。)

オーディオ用のft=100MHz程度の素子で構成した場合、ゲインクロスを10MHzより上に取るのはかなりリスクが高い。

実用電流でft=300MHzを超える高周波用の素子は、hFEが低くて低周波での1/fノイズが悪く、耐圧や電流・電力容量の点でも問題が多いので、高耐圧が必要なアンプ部には使いづらいのである。

5、負荷変動によるNFBの破綻とその対策(安定化L、ZOBEL負荷挿入)

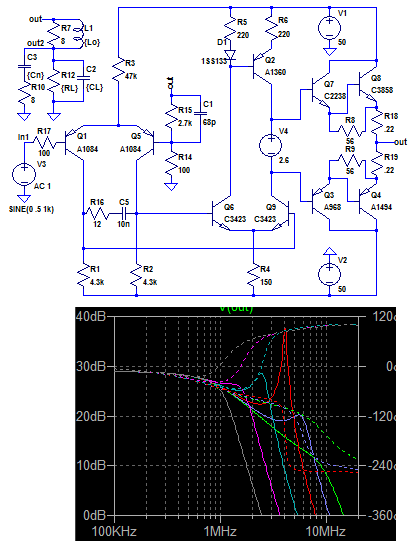

右図は8Ω純抵抗負荷にてゲインクロスが約1MHzになるように2次位相補正した100Wクラスのパワーアンプの例である。

パワーアンプなので長いSPKケーブルが接続され、SPKの端子が外れる事も有り得る。

そのような場合を想定して、RL=OPEN、CL=1p/ 1000p/ 3000p/ 0.01u/ 0.03u/ 0.1uFの順で負荷容量を増加させた時のF特の計算結果が下のグラフ。

緑はCL=1pFでピークはないが、赤の3000pF以上では発振を始める。

つまり、Eフォロワの出力段は純C負荷に非常に弱い。

これは、数MHzの周波数帯域ではC負荷でダーリントン出力段の入力インピーダンスが急激に下がり、その影響で1MHz付近での位相余裕がなくなってしまう事による。

C負荷の対策として、出力に安定化L(1μHと8Ωのパラ接続)を挿入したのが右のグラフ。

負荷抵抗がOPENのままなので少しピークは発生するが、発振に至る事はない。8Ωの負荷抵抗を繋げばこのピークはきれいになくなる。

負荷OPEN時のF特の暴れを抑えるには、8Ωと0.022uFを直列にした高域負荷を出力端子に並列に挿入する。(いわゆるZOBEL負荷)

その結果が下のグラフで、負荷OPENでもMHz以上のピークはきれいに抑えられ、特性が安定する。

実際にはSPKケーブルの容量は600pF/m程度で5m引っ張っても3000pFであり、負荷容量の値としては10,000pF以上はないと考えて良い。

純粋な容量負荷だけなら、ゲインクロス周波数を下げたり裸の出力インピーダンスを下げる事で10,000pFの純容量負荷に耐える設計は可能だが、ケーブルにはλ/4での共振現象があり波長短縮率70%で5m長さだと負荷端解放時に約10MHzで急峻なディップ(負荷インピーダンスがゼロになる)が発生する。

NFBゲインクロスをかなり下げないと10MHzでの急激な位相回転の影響を受けてしまうので、NFBを数MHz以上まで掛けたい場合は安定化Lは削除できない。

Lの値として1μH程度が良く使われるが、高ftの素子を使ってゲインクロスを10MHz程度に取った場合は0.1uH程度でも十分な効果がある。

6、ネックになる出力段をNFBから外す

以上のように、半導体アンプに於いて高域限界を制限する最大の要素はアンプの出力段になる。

大電力を扱うために素子自身のftが低く、出力端子が外部に露出するので負荷変動にも晒される為である。(昔のパワーアンプ設計基準には、「任意の容量の純容量負荷でも発振しない事」というのもあり、その評価の為に100pF~10μFまで切り替えられるSW-Boxも作った。)

そこですぐに思いつくアイデアは、「NFBのゲインクロス周波数になる前に、出力段をNFBの一巡ループから外してしまえば良いのでは?」である。

例を挙げると、次のような構成が考えられる。

・メインのNFBの位相補正Cを電圧増幅段の出力に繋ぎ、高域では出力端子からのNFBをバイパス

・出力段の大きな入力容量に引っ張られるのを防止する為に、電圧段と出力段の入力を抵抗で分離

これで電圧段の帯域を十分に広げられ、カットオフの低い出力段の影響を避けられそうに思うが、実際にはあまり効果的には使えない。

負荷変動での発振防止には確かに効果はあるが、「電圧段」の帯域だけ広げても全体のNFB量はあまり増やせず、逆に出力段が高域でNFBから外れることによる弊害(出力段クロスオ-バー歪みが取れない)の方が大きいためである。

似たようなアイデアで、

・高周波専用の広帯域のパワー段をもう一つ追加し、高域でクロスオーバーさせる

も理論的には考えられるが、クロスオーバー付近の干渉で理想的に性能を出すのは難しい。

高速素子はパワーが不足するので、並列動作させても低速のパワー段に負けてしまい、低域側がクリップまで振幅した時に全体をコントロールすることが出来ない。高速の素子でフルパワーを賄えるなら、最初から本体部に使えば良いのである。

パワー段ではなくて初段なら、”低周波で低雑音の初段と別に高速の初段を追加し、高域でクロスオーバーさせる” のは有効であり、低周波側を多段の高ゲインにして高周波ではゲインを下げる事で、多段で生じる位相遅れ要素をバイパスした高速段でキャンセルできる。(フィードフォワードと呼ばれる手法であり、古くからOPアンプLM318の高速化などで知られている)

パワー段ではなくて初段なら、”低周波で低雑音の初段と別に高速の初段を追加し、高域でクロスオーバーさせる” のは有効であり、低周波側を多段の高ゲインにして高周波ではゲインを下げる事で、多段で生じる位相遅れ要素をバイパスした高速段でキャンセルできる。(フィードフォワードと呼ばれる手法であり、古くからOPアンプLM318の高速化などで知られている)パワーアンプでは初段だけ帯域を広げても無駄なのでシンプルに部品数を削減する方が好ましいが、高速の出力段が使えるOPアンプ的な用途では極限の性能を出せる良い解決策になる。

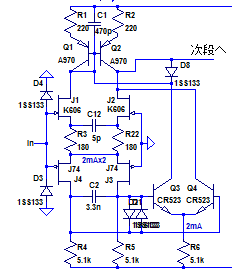

右図は反転入力型の初段の例であるが、下側はJ74から差動2段で低周波では高ゲインとし、上側K606差動で次段へフィードフォワードしている。Q3, Q4の電流をJ1, J2の半分にする事で低周波側がクリップしたままでも入力に対し初段は気絶しない。

高域限界の目次に戻る アンプ設計のTOPに戻る