等価回路によるスピーカー低域特性の解析とキャビネット設計法

―― §4 ダブルバスレフとケルトン方式(ASW)の設計法 ―――

●ダブルバスレフの設計法と低域特性

4-1.等価回路での解析方法

ダブルバスレフは、普通のバスレフのダクト(M1)の先に第二の空気室(C2)と第二のダクト(M2)

がつながった形であり、機械系の等価回路で書くと、このような形になる。

トータルで空間に放出される空気流量は、振動板部分(Vm)から第二ダクトの分を差し引いた形になり、

これはC1とC2に流れる電流の合計値(I1+I2)と等しく、第二ダクトの流量が減少する中音域以上では、

発生する音圧は密閉や通常のバスレフ型と同じである。

この回路から方程式を立ててI1+I2の値を解析的に解き、中音域以上の音圧値Phと比較した低音域での

周波数特性の形P'=Po/Ph を求めると、

C1=V1/Vas C2=V2/Vas (Vas:ユニット等価容積、V1、V2:キャビ容積)、

α=1/(fd1・fd2)2、 β=1/fd12+(1+C1/C2)/fd22 と置いて、

α・f4-β・f2

P'= ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

α・f4-(α+α/C1+β)・f2+1+1/(C1・fd12)+1/(C2・fd22)+β-1/f2-j(α・f3-β・f+1/f)/Qo

で計算できる。(もう、25年以上も前:1985年頃に手計算で解析しました。)

分母に1/f2の項があり、分子にf2の項がある事から、低域ではバスレフと同じ4次の傾き(24dB/oct)で減衰

することが分かる。

また、分子のα・f4-β・f2の部分から、ある周波数でゼロ点が存在し、周波数特性にディップが発生する。

この周波数は、f(zero)=√(β/α)=√(fd12・(C1+C2)/C2+fd22)で与えられる。

ダブルバスレフの設計とは、この中域のディップ周辺をなるべく平坦にしつつ、最低域の平坦化とバランスを

取るようにC1,C2,fd1,fd2の値を決めることである。

4-2.密閉/バスレフとの比較

Qo=0.5 のユニットで、密閉/バスレフ/ダブルバスレフ/キャビを大きくしたバスレフの音圧特性例を示す。

密閉:緑 C=1.6

バスレフ:黒

C=1.6, fd=0.79

ダブルバスレフ:赤

C1=0.70, fd1=1.52

C2=2.0, fd2=0.78

大キャビバスレフ:水色

C=2.7, fd=0.61

基本のバスレフは、0.7fo(-3dB)まで再生出来る。

傾きが緩やかな密閉型は、バスレフと同じ1.6Vasの容積ではQoc=0.64なので肩特性はだら下がりである。

赤線で示すダブルバスレフは、0.7+2.0 で合計2.7Vasのキャビ容積を持たせている。

2.0fo付近にディップを生じているが、低域限界は0.55foまでフラットに伸ばすことが出来る。

水色の大容積バスレフ(2.7Vasのキャビ容積)では、低域限界の点では0.51foまで伸びるが、途中でレベル低下して低域にfdでピークが発生する。

つまりダブルバスレフの効能は、中域にディップを発生する代償として、普通のバスレフでは箱を大きくすると避けられないfo付近の中だるみやfdのピークをコントロールして平坦な特性に出来る事にある。

従って、ダブルバスレフを有効に働かせるには、バスレフよりもかなり大きなキャビ容積を確保しなければならない。十分大きなキャビ容積を確保できる場合には有効であるが、通常のバスレフでも容積が不足気味の場合には中音域に乱れを生じるだけなので、ダブルバスレフは適さない。

4-3.定数の決め方(各定数の周波数特性に与える影響)

普通のバスレフでは、ユニットのQoでフラットになる条件(Vc,fd)は一義的に決まり、フラットから

どれだけ外すか(ピークを作ってでも低域限界を伸ばすか、だら下がりの特性とするか)によって多少はキャビ

の大きさやfdのチューニングに選択の余地があった。

ところがダブルバスレフでは選択できる要素がV2,fd2の2つが増えるため、低域フラット条件でも定数

は一義的には決まらない。

従って、普通のバスレフと比べてどれだけ低域を伸ばすか(全体のキャビ容積をどこまで大きく出来るか)を

先に決め、そこからフラット(あるいは目的の形)になるように各要素の値を決めることになる。

回路方程式の解析から数式的に定数を出すのはかなり面倒になるので、回路シミュレーションで試行錯誤

しながら決めるほうが実際には早い。

4-3a. 第1ダクト変化

先の例 (Qo=0.5, V1=0.7, V2=2.0, fd2=0.78) で、第一ダクト:M1を変化(M1=0.4/0.5/0.6/0.8/1.0、fd1=1.9~1.2) した場合を示す。(中央太線はM1=0.6、fd1=1.54)

fd2=0.78foでのレスポンスは変化しないが、低域の肩特性はfd1が低くなるほどだら下がりとなり、中域の谷の下側は逆に肩が上がり、谷の上側は肩が下がる傾向となる。

fd2付近でのレスポンスの傾きを、fd1で調整することができる。

4-3b. 第2ダクト変化

同条件(Qo=0.5,V1=0.7,V2=2.0, fd1=1.54)で、第2ダクト:M2を変化(M2=0.6/0.7/0.8/1.0/1.2、fd2=0.9~0.65)した場合を示す。(中央太線はM2=0.8、fd2=0.79)

中音の谷以下で大きく変化が見られる。

fd2が低いほど、fd2付近でのレベルは低下し、中だるみの傾向となる。低域の肩はピーク傾向となり、限界再生周波数は低くなる。

低域全体のレベルを、fd2で調整することができる。

4-3c. 第1キャビ容積変化

同条件(Qo=0.5,V2=2.0,fd1=1.54, fd2=0.78)で、第1キャビ容積:V1のみを変化(V1=0.5/0.6/0.7/0.9/1.1、fd1=1.83~1.23)した場合を示す。(中央太線はV1=0.7)

V1が大きいほど中域の谷の周波数が低下し、中域の谷の両側のバランスが変化している。

V1が大きいと中域の谷の左肩が上がり、右肩は逆に下がる。

この時低域はだら下がり傾向となるが、最低域はピークを持ち、低域限界は若干伸びる。

ここでは第1ダクトを一定に保ったのでfd1もV1と同時に変化しているが、V1の変化に合わせてM1を調整し、fd1を一定に保った場合が下のグラフである。

fd1を一定に保ってV1を変化させると、低域部分全体の山の形(V1が大きい程真中が凹み、V1を小さくすると中央が高くなる)を調整することが出来る。

4-3d. 第2キャビ容積変化

同条件(Qo=0.5,V1=0.7,fd1=1.54, fd2=0.78)で、第2キャビ容積:V2のみを変化(V2=1.4/1.7/2.0/2.4/2.8、fd2=0.93~0.66)した場合を示す。(中央太線はV2=2.0)

中域の谷の下側のレベルが大きく変化する。

V2が大きい程低域限界は低くなり、低域のピークも高くなるが、その上の周波数帯域のレベルが低下する。

ここでは第2ダクトを一定に保ったのでfd2もV2と同時に変化しているが、V2の変化に合わせてM2を調整し、fd2を一定に保った場合が下のグラフである。

fd2を一定に保ってV2を変化させると、中域の谷の下側のレベルには影響せずに最低域のレベルのみを調整することが出来る。

この場合、低域限界周波数は変化しない。

この低域部分の傾斜は、第一ダクトでの変化と相補的なので、V2を変化させても第一ダクト等の他の定数を調整することによりフラット化は出来る。

従って、実際の設計には最もキャビ容積の大きなV2の値を先に決め、その他の定数を変化して目標とするF特に近付く条件を探ることになる。

結果として、大きなキャビ容積で低域を伸ばす事は出来るが、低域を伸ばすほどに中域の谷の幅が深く広くなる傾向があり、無条件に再生帯域を拡大することは出来ない。

実際にシミュレーションで確認した、Qo別の設計値を示す。

| Qo=0.35の例 | V1 | Fd1 | V2 | Fd2 |

| ダブル1(赤) | 0.57 | 1.26 | 1.80 | 0.89 |

| ダブル2(青) | 0.50 | 1.55 | 1.20 | 1.03 |

| ダブル3(緑) | 0.42 | 1.90 | 0.75 | 1.20 |

| ダブル4(桃) | 0.40 | 2.50 | 0.50 | 1.39 |

| バスレフ(黒) | 0.60 | 1.10 | - | - |

| ダブル5(水) | 0.33 | 2.20 | 0.55 | 1.70 |

| 3段+ (茶) | 0.22 | 1.95 | 0.57 | 1.56 |

バスレフ(黒)に対して、ダブルの1~4は低域限界を下げるほど中域の谷が広くなる。

ダブルの5は低域限界を普通のバスレフと同じに設定して低域を持ち上げた場合で、-3dB周波数は同じで3.0foまで約+3dBのブーストが可能で、中域の谷の幅も大きくない。

このような使い方がダブルバスレフの本来の用途として適していると思われる。

参考として3段バスレフの設計例を3段+として示したが、低域限界を下げながら同時に低域の広範囲なブーストと中域のディップの改善が可能である。(3段バスレフに関しては後のセクションでフラット設定を主とした設計法を解説する。)

| Qo=0.50の例 | V1 | Fd1 | V2 | Fd2 |

| ダブル1(赤) | 0.70 | 0.95 | 4.9 | 0.56 |

| ダブル2(青) | 0.75 | 1.25 | 2.9 | 0.70 |

| ダブル3(緑) | 0.80 | 1.80 | 1.8 | 0.84 |

| バスレフ(黒) | 1.73 | 0.77 | - | - |

| ダブル4(水) | 0.90 | 1.50 | 2.0 | 1.00 |

| 3段+ (茶) | 0.57 | 1.45 | 2.06 | 1.12 |

Qo=0.50では普通のバスレフでもかなり低域まで伸びるため、フラット設定のダブルバスレフでは中域の谷の拡大が顕著で低域限界を伸ばすのは難しい。

ダブルの4が同様に低域にピークを持たせた設計例で、Q=0.35の時よりも幅広いブーストが可能でダブルにする効果が大きい。

3段バスレフはスムーズに低域ブーストが可能であり、高Qのユニットには向いている。

4-4.ダクト遅延活用によるダブルバスレフのディップ補正

ここまでの解析は音速の距離遅延を無視した「集中定数」での計算である。

実際のキャビネットではダクト出口までに音速による距離遅延がわずかながら存在するので、その影響を計算してみた。

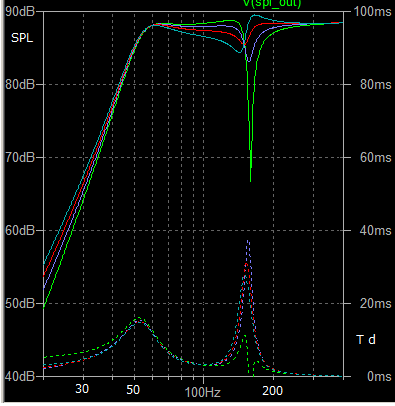

条件はFostex FF105WK(fo=75Hz, Qo=0.41, Vas=4.7L)をV1=3.2L, V2=6.4L, fb1=116, fb2=73Hz のキャビに入れ、ダクト遅延をそれぞれ0, 1, 1.5, 2msに変化した場合である。

条件はFostex FF105WK(fo=75Hz, Qo=0.41, Vas=4.7L)をV1=3.2L, V2=6.4L, fb1=116, fb2=73Hz のキャビに入れ、ダクト遅延をそれぞれ0, 1, 1.5, 2msに変化した場合である。1msは音速で34cmに相当し、遅延0とはダクトの長さ分開口部が手前へせり出している状態。

リア側へダクトを突き出せば往復2倍の距離遅延が得られる。

黄緑は0msで、2段バスレフ特有のディップがある。

藤色の1msから赤の1.5msに増えると位相が回るのでディップが埋まり、深緑の2msではピークが逆転している。

50cm(1.5ms)の遅延でうまくディップが埋まっているように見えるが、下の群遅延特性を見ると、この部分で急激に位相が回るために大きな遅延のピークが見られる。20msを超えているのでかなり音質に有害なレベルである。

つまり、距離遅延を調整してディップを埋めることは可能ではあるが、この部分は位相が急激に回っている所なので「いやな音は出さない」ほうが逆に音質的には有利と言える。(黄緑の群遅延カーブは劣化していない)

●ケルトン方式(ASW)の設計法

4-5.等価回路での解析方法

ケルトン方式は、普通のバスレフのユニット前面を第二の空気室(C2)で密閉し、ダクトからの音のみ

を利用する形式であり、機械系の等価回路ではこのような形になる。

空間に放出される空気はM1に流れるIoだけであり、再生される音圧特性は通常のバスレフでの中音域以上の音圧をPhとすると、K=M1/Moとして、

Po'=Po/Ph=K2/(1+(1+C1/Co+C1/C2)K-fo2(1+Co/C2)/f2-f2/fd2+j(1-f2/fd2)fo/fQo)

なお、M1=1/C1(2πfd)2、Mo=1/Co(2πfo)2 より、K=M1/Mo=(fo/fd)2・Co/C1 であるから、これを代入して、

Po'=(fo/fd)4・(Co/C1)2/(1+(1+Co/C1+Co/C2)(fo/fd)2-fo2(1+Co/C2)/f2-f2/fd2+j(1-f2/fd2)fo/fQo)

式を見ると、分母にf2と1/f2の項がある事から低域と高域では2次(12dB/oct)の傾斜でレスポンスが低下する。低域限界はC2容積の密閉型と同じfo√(1+Co/C2), 高域限界はダクトの共振周波数fdで決まり、その中間は各値によって左右される。

途中段階は省略するが、F特の左右バランスが取れる条件は fd=fo'であり、Mo=M1,Co'=C1の条件では再生帯域での能率は中音域での値と同じ0dBとなる。この時の再生帯域中央付近のF特の形はQo'に依存する。

4-6.実際の周波数特性例

右図はfd=fo', C1=Co'で、Qo'を0.5/0.67/0.8/1.0/1.25に変化した場合のレスポンスである。

(注:周波数はfo比ではなく、fo'比で表示)

Qo'の値によらずfdでのレスポンスは変化しないが、Qoが大きいとfdの両肩の周波数特性にピークを生じ、Qoが小さいと逆に再生帯域が狭くなる。

最もフラットなのは中央太線のQo'=0.8である。

fd=fo'の条件を保ったままで、C1を変化すると、キャビネット容積に比例してfdでのレスポンスを上下することが出来る。

右図はfd=fo', Qo'=1.0で、C1を0.5~2.0まで変化した場合であるが、fdでの能率はC1に完全に比例する。

キャビ容積を大きくして能率を上げると、再生帯域が狭くなり、逆に小さくして帯域を広くすると中央が凹む形となる。

この変化はQoでの変化と相補的なので、Qo'が0.8前後にならない場合にC1の調整で再生帯域をフラットにすることが出来る。

次の図は、Qo=0.5のユニットをC2を変えたキャビに入れQo'の値を変化してそれぞれC1,fdを調整してフラット化した場合の様子である。(周波数はfo比で表示)

| 上からの番号 | C2の値 | C1の値 | fdの値 |

| 1 | 0.33 | 0.40 | 2.00 |

| 2 | 0.5 | 0.40 | 1.73 |

| 3 | 1.0 | 0.40 | 1.41 |

| 4 | 2.0 | 0.40 | 1.22 |

| 5 | 4.0 | 0.40 | 1.12 |

これを見ると、C2を大きく取ってQo'を小さくするほど能率は下がるが再生帯域は広がることが分かる。

フラットになるC1の値はC2に因らず一定であり、この値はQo'=0.8になる時のCo'の値と合致している。

1、ユニットのQoより、0.8との比:kq=0.8/Qo を求める。

C1の値(第1キャビネット容積)=Vas/(kq2-1)

2、シミュレーションにより目的とする能率と再生帯域を選び、C2を決める。

k=Co/C2より、fd=fo√(1+k)とする

4-8.ケルトン型と他方式との比較

右図の赤線は、Qo=0.5, C1=0.4, C2=0.6, fd=1.62のケルトン型、同じユニットでキャビ容積の合計値が同じ1.0の密閉型:緑と、バスレフ(fd=0.9):青である。

ケルトン型では、同容積の密閉よりは低域での能率は高いが、バスレフよりは劣ることが分かる。

バスレフでは再生帯域外となってしまう0.6fd以下でも、ケルトン型では密閉と同じくコーンの空振りにはならないのでレベルの低下は少ない。

しかし、最低域では第二キャビの容積は有効に働かず無駄になるので、密閉より低下はわずかに大きい。

(細線で示したC2=1.0に取ったケルトン型の場合はユニット背面の容積は同じの為、最低域でのレベルは密閉と同等になるが、合計容積は1.4に増加する。)

つまり、低音再生ではケルトン型では第二キャビ容積が必要な分だけ合計のキャビが大きくなり、小型化には不利となる。

下の図は、同じ条件での振動板振幅の比較であるが、ケルトン型では再生帯域の中央にバスレフ共振周波数があるので、再生帯域の低域限界付近で振幅が最大となる。

これは密閉型と同じ程度であるが、同じキャビ容積のバスレフと比較するとかなり大きい。

逆に0.8fo以下では密閉/ケルトン型は振幅はほぼ一定なのに対し、バスレフは空振り現象により振幅が急増する。

この事は次の音圧/振幅比を見ると明瞭に分かる。

コーン紙が動いた分がそのまま音圧になる密閉型(加速度に比例するので周波数の二乗に比例)と比較すると、ケルトン型では再生帯域の中央で最も高くなり、低域では密閉に近付く。

一方、バスレフでは再生帯域の低域限界(fd)で最も高くなり、0.8fd以下では急速に能率が低下する。

以上の内容から総合的に考えると、ケルトン型の利点は、密閉型と比較して振幅を増大させることなく低域の能率を3-5dB程度稼ぐことが出来ることにあり、その他の点では、キャビ容積が余分に必要で全体に大きくなる事や再生帯域が2oct.程度しか取れない等、欠点も多い。

音質的には低域のスロープが密閉と同じ2次のカーブであり、位相回転が少ないのでバスレフに勝る可能性はある。

ダクトの風切音の点では、低域での振幅上昇がないので比較的条件は良いが、ダクトから出る音が全てなので余計なノイズが出ないように配慮は必要となる。

次の設計法に進む スピーカーの理論・設計に戻る AudioのTOPに戻る