等価回路によるスピーカー低域特性の解析とキャビネット設計法

―― §6 : 回路シミュレーションによる解析と設計の実例 ―――

これまでにも例題を使って実際の値がどうなるのかを計算しているが、

回路シミュレーターを使って具体的に解析した実例を詳しく紹介する。

まずは、すでに説明した等価回路の基本式を再掲。

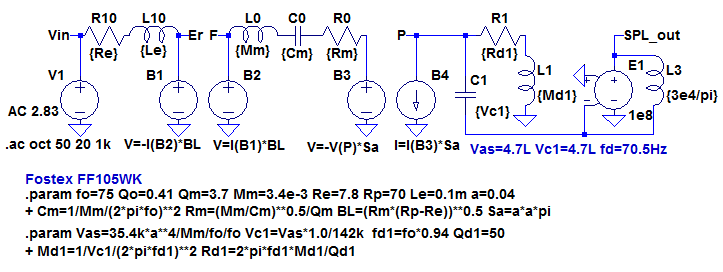

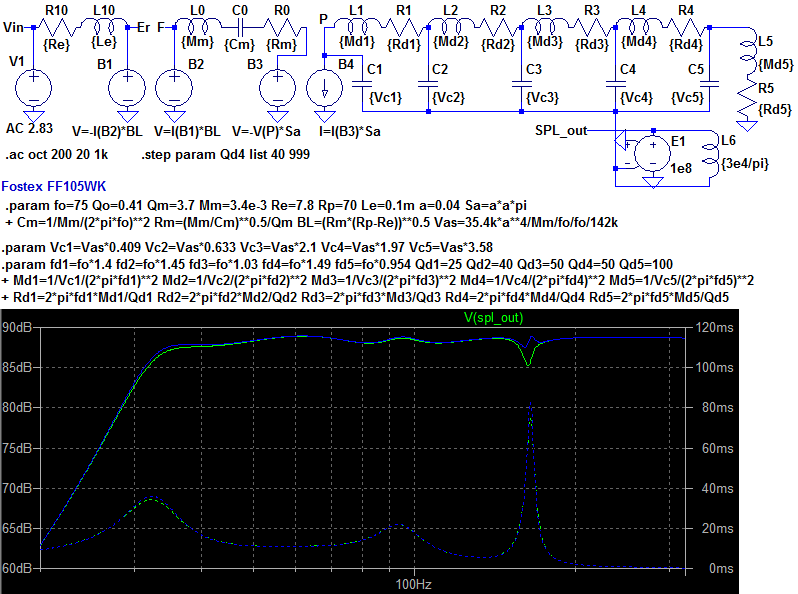

これを、実際の回路シミュレーター(LT Spice)で記述したのが下の図。(バスレフ型キャビネットで作成)

|

●回路図の説明 V1:電気入力 B1:ボイスコイル速度による逆起電力 (LT SpiceではB2の電流方向が逆なので±を反転) B2:ボイスコイル電流による駆動力(単位はN) B3:振動板裏の空気圧力による力(単位はN) →裏側の圧力を返しているので±を反転 B4:振動板速度による空気流量(単位はm3/s) P点電圧:振動板裏の空気圧力(単位はPa) C1:キャビネット容積が示す空気バネ定数 →音圧計算の為にGND側から電流検出している。 R1, L1:バスレフダクトの音響等価抵抗、質量 E1, L3:音圧計算の為の追加回路。(SPL_outが出力音圧値) →バスレフでは再生音圧の源となる空気流は振動板前面の成分:I(B4)からダクト成分:I(L1)を引いた値となるので、I(C1)を反転すれば良い。自由空間での音圧値は空気流量の微分値になるので、インダクタンスL3を使ってI(C1)を微分し、E1を反転型増幅器として使うことで極性を元に戻している。 (密閉型の場合は、単にR1, L1を削除すれば良い。) なお、振動板の前面にも音圧は掛るので、回路的にはB4のGND側にL2(音響付加質量)とR2(音響放射抵抗)の並列回路を挿入するのがさらに正確な記述である。 しかし、音響付加質量は通常Mo=Mm+Maとして振動板等価質量Moに含まれ、R2成分は数100Hz以下の低周波では完全に無視できる量なので、記述しなくても問題はない。 |

●回路定数の設定についての説明 V1:定格8Ωで1W入力時の印加電圧=√8=2.83V R10:Re=7.8Ω L10:Le=0.1mH (インピーダンス特性から1kHz以下のカーブで設定) L0: Mm=0.0034kg C0:Mmとの共振がfoになる値を計算→Cm=1/Mm/(2πfo)2 R0:foでの共振QがQmになる値を計算→Rm=√(Mm/Cm)/Qm B1:電磁変換係数BL=√(Rm(Rp-Re))より、振動板速度=-I(B2)を掛けて逆起電力Er(V)を計算 B2:同様に駆動電流I(B1)にBLを掛けて駆動力F(N)を計算 B3:振動板面積Sa=πa2より、キャビネット内圧PにSaを掛けて振動板に加わる力(N)を計算 B4:同様に振動板速度I(B3)にSaを掛けて空気容積速度(m3/s)を計算 C1:キャビネット容積Vc(m3)と空気断熱バネ定数142kでC1=Vc/142kで計算できるが、通常キャビ容積はユニット等価容積Vasとの比率で設定するので、先にVasの値を計算してから換算。 R1:fd1での共振QがQd1になる値を計算→Rd1=2πfd1Md1/Qd1 L1:Vc1との共振がfd1になる値を計算→Md1=1/Vc1/(2πfd1)2 L3:1m距離での出力音圧(Pa)は空気容積速度当り2πfρ/2π=1.2f である。インダクタのインピーダンスは2πfLであるので、L=1.2/2πとすれば音圧値Paに変換できる。1Pa=94dBSPLなので、音圧をSPL値とするには50kを掛ければよい。つまりL=30k/π |

回路中の数値は、Fostexの10cmフルレンジFF105WKを例として設定している。

カタログに記載されている数値は、fo=75Hz, Qo=0.41, Mo=3.4g, 振動板半径a=4.0cm, 定格インピーダンス=8Ωである。

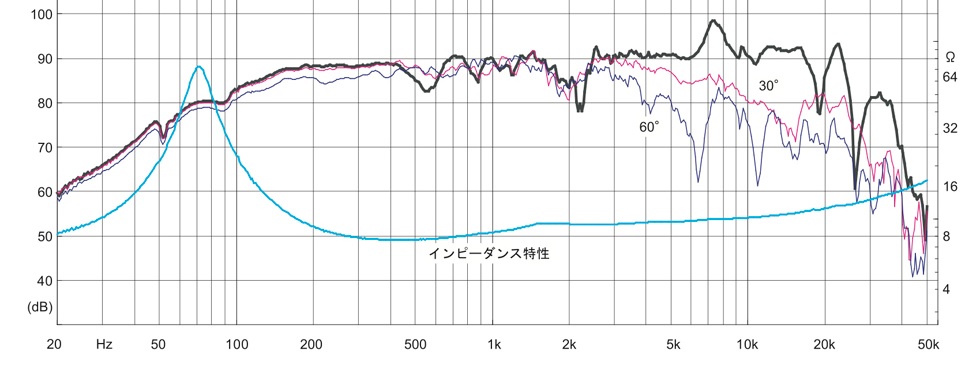

BLの値がないので、Re, Rp, Qmの値から計算する必要があり、カタログから引用した下のインピーダンス特性から、Re=7.8Ω, Rp=70Ωと読める。Qmは正確には分からないが、Qoの値はすでにあるので、Qo=QmRe/Rpから逆算してQm=3.7とする。

以下は、fd1=70.5Hz(0.94fo), Vc1=Vas=0.0047m3, Qd1=50 に設計した場合の特性を計算している。

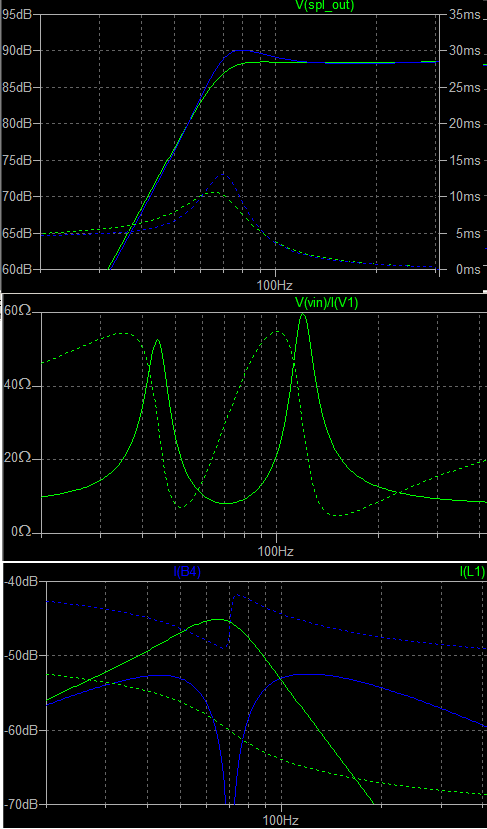

●計算結果の例

出力音圧特性(SPL_out)は、カタログ値の88dBを良く再現している。ダクト共振(70.5Hz)で低下を始め、55Hzで80dBを切る。

青い線のグラフはメーカー推奨設計値:Vc1=6L, fd1=72Hzでの音圧を求めたもので、70-100Hzを持ち上げた設計となっている。これは、低域のカットオフが高いので、低域の量感不足を補うためと思われる。

但し、低域にピークを作ると群遅延特性は10.5msから13msと、やや劣化する。

インピーダンス特性は、入力電圧を電流で割れば求められ、グラフ化すると右図のようになる。ダクト共振の70.5Hzで谷となる事がよく分かる。

一番下のグラフはダクトの空気流量とユニットその物の空気流量を比較したもの。

共振点でユニット振動板の振幅は非常に小さくなり、ダクトからの音だけとなる。

振動板の振幅は、機械系の速度(L0の電流)を積分すれば得られるが、青いユニット流量のグラフの傾きを低域側に6dB/oct.で上昇させたのと同じとなる。(最低域では一定値に近付く。)

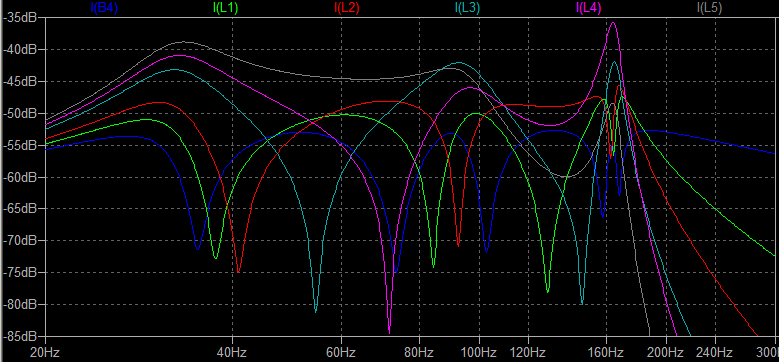

● 5段バスレフの設計例

シミュレーションでは簡単に回路素子を増やせる。元の回路からバスレフの段数を5段にまで拡張した場合を計算した。キャビネットの容積とバスレフ共振周波数の設定は、回路図中にVasとfoに対する比率で記載している。

上の出力音圧グラフは、第4ダクトのQ:Qd4が40(緑)と999(青)の場合である。

前と同じ10cmユニットを使用しているが、低域限界は30Hz近くまで伸ばせており、これが5段バスレフの威力。

(但し、多段のバスレフでは群遅延特性で分かるように非常に遅れる部分が発生)

Qd4=999条件でフラットになるように定数を選んでいるので、普通の設定(Qd4=40)では160Hz付近に小さなディップが発生している。これは意図してそのように設計したものである。(理由は後述)

このグラフは、1W入力時にそれぞれのダクトを通過する空気流量(m3/s)を見たものである。

青の振動板直接の流量から、段数を重ねるほどに最低域では流量が増加しており、35Hz付近ではユニット振幅の5倍(+14dB)程度の増幅効果が得られている。これが30Hzまで再生できる秘密。

ダクト内流速が最大となるのは162Hzの第4ダクトであり、このグラフではQd4=50なので第5ダクト流速ピークは目立たないが、160Hz付近もフラットにする設計では振動板の直接音圧と打ち消し合うのを補正する為にもっと大きなピークが第5ダクトにも発生する。

このピーク周波数は音圧グラフのカーブに見られるように、群遅延特性が最も劣化している所なので遅れた「嫌な音」が出てしまう。これを目立たなくするために再生音圧に162Hzのディップを作っている。さらに、ダクト流速の大きなピークはダクトノイズ(空気が抜けるスカスカ音)の発生源なので、これを軽減する目的もある。

このような配慮は多段バスレフのキャビネット設計では「ノウハウ」に当る部分である。

● 目的の特性を得るための定数算出法

バスレフの段数が2段以上になると、要素の定数設定の組合せが複雑となり、簡単には目標となる性能に到達できない。(これが、従来「設計法が確立していない」と言われた所以である。)

3段バスレフ以上の解析を始めた2004年頃から、筆者は表計算ソフトを用いて自動的に目的の特性にフィットさせるツールを活用している。

下がその画面で、設計定数(キャビ容積とダクト共振周波数)から回路定数に変換し、Excel上で回路方程式から音圧を求めるようにシート上に式を展開し、音圧の周波数特性を描かせている。

さらに、赤線で示す「目標ライン」からの偏差量を計算し、この値を指標としてそれぞれの要素をわずかに変化させながら最良値を求める。一つの要素を変えると他の要素の最良値も変化するので、全体の最適バランス点に到達するには何度もこのサイクルを繰り返す必要がある。

この収束速度が速くなるように定数の変化幅や判定法を工夫すれば、数分で自動計算が完了する。

目標とするラインの設定次第で低域をブーストしたり、特定の周波数にディップやピークを配置するのも自由自在である。

参考として、最大3段バスレフまで計算できる自動計算シートを公開する。(マクロを含むので使用は自己責任で)

これを使って目的のカーブにフィットさせると、その方式での実現限界が明確になる。

つまり、実現できない範囲の低域限界を目標にすると、最低域では音圧が出ないのでそれを補正しようとしてその上の帯域が上がりすぎ、周波数特性に大きなうねり(リプル)が発生してくる。

フィットさせるカーブの低域カットオフや、偏差量を計算する周波数範囲の下限を上げて行くと次第にリプルが減少し、ある所でそれ以上変化しなくなる。この値がその条件での実力値という事になる。

目標カーブをフラット、偏差計算の下限をFmin/foとした場合の各条件での周波数特性のリプル値(dB)を見たのがこのグラフ。

目標カーブをフラット、偏差計算の下限をFmin/foとした場合の各条件での周波数特性のリプル値(dB)を見たのがこのグラフ。2段(ダブルバスレフ)では中域のディップが発生するのでリプル値では通常のバスレフから改善されていないが、中域を無視して平坦化すると最低域だけに関しては拡大が可能。

Qoが0.5を超えるとfoのピークで中域が盛り上がるのでリプルが十分小さく出来なくなってくる。

フラット条件を目標としてフィットさせると低域限界は4次のチェビシェフ特性となり、肩特性にピークが出てしまうが、上の表計算シートの赤線のように素直に落としたカーブにフィットさせるとうまく平坦な低域特性を作り出せる。

このような調整方法もまたノウハウの一つである。

スピーカーの理論・設計に戻る AudioのTOPに戻る