同軸ケーブルのような分布定数の伝送路を集中定数で近似できる事は良く知られています。

5段バスレフの解析で、「何となくホーンの動作に似ているかも」と思っていましたが、さらに良く調べるとLTSpice(集中定数のシミュレータ)でも音響的なホーン(分布定数回路)を計算できる事が分かりました。

やり方は、有限要素法の解析方法を回路図で表現するだけです。

1、音響管での計算例(1次元解析)と誤差限界の把握

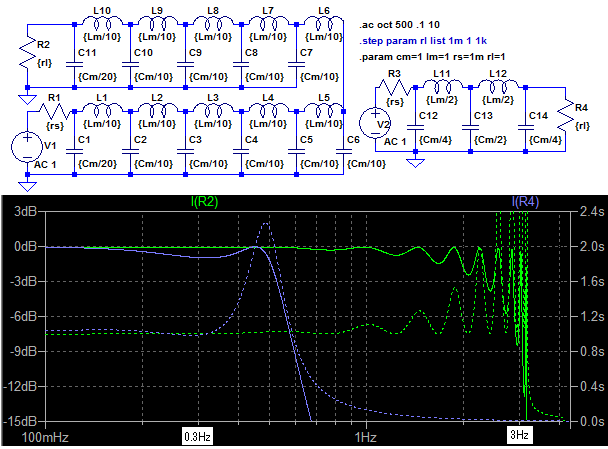

下の図は、バスレフダクトのような断面積一定の音響管を集中定数で近似したもので、左側は管を長さ方向に10分割、右側は2分割して表現しています。(全長は音速で1秒の340m、1段当りの遅延時間は√(LC)なので、L=0.1, C=0.1では1段0.1秒=長さ34mに相当する。)

グラフは音響管の出口を特性インピーダンスと等しい抵抗(Z=√L/C)で終端して無反射の状態とし、入り口を一定音圧で駆動した時の音響管を通過するレベル(実線)と遅延時間(点線)を示します。

理想的には0dBと1秒の一定値を保つはずですが、集中定数で近似したための誤差により、高域カットオフ(fh=1/pi√(LC))以上の周波数では音圧を伝送することが出来ません。遅延時間もfhに近付くと暴れ始めます。

緑の10分割では1段当りの遅延時間がT=0.1sなのでfh=3.2Hz、ほぼ正確なのは1/10T=1Hz、暴れてはいるが何とか使えるのは1/5T=2Hzまでです。紫の2分割ではT=0.5sなので0.4Hzまでが何とか使える範囲。

つまり、計算したい最大周波数での音波の波長をλとすると、少なくともλ/5間隔でホーンの寸法を回路定数として表現する必要があると言う事です。(正確を期するには1/10波長単位でのモデル化が必要。)

次に、ダクトの出口を解放(等価回路では短絡)した場合を見てみます。

赤は10分割時の入り口、緑は出口、紫は2分割時の入り口、水色は出口の空気流量を示します。

ダクト全長での遅延は1秒、両端で逆相反射が起こるので、入り口側では0.25Hzの間隔でインピーダンスがディップ/ピークを交互に繰り返します。

出力端側では f=n/4のn=奇数周波数でのディップは発生せず、0.5Hzの間隔でピークのみを繰り返します。

10分割では10次の高次共振まで再現されており、最初のダクト共振 f=1/2T周波数も正確です。

2分割では最初のダクト共振f=1/2Tしかピークは出ず、周波数も12%ほど低く出ています。ダクト自身の長さ方向でのλ/2共鳴を正確に計算するには、少なくとも4分割は必要なようです。

ダクト出口を密閉した場合のλ/4の共鳴現象ならその半分の周波数なので、2分割でもそこそこの精度で計算できます。(グラフの250Hzのディップ部分がλ/4共鳴のピークとなり、2分割なら3%程度の誤差)

2、直方体キャビネット内部音圧の計算例 (3次元解析への展開)

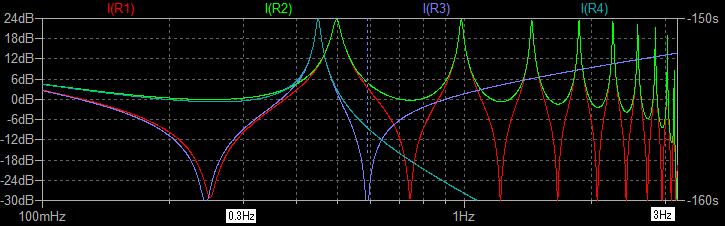

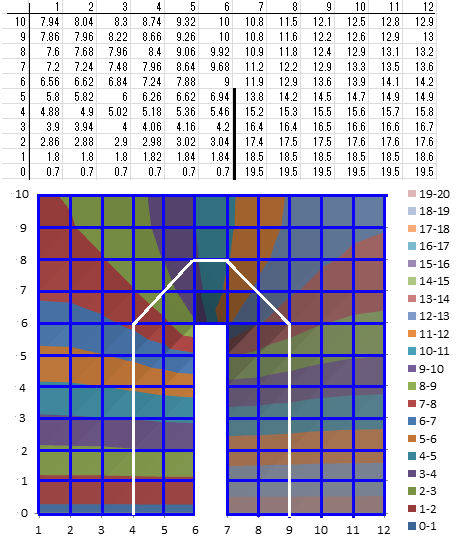

内容積80L (60*45*30cm) の直方体キャビネットを7.5cmで分割してノード数5*7*9=315の3次元構造を計算します。

7.5cm間隔なのでT=0.075/340=0.22msが必要。fh=1447Hzなので1kHzまではなんとか評価できます。

計算する回路は図のように2次元のLCネットワークを積み重ねて3次元構造を表現し、垂直方向に要素を繋げるためにノード番号を振って層間をLで接続します。壁面に当るノードのCは1/2、角は1/4、隅は1/8となります。Lも壁面で2倍、角で4倍の定数。(図はそのごく一部のみを拡大したもの。Lは802個、Cとノード番号は315個ある。)

LCのみで無損失だと内部定在波が極端に成長するので、キャビの底面に反射率0.6相当の吸音材を置いています。(底面の座標に当るLに空間の伝達インピーダンスに対し0.4倍のRを挿入)

この3次元ネットワークのフロントバフル面に、SPKの振動板(LCR等価回路で電気入力と接続)を付加し、周波数応答をシミュレーションします。この時の任意のノード番号の電圧を見れば、キャビ内の音圧分布や内部定在波の様子を見ることが出来る。

80Lのキャビなので、20cmWFに相当するユニットの定数 (fo=30Hz, Qo=0.4, mo=25g, Vas=80L, 能率90dB) を入れて、バフル中央のやや下(下から4番目:22.5cm位置のノード)に振動板を接続します。

1点だけの接続では小さなスリットで結合することになり、中域以上で音響負荷が異常に上昇するので、現実と合わせるために振動板面積に相当する上下左右(合計9点)のノードにも振動板からの空気流量を等しく供給します。(各ノードの音圧はそれぞれ異なるので、電流源を全て分ける。)

振動板が受ける背圧は各ノードの音圧を全て加算して機械系にフィードバックし、実動作の様子をシミュレーションする。

振動板に90dB音圧となる入力を入れた時の100Hz~1kHzまでの計算結果です。(周波数軸は見やすくするためにリニアに設定。)緑が振動板中央後ろ側、赤はキャビ上側の隅でキャビ内の定在波の様子を見る為に追加。

縦方向の内寸が60cmなので、λ/2=283Hzの定在波ピークが最初に発生し、その2次(566Hz), 3次(850Hz),・・が見える。(1kHzに近付くと、計算誤差で周波数が低い方にずれ始めます。)

左右方向は1次の378Hzはユニットを中央に付けているので励起されず、偶数次の755Hz以上が観測される。

前後方向の1次定在波も566Hzなので、吸音材の入っていない前後方向の定在波はピークが高い。 (底面に吸音材を入れないと、完全剛体キャビの為に283Hzピークも+100dBを超える。)

実際のキャビネットは剛体ではないので、もう少しピークは下がるのが普通です。

このように、ユニットの取付位置や内部の吸音材の入れ方まで、内部音圧に与える影響度を計算できます。

このシミュレーションではユニットの振動板の動きや電気入力まで同時に見ているので、内部定在波によるインピーダンス特性の乱れや正面音圧への影響まで忠実に再現できる。

先に説明したダクトの等価回路を接続することで、バスレフにした場合のダクト高次共振の影響や、ダクトの取付位置による内部定在波の影響度も計算可能です。(ダクト内部の開口部をなるべく中央近くにすると定在波を拾いにくい)

市販の有限要素法や境界要素法による解析ソフトを使えば、数万の要素数で正確な計算が可能ですが、非常に高価なために趣味で手軽に使うのは難しい。LTSpiceを使えば手軽に有限要素法と同じ解析を行えます。

但し、要素の数が数100を超えると手作業では無理やりの力技になってしまうので、Excelのシート上で部品を並べてノードとの接続や定数設定を一括して行えば、管理が非常に楽になってミスも減ります。(作成はSpice実行ファイルの .netのみにして回路図は作らない。Excelのシートからテキストを .netファイルに落として直接実行する。)

この方法なら20*15*10=3000ノード程度(部品数で1万個弱)までは容易に管理できます。さらに1万ノードを超えるような規模だとシートに展開すると膨大になるので、規則性の高いブロックだけでもマクロで自動生成するようにすれば大規模なモデルでも容易に解析できる。

3、バックロードホーンの折り曲げ部の数値計算(2次元解析)

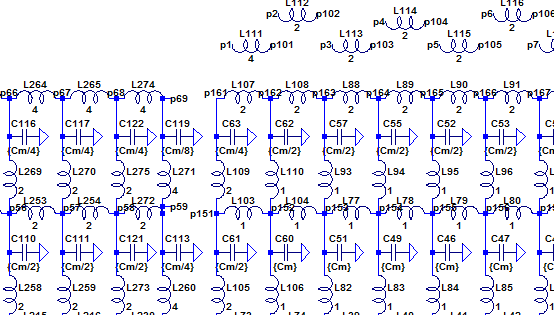

まずはバックロードホーンの設計で気になる、ホーンの折り曲げ部が特性に与える影響について2次元ネットワークを使って計算します。(厚み方向は一定なので無視する)

音道を遅延時間50usとなる1.7cmで区切り、音道の幅は5単位の8.5cm。

入り口から10単位で曲げて厚さ1単位(17mm)の仕切り板を回って逆方向に折り返す、ノード数11*12=132の回路規模です。

右のイラストにノード(青い格子の交点)と音道の全体像の関係を示します。

信号(音波)は左側の下から入り、180°折れ曲がって右側の下へと流れて行く。

上の表は、100Hzの信号を流した時の信号源との遅延時間を50us=1単位として全ノードの数値分布を示している。

イラストの色分けは遅延時間を1単位ごとに等高線グラフにしたもので、コーナーを音波がどう曲るかを視覚的に見ることが出来ます。

入り口から出口までの合計遅延は19.5-0.7=18.8なので、図の白い線が音道を通る音波の平均長さを示すと考えて良い。(6+2.8+1+2.8+6=18.6)

常識的に適当に引いた線でも、意外と正確に実効ホーン長に合致しています。

自由空間では音速は一定ですが、このように閉鎖された空間では反射波の影響で「音波が溜まる」ので、位相変化が音速と異なる現象が見られます。

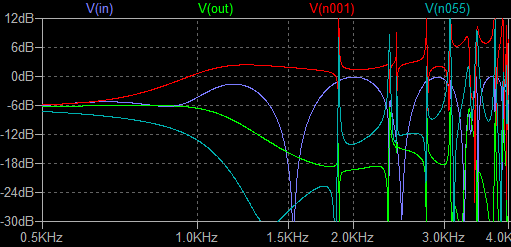

次は伝送周波数特性。

次は伝送周波数特性。ノード間の遅延が50usなので正確なのは2kHz、何とか見られるのは4kHzまでとなります。

入出力での反射を避けるために特性インピーダンスで回路を終端しているので、低周波では -6dBの一定値に収束。

紫は入力端電圧で、1kHz以上では反射が戻ってくるために干渉で櫛型のピーク/ディップを繰り返している。

緑は伝送後の出力電圧で、1kHzまではロスなく伝送され、それを超えると反射で音波が戻ってしまうためにレベルが低下し、2kHz以上では激しい共振ゾーンに入る。

赤は左上隅の一番奥のノード、水色は仕切り板の角(急カーブの一番内側)のノードで、折り曲げ部の反射でコーナーに音波が溜まり始めているのがよく分かる。

以上より、直角で180°折り返す構造の音道では、音道幅がλ/2になる周波数(8.5cmでは2kHz)の半分まではロスなく音波を通すが、それを超えると急に反射で逆方向に伝わる成分が増大し、特性が暴れる事が明らかになりました。

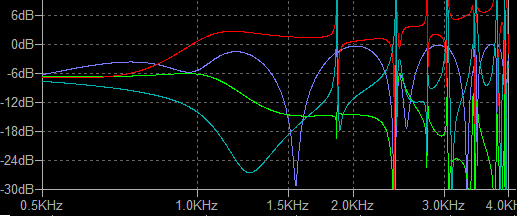

なお、上では折返し部の仕切り板の端面の距離を前後の音道幅より小さくしている(前後が5単位なのに4単位幅しかない)が、単純折返しではそのような設定の方が使用帯域での反射が少ないのです。

なお、上では折返し部の仕切り板の端面の距離を前後の音道幅より小さくしている(前後が5単位なのに4単位幅しかない)が、単純折返しではそのような設定の方が使用帯域での反射が少ないのです。右に同じ5単位幅のスリットとした場合の特性を示すが、1kHz以下での反射波(紫の線のうねり)は明らかに劣化している。

つまり、「仕切り板のスリット幅を狭くすることで両側の隅の余分な容積分を補正している」と考えられる。

それなら、「両側の隅の余分がなければ狭くする必要はない」はずです。

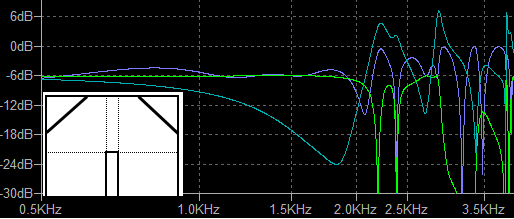

それなら、「両側の隅の余分がなければ狭くする必要はない」はずです。等価回路の隅の3ブロックを斜めに削って、右図のようにコーナー寸法の2/3辺同士を繋ぐように斜めの隅木を入れた場合を計算しました。

効果はてきめんで、ほぼ2kHzまで緑の伝送特性はフラットになり、紫の入力端の反射による暴れは抑えられています。(隅を削除したのでグラフの赤線は消える)

1kHz以下では逆に反射成分が少し増えているが、スリット幅を100%から90%にやや狭めることでバランスが良くなります。(ホーンとして後ろが広がっている時には、それまでの音道幅と同じにする。)

この対策で音道の周波数特性が高域まで伸びるので、ホーンからの余計な中域漏れが増える恐れがありますが、音道途中の反射は大きく減るので付帯音の少ないすっきりした音になるはず。(バックロードの中域漏れは、音道途中の吸音処理で改善)

4、バックロードホーン全体の数値計算

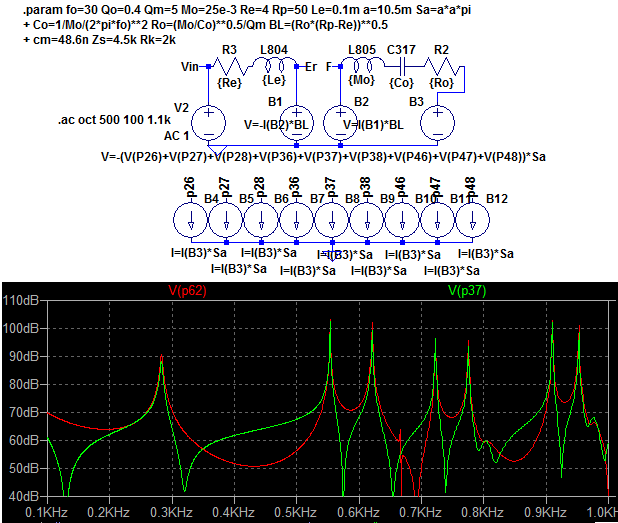

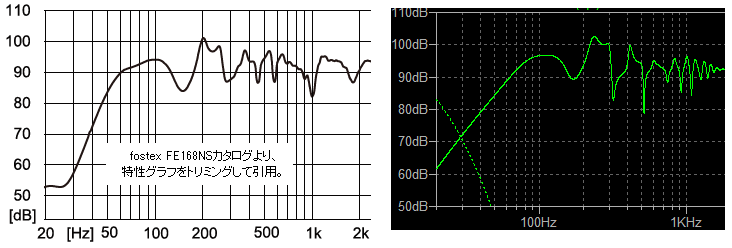

次の題材として、図面と特性が公表されているfostexのBK168NS+FE168NSを数値計算してみます。

最もシンプルな1次元解析でも開口部の反射や途中の吸音処理の効果までは評価可能。

音道を4cm程度に区切ってモデル化しているので、1kHzまではほぼ信用できるはずです。

まずは計算結果から。fostexのカタログデータ(左)と比較しても、十分正確に計算できています。

(音道折り曲げでの反射ロスを反映していないので、1kHz付近ではユニットとの干渉が大きく出ている)

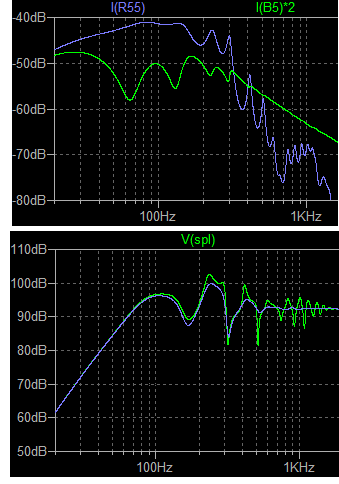

この時のユニット振幅分(緑)とホーン出口分(紫)の空気流量をそれぞれグラフ化したのが右図。

この時のユニット振幅分(緑)とホーン出口分(紫)の空気流量をそれぞれグラフ化したのが右図。(シミュレーションでは自由に内部動作解析が可能)

ホーンとのクロスオーバーは300Hzで、内部反射で100Hz毎のピークがあり、これが鋭いディップの原因。

振動板振幅の谷を一つ越えるたびにホーンとの位相が180°ずつ回るので、100Hzは+、180Hzは-、260Hzは+、320Hzは-・・・と総合特性は上下に段差が発生する。

これは長いホーン長を持つキャビネットの宿命です。

吸音材を入れる場所とその効果も簡単に評価でき、

ホーンの入り口部は音圧が高いので吸音材が効きそうに思いますが、実際はホーン出力の音圧に対してはスロート部はあまり効かず、最後の出口近く(後壁の垂直部)の方が良く効きます。

右図で紫のグラフは後壁の垂直部全面に粗毛フェルトを張った状態(吸音率0.5)で、ホーンの中音漏れによる400Hz以上の干渉が効果的に除去されている。

この部分はキャビの完成後でも自由に手が入れられる所なので、音を聞きながら吸音材の量を調整すると良い。

前の解析でダクト折り曲げ部の隅木追加で伝送インピーダンス乱れを改善できる事が分かっていますが、音道幅の凸凹をなくしても中域の漏れによる干渉が逆に悪化する傾向で、再生音圧のフラット化にはなりませんでした。

ホーン音圧の100Hz毎のピークは開口端反射による全長1.8mでのλ/4共振なので、全体的には大きな影響はないのです。(音圧特性に現れにくい、小レベルのエコー音は大幅な改善が見込まれる。)

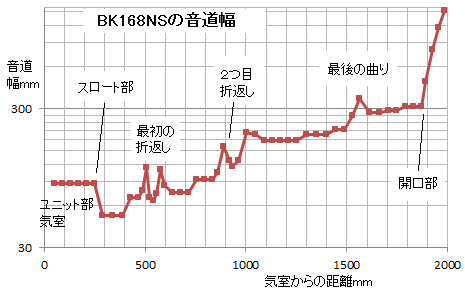

実際の計算に使ったBK168NSの音道の広がり(長さに対する幅の変化)をグラフにしましたが、最後の開口部の先の広がりが急激なので、特に低域で開口端反射の影響が支配的になる。

実際の計算に使ったBK168NSの音道の広がり(長さに対する幅の変化)をグラフにしましたが、最後の開口部の先の広がりが急激なので、特に低域で開口端反射の影響が支配的になる。左右をバフルで囲って開口端反射を減らしたとしても、50Hzをλ/4共鳴で持ち上げる効果がなくなってしまうのでメリットがない。

現状でほぼ完成されている設計と言えます。

.NETの作成は、Excelで音道幅と長さの設定を表にして、ノードを形成するCとLの値を数値計算させます。さらに部品番号と定数、接続ノードも含めて表に並べて一括でテキストに落とします。

最後にFE168NSのユニット等価回路(電気、機械部、音響部との結合を定義)とホーン部とユニットの発生音圧を加算して単位変換する回路(下のVin以降の部分)をくっつければ出来上がり。

ここでは、気室の中央(N003~N005)に振動板(空気流供給源:B4~B6)を接続し、E1を使ってノード "sum" に流入する気流量をL0を使って音圧SPLに変換しています。ホーン出口の流量は出口位置L52の電流で検出。

* C:\Users\Desktop\BK168.asc

C1 N001 0 8.06E-09 Rser={rk1} * rk1=吸音材ロス分

C2 N002 0 1.45E-08 Rser={rk1}

C3 N003 0 1.29E-08 Rser={rk1}

(途中は省略)

L52 N052 N053 0.088 * ここがホーン出口

L53 N053 N054 0.060 * 以降はホーン開口後の広がり

L54 N054 N055 0.046

(途中は省略)

L71 N071 N072 3.4E-03

RL N072 0 {RL} * 十分広げた後で抵抗終端

Vin Vin 0 AC 2.83 * ここからユニット入力部等価回路

Cm P001 P002 {Cm}

Le P003 Er {Le}

Lm Ff P002 {Mm}

Rm P001 Fr {Rm}

Re P003 Vin {Re}

B1 Er 0 V=-I(B2)*BL

B2 Ff 0 V=I(B1)*BL

B3 Fr 0 V=-(V(N003)/4+V(N004)/2+V(N005)/4)*Sa

B4 N003 sum I=I(B3)*Sa/4

B5 N004 sum I=I(B3)*Sa/2

B6 N005 sum I=I(B3)*Sa/4

B0 0 sum I=I(L52)

L0 sum SPL {3e4/pi} Rser=1n

E1 SPL 0 0 sum 1e12 * このSPLノードが音圧出力レベル

* ここからユニットと吸音処理の定数設定

.param fo=53 Qo=0.35 Qm=5 Mm=8.5m Re=7.1

+ Rp=100 Le=0.18m a=64m Sa=a*a*pi

+ Cm=1/Mm/(2*pi*fo)**2 Rm=(Mm/Cm)**0.5/Qm BL=(Rm*(Rp-Re))**0.5

+ RL=32 Rk1=1k Rk2=1k Rk3=2k

.ac oct 500 20 2k * 20Hz-2kHzでF特を計算

.backanno

.end

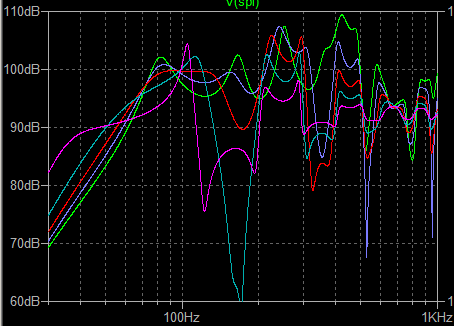

5、バックロードホーンの気室容積変化時の数値計算

数値計算の環境が整ったので、ユニット背部の気室容積を変化した時に特性がどう変わるかを見てみます。

基準状態の気室部の等価LCの値を .Step param で係数を掛ければ簡単に変化させられる。

周波数は30-1kHz、赤がオリジナルの状態、

周波数は30-1kHz、赤がオリジナルの状態、緑は1/5容積で気室をほとんどなくした時、

藤色は1/2、水色は2倍、ピンクは5倍です。

気室容積が小さいほど高い周波数までホーンの効果で音圧が上がる。(中音の漏れが大きくなる)

開口部反射でのλ/4共振は80Hzにあるようです。

70Hz以下の低域では気室容積が小さいほどレベルが下がるが、大きくし過ぎると100Hz以上で干渉によるディップが激しくなる。

低域特性の形がちょうど平坦になるように設計されている事が分かります。

180Hz付近の谷はもう少し気室を狭くするほうが減りますが、その分250Hzの山が高くなるので、ピークとディップでうまくバランスを取った所を狙っている。

次は、TLS、TQWT型エンクロージャの数値計算をします。

このような音響ホーンを使ったエンクロージャは、有限要素法で解析するのに最も適したテーマ。

(長くなるので、記事は分けます。)

次に進む スピーカーの理論・設計に戻る AudioのTOPに戻る