ここでは、直接放射型に対するホーン型の特徴と基本的な特性を把握し、

より良いホーンを設計する為の基礎知識をまとめます。

● ホーンの利点と欠点

【利点】

1、直接放射型に対し、高い能率が得られる

ホーンのカットオフ周波数以上では、開口面積と振動板面積の比の√倍に実質的な振動面積が拡張される。直接放射型では空気に対しほとんど空振り状態だが、ホーンによって伝達インピーダンスが変換され、空気に対するマッチングが改善される。

2、振動板に空気負荷によるダンピングが掛かる

直接放射型では振動板内部で損失を持たせないと共振ピークが非常に大きくなるが、ホーンで空気による負荷抵抗が振動板の全面に対して掛かるので、振動板の共振が抑えられる。駆動エネルギーがダイレクトに空気に伝わるので応答性が非常に優れる。

3、指向性を制御できる

直接放射型では振動板口径で指向性が決まってしまい、大口径の振動板では高域で鋭いビーム状の指向性になってしまうが、ホーンではのど部のサイズで指向性が決まるため、振動板口径より絞った形状を持たせることにより指向性を高域まで制御できる。但し、単純な丸型形状では開口部のサイズに近い指向性になって高域では鋭いビーム状になるので、スロートからの広がり形状に工夫が必要である。

4、音圧のリニアリティが良好

大口径の振動板が使え、しかも能率が高いので大音量でも余裕がある。直接放射型のTWでは2.5cm程度の小さな振動板に能率の低さを補う為に大入力を入れる必要があり、熱的にも機械的にも苦しい動作条件となる。

【欠点】

1、低音まで再生するにはホーンのサイズが非常に大きくなる

直接放射型では振動系の低域共振までフラットになり、実用的なサイズの箱で30Hz程度の低域限界を得るのは容易であるがホーンでは開口サイズ1mでも150Hz程度であり、30Hz以下を再生するには部屋に入らないほどの大きさが必要となる。

大きさと同時にホーンの長さも必要なために、音道を通る距離遅延が長くなる問題も大きい。

2、ホーン鳴きが発生しやすい

ホーンには広く拡散する前の非常に高い音圧が印加される。音道を形成する素材が板材のように薄い場合は音圧によってホーン自体が共振してホーン鳴きが発生する。小さなホーンでは厚い塊状の素材で鳴きを抑えられるが、大口径のホーンではホーンの振動を止めるのは難しい。

3、空気過負荷による2次歪の発生

振動板からホーンののど部までの気室内には非常に大きな音圧が発生し、大気圧(194dB)に近くなると圧縮と膨張の非線形により高域で2次歪が発生する。(音圧154dBで1%程度) この現象はコーンやドーム型でも同様だが、ホーンでは振動板よりも小さな口径にまでのど部を絞るのでより顕著に発生する。

1インチのホーンでは基本的には同じ口径のドームTWと同じはずだが、直接放射型では直ちに拡散して音圧が減少するのに対し、ホーンは狭まっている距離が長くなるのでより歪が発生しやすい。ホーンののど部の口径を大きくする事で改善できるが、能率や指向性の制御とは相反する条件となる。振動板からのど部までの距離を減らしたり、ホーンのfcを上げたりして音圧の高い部分の長さを短くすると条件が緩和される。

4、再生帯域が広くない

帯域を広げる目的でホーンロードを強く掛け過ぎるとミスマッチで能率が低下する。非常に強力なマグネットを使用したドライバでも500-20kHz程度が限界で、1個でフルレンジを賄うことは出来ない。

実際には複数に帯域を分けるので実用上では大きな問題ではないが、指向性や能率と2次歪の両立を図ろうとすると使用帯域はあまり広くは取れない。(実質3オクターブ程度)

5、コストが高い

低い周波数まで使う場合はもちろん、TWでもホーンロードを掛けて正しく指向性を制御するには部品点数が増えると共に工作精度や組立工数も必要とするため、コストが高い。(但し、ハードドームやリボンを用いた高性能なTWと比較すれば、同じ能率や耐入力を実現するのはホーン型の方がコスト的にも有利。)

以上のように、ホーンの欠点は全て「低音再生」にある。かなり巨大なサイズのホーンを使っても100Hz以下は直接放射型の助けを得なければならず、本気で20Hzから再生しようとするとホーンの中に部屋を入れなければならない。

このような理由から、ホーンを使った高級なシステムでも手頃なサイズのfc=270Hz程度のホーンを中音に使い、その下をコーン型のユニットで受け持たせる構成が一般的となっている。

●コーン型ユニットをホーンに取り付けた場合の音圧特性と帯域幅

コーン型ユニットを直接放射型として使用した場合は、1mでの音圧Pc=EρSBL/2πZeMm

同じユニットをホーンに取り付けた場合を計算すると、

・のど部面積S1の指数ホーンの音響インピーダンスは2fc以上で Zm'=ρC/S1

・振動板面積Sのユニットに掛かるホーン機械負荷は Zm=Zm'S2=ρCS2/S1

・振動板がVmで動いた時の音圧はPh=VmρCS/S1・Exp(-mX/2) 但し、m=広がり係数、X=音道距離

・ホーンの断面積はS1Exp(mX)なので、これが2π空間での1m距離と等しくなるのはmX=Ln(2π/S1)

従ってExp(-mX/2)の値はmX=Ln(2π/S1)を代入すると√(S1/2π) となる。

これを音圧の式に代入するとPh=VmρCS/√(2πS1)

・ユニットfoでのVmは抵抗成分だけで計算し、Vm=EBL/Ze(Rm+BL2/Ze+ρCS2/S1)

・これを代入すると、Ph=EρCSBL/(Ze√(2πS1)(Rm+BL2/Ze+ρCS2/S1))

・この値を直接放射型と比較(Ph/Pcを計算)するとEρSBL/Zeの項がなくなり、

Ph/Pc=C/(√(2πS1)*(Rm+BL2/Ze+ρCS2/S1)*2πMm)

ここで変数はホーンののど面積S1だけであり、分母が√S1と1/√S1の項2つなので両者が等しい時にPhは最大となる。

ρCS2/√S1=(Rm+BL2/Ze)√S1 より、S1=ρCS2/(Rm+BL2/Ze) で最大音圧が得られる。(Rm=2πfoMo/Qm)

この条件での音圧は、Phmax=BL/2・sqrt(ρC/(2πZe(Rm+BL2/Ze)))となる。

Rmが十分小さいとして無視すると、BLもZeも消えて Phmax'=√(ρC/8π) の定数となり、この値は106dB SPLである。

つまり、どんなユニットを使っても理想条件ではfoで106dBの能率が得られるはずだが、現実には振動板より大面積のスロートを密に結合させることは出来ないので非力なユニットでは限界がある。

なお、市販ホーンドライバの能率が110dBを超えているのは、指向性が強いために2π空間に広がらず、正面方向に集中する指向性利得の為である。

このホーン最大音圧条件は、駆動側の抵抗とホーンの抵抗が等しい(インピーダンスマッチングされた状態)ので、振動系のQはQo/2となる。再生帯域幅は音圧-3dBポイントで2fo/Qoであり、fo=60Hz, Qo=0.2では600Hzで-3dBポイントとなる。

具体的に、FE208EΣ(fo=42, Qo=0.18, BL=11.4, Mo=13.3g, S=0.02, Rm=0.98)で計算すると、振動板面積の約半分(S1=0.01)で最大能率106dBが得られ、再生帯域幅は2fo/Qo=466Hz(-3dB)となる。低域限界はホーンのカットオフfcで決まる。仮にfc=50Hzとすると、S1=0.01から2π面積に広がるまでの長さはfc=mC/4πよりm=1.83、ホーン長は3.5mが必要である。

十分に開口部が広がる前にホーンを打ち切る(ショートカットホーン)と、出口での逆相反射で特性が大きく暴れ、fcの3~5倍の周波数まで十分な音圧が取れなくなる。低音ホーンで100Hz以下を正しく再生するのは非常に難しいのである。

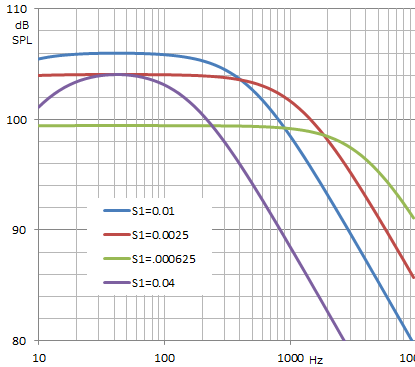

右図にFE208EΣでS1の面積を最適値0.01から4倍、1/4倍、1/16倍に変化した場合の能率と帯域幅の変化の様子を示す。

右図にFE208EΣでS1の面積を最適値0.01から4倍、1/4倍、1/16倍に変化した場合の能率と帯域幅の変化の様子を示す。振動板面積の2倍程度(S1=0.04)では、直接放射型での能率97dBより上がるのは300Hz以下だけで、中域ではロードが掛からない事が分かる。フロントロードホーンではちゃんとホーンロードが掛かっている帯域は極めて狭く、単なる指向性バフルとして作用している事が多い。

(ホーンとしての能率は直接放射型以下でも放射角をバフルで制限する事でコニカルホーンとしての指向性利得により正面音圧を6~10dB上げる効果がある)

さらにスロートを絞って行くとホーンの抵抗成分が支配的となり、foでの能率は低下するが帯域幅は広がってゆく。

振動板が重いと高域で動きにくくなり、Vmが低下を始めるので普通のユニットをホーンに使うと再生帯域がとても狭くなってしまいがちである。

ホーンドライバに使うユニットは振動板サイズをボイスコイル径と同じくらいに小さくして振動系の超軽量化を図る必要がある。

振動板面積が小さくても面積当たりの駆動力(発生圧力)が大きくなるので、スロートを絞れば能率の低下はない。(但し、絞りすぎると高域での2次歪が劣化する)

コンプレッションドライバの場合は、高域でも空気負荷でダンピングが掛かるので振動板自体の高域共振は目立たず、剛性の高い固い材料が適している。エッジ部は長いストロークは要求されないが、非常に大きな圧力が掛かるので剛性の高い”ダイヤモンドエッジ”等が使われる。(ホーンfc以下の帯域外入力に弱いのはその為。)

バックロード用のユニットでは、中域以上は直接放射型として使うので空気制動は期待できない。低域の振幅は小さくて済むので有効ストロークを小さくして磁気回路を1点集中型にし、オーバーダンピングの高能率型が適する。このような設計は通常のバスレフ型に要求される特性とは異なるので、ある意味ニッチな市場である。

ホーンの基本的な理解には、https://www.grc.com/acoustics/an-introduction-to-horn-theory.pdf の解説が分かりやすい。

最も基本的なホーンとして「指数ホーン」があり、理論的にはカットオフ周波数fc以下の周波数では音圧は発生しないとされている。しかし、現実的にはこれは誤りである。

何故なら理論的な無限長ホーンは単位長さあたりの面積増加も無限大になるが、実際には全く囲いのない4π空間の広がりよりも面積増加率を増やすことは出来ず、ある長さで開き角360°のコニカルホーンに移行せざるを得ない為である。つまり、fc以下の周波数でもコニカルホーンとしての音圧は発生する。この音圧レベルは直接放射型と等しい。

もう一つ、良くある誤りとして「波面を平面」と仮定している点がある。

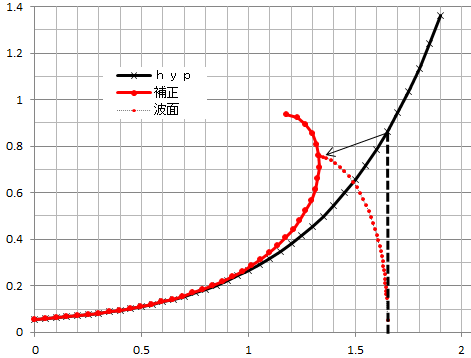

右の図はスロート面積0.01m2、fc=100Hz, T=0.5のハイパボリックホーンの距離に対する音道の広がりを計算したものである。

右の図はスロート面積0.01m2、fc=100Hz, T=0.5のハイパボリックホーンの距離に対する音道の広がりを計算したものである。丸いラッパ形状で計算しており、縦軸はホーンの半径m、横軸はスロートからの距離mである。

黒の曲線は平面波のまま直進すると仮定して面積を計算した場合で、教科書に普通にみられるカーブである。

実際には広がり角が大きくなるとホーン外周部では距離が長くなるので波面は曲がり、平面に対して波面の面積は小さくなる。従って、このカーブは誤っている。

「波面」とは音源からの距離が等しい点の集合体であり、スロート部に糸を付け、ホーン内壁に沿って糸をピンと張ったまま動かすことで作図できる。

図の赤い点線が波面を示しており、赤のカーブは波面の面積がホーンの広がりに合致するように補正したものである。

図から分かるように、波面は球面に近いが、その曲率半径は外周に行くに従って小さくなっている。(つまり、糸がホーン内壁から離れる点がその方向に対する曲率の中心点になる。)

このような補正をした正しいホーンのカーブを「ルクレア(LeCleac'h)・ホーン」と呼ぶ。

開口部壁面の広がり角が90°になる長さは、平面波で計算した時の広がり角45°とほぼ同じであり、これがいわゆる「フルサイズ」のホーンとなる。(平面バフルに取り付ければそのまま開き角180°のコニカルホーンへ接続される。)

さらに広がって、音道が2π空間での1m距離の面積=2πと等しくなる黒のカーブのr=√2=1.41に該当する補正後カーブは、くるりと巻戻って完全にホーン壁面は裏返ってしまう。つまり360°方向の4π空間まで広がる状態であり、これ以上に波面面積を広げることは物理的に不可能である。

3次元の実空間では指数ホーンのこの先はありえず、したがってこの時点でホーンの囲いから解き放たれた開き角360°のコニカルホーン=呼吸球に強制的に接続される。

ルクレアホーンは波面の曲率が変化する為に非常に計算しにくい。簡単にするために波面の曲率を全ての部分で同一で変化しないと仮定したカーブが「トラクトリックス・ホーン」や「スフェリカル・ホーン」である。

トラクトリックスはホーン壁面に対し波面が垂直に接するようにしたものであり、広がり角が80°程度まではトラクトリックスとルクレアホーンは良く近似している。(実質的には指数カーブのルクレアホーン=トラクトリックス)

スフェリカルは実際の波面は無視して広がり角を面積変化に合わせただけなので、現実の波面とはかなりの誤差を生じる。「スフェリカル」と言う名称から”球面波の波面を発生出来る”と誤解しやすいが、本当の球面波を発生させることが出来るのはコニカルホーンだけであり、「計算の都合上、波面の曲率を一律の値に固定した」のがスフェリカル・ホーンなので、球面波を発生するのではない事に注意を要する。

● ホーン開口部の形状と自由空間との結合

フルサイズのホーンで開き角(反対側のホーン壁との角度)が180°まで広げてやれば、開口部の寸法はfcでkrは1を超えるので開口端での反射はかなり小さくなる。(つまり再生帯域内全域で自由空間と抵抗性の結合になる。)

注:krは円周長と波長λとの比であり、kr=2πr/λ=r*2πf/C

これは、指向性で正面から真横(90°)よりさらに外側方向へは音波が届きにくい事を意味する。開口部がkr<2の条件では音波は後ろ方向へも回折するが、それはfc以下なので軸上ですでに音圧は低下してしまっているのである。

それでも、fcでのkr<1ではホーン末端で反射は出るので、上の補正後のカーブ(ルクレアホーン)のように後方へカールさせる形状はfc近くのF特の暴れをさらに低減する効果がある。(平面バフルを補助に使う事も同様の効果)

なお、補正しない「誤った」指数カーブでは、開口寸法がfcでkr=1になる条件で打ち切った時が最も反射が少なくなるとの研究報告がある。

バックロードホーンで良く見られる、開き角が不十分なままホーンを打ち切った場合は「先が広がった音響管」としての動作になり、開口部での反射波の影響を強く受ける。

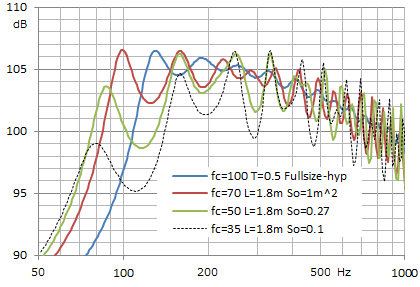

右図にFE208EΣでS1の面積を最適値0.01のままで、1.8m長ホーンのfcを35~100Hzに変化した場合の再生音圧の様子を示す。

fc=100Hzでは1.5mほどで開き角が180°になるのでそのまま平面バフルに接続しており、T=0.5のハイパボリックなのでfcのすぐ上から十分にホーンロードが掛かる。

fc=70Hzではホーン長1.8mで開口面積1.0m2になり、出口は十分広がっているので反射での凸凹はあるが比較的スムーズな特性が得られる。

fc=50Hzではホーン長1.8mでの開口面積は0.27m2で、広がりが不十分なためにホーンfcは下げているにも関わらず90-150Hzの音圧は下がってしまっている。

さらにfc=35Hzに下げると1.8mでは0.1m2にしか広がらないのでさらにホーンロードの掛かりが悪い。

以上より、ホーンのfc近くまでスムーズな特性を得るには、

1、開口面積を出来るだけ大きく取り、fcでkr=1になるようにする

2、ホーン末端処理は平面バフルに接続するか、後方へカールさせると反射が少ない

つまり、開口面積を確保しないまま徒にfcを低くしても開口端反射で特性が乱れるばかりで再生帯域は伸ばせない。

円形指数ホーンの指向性(シミュレーションで解析)

平面振動板との比較

開き角90°で打ち切った場合

ラジアルホーンの指向性

コニカルホーンとの組み合わせ

スピーカーの理論・設計に戻る AudioのTOPに戻る