-- 目次 --

1、完全な平面波の場合

2、不完全な平面波(球面波の一部)

3、呼吸球の振幅特性(音響変圧器としての動作)

4、空気が非圧縮性を示す条件(近接特性)

5、呼吸球の中心で何が起こるか

空気中を伝わる音波の最も基本的な性質についての基礎知識です。

専門書を見ると、理論的な数式ばかりでそれで計算した結果どうなるかの解が示されていないので、自分が使うのに便利なように「実用的な結果」をメインにまとめてみました。

【 kaに付いての説明 】

音響工学では非常によく出てくる指標で、概念的には「慣性閉じ込めが有効になる条件」と捉えると理解しやすい。

空気は音速で圧力が伝わるので、自由空間では狭い範囲で空気を動かしても周囲へ流動して空振りとなり、圧力は少ししか発生しない。 周波数が高くなると空気質量の慣性で急には動きにくくなり、慣性閉じ込め効果で圧縮効率が改善される。

この効果が現れ始める条件がkaであり、ka=a・2πf/C =2πa/λで定義される。(π=円周率)

半径aの円周が2πaなので、kaとは円周長と音の波長λとの比である、とも言える。

具体的には、音源中心からka>1以上離れた場所では空気は圧縮できる疎密波として動き、ka<1の近距離内では空気は非圧縮性で流動する。つまり同じ体積を保ったまま動かされる。

振動板の半径はaと表わされるが、音源中心からの距離や半径をrと書くこともあるので、kaと同じ定義でkrと表記する場合もある。(どちらも同じ意味)

1、完全な平面波の場合

理論的な平面波は、3次元空間を1次元方向のみに進行する物で現実には存在しない。但し、平面波に近い状態は次で検討するように普通にあるので、その実態を把握する事は必要。

平面波に於いて重要なのは、その特性インピーダンスZaが Za=ρC になることである。

完全な平面波では純粋な抵抗性となり、その値は周波数特性を持たない。つまり、無限大の平面振動板ならDC再生が可能である。

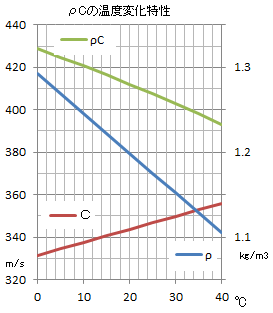

特性インピーダンス等の定数は温度変化があり、

右図に各定数の0~40℃温度特性を示す。

ρ= 空気密度 kg/m3:1.293-0.0047T

C= 音速 m/s : 331.5+0.61T

ρC= 428 Pas/m (0℃, 1014hPa)

正確には気圧でも変化するが、1気圧で

音速Cは20℃時に 344 m/s、

空気密度ρは20℃時に 1.2kg/m3、

ρCの値は22℃時に 410 Pas/m となる。

平面波の音圧ピークが1Paとすると、

1m2の面積では1Nの力が必要であり、

運動速度と音響パワーは共に1/410となる。

音圧レベルの0dBSPL=20μPa(peak)なので、1Pa=94dBSPLに相当する。

1W/m2の音響パワーには√410=20.25Paが必要で、これは音圧で120dBSPLとなる。

(ちなみに、1気圧は0.1MPaなので194dBSPL)

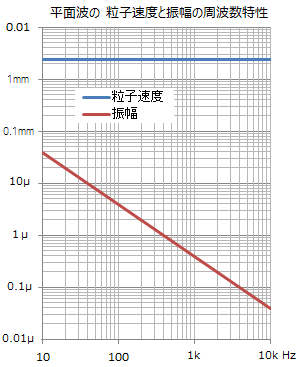

右に音圧94dB時の粒子速度と最大振幅

右に音圧94dB時の粒子速度と最大振幅(共に0-peak値)の周波数特性を示す。

音圧1Paでは速度は1/410 m/sで一定、

振幅は速度をω=2πfで割った値になり、

低域で増大する。

音圧は粒子速度と一致し、振幅ピーク位置では速度ゼロなので音圧も0、振幅中心(変位量0)で速度最大になり音圧瞬時値もピークとなる。

完全な平面波は低域でもきわめて振幅が小さく、しかもどこまで離れても音圧が全く減衰しない特性を持つ。

拡散しないので距離減衰が存在しないのである。

【 音響パワーとSPKの能率の関係 】

無指向性のSPKで、無限平面バフルから半球面に均等に音波を放射する場合、1m距離での半球面の面積は2πあるので1Wの場合は面積当たりのパワー密度は1/2πとなる。

1W/m2の音圧は120dBSPLなので、1/2πパワーでは音圧は√(1/2π)=-8dBの112dBSPLである。

つまり、能率100%の理想SPKなら1W入力で1m距離で112dBの音圧になる。

この値は半球面に均一に音波を放射する場合であるが、コーン型の場合は裏面にも同じ音波を放射するので2倍のパワーが必要となり、能率は109dB/Wが理論最大となる。

ホーン型の場合はホーンとのマッチングで6dB低下するので106dB/Wが理論最大だが、指向性利得があるので正面音圧は112dB/Wを超える場合もある。

2、不完全な平面波(球面波の一部)

「不完全」の意味する所は、局在的(狭い範囲)では平面波としての挙動を示すが、広い範囲で見ると距離減衰を示す、球面波の一部の性質を持つ場合である。

自然界では音源近傍の領域を除けば、ほとんどがこれに該当する。

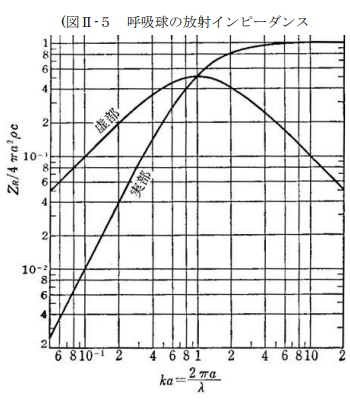

次の図は、呼吸球の放射インピーダンスを下記より引用したものである。

http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/9522soundimpedance.pdf

球面波と同じ呼吸球のインピーダンスを見ると分かるように、音源からの距離が音波の1/2波長と等しい条件λ=2a (ka=3.14) 以上では音響インピーダンスはほぼ実部のみとなり、平面波に近い値となる。

虚部が実部の1/10以下となるのはka>10条件である。

音響インピーダンスの観点ではka>10で平面波と同じと見なせるが、球面波なので距離減衰が発生する点が異なる。

音源からの距離が2倍になると音圧も1/2になってしまうのである。

ka>10で、音源からの距離変化が10%以内の範囲内だけに限定すれば平面波と見なしても問題ないが、周波数が低くなるとka>10条件を満たさなくなる事が多いので、その場合は球面波として扱わなければならない。

3、呼吸球の振幅特性(音響変圧器としての動作)

球面波の振幅特性は同じ半径の呼吸球と等しく、その動作はka<1の近傍とka>1の遠距離では異なる性質を示す。

・ka>1 遠距離の場合

音響インピーダンスの実部は平面波と同じなので同じ音圧なら振動速度も同じ。

音圧の値は音源距離に反比例する。

・ka<1 近傍の場合

音響インピーダンスの実部はkaの二乗に比例、同じ距離なら周波数の二乗に比例する。

音圧の値(実部の√)は、遠距離と同じく音源距離に反比例する。

つまり、ka<1の音源中心付近では周波数が低くなると音響インピーダンスの実部が減るので、音圧を一定値に保つには速度を周波数に反比例させなければならない。

そして、距離によってka=1の境界周波数が変わるので、速度が増大し始める周波数も音源中心からの距離に依存する。

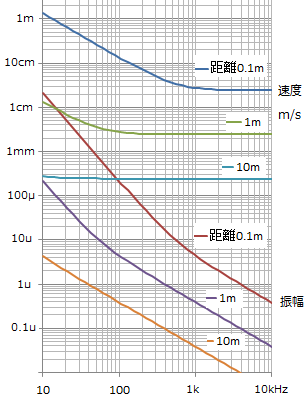

この様子を表わしたのが右のグラフである。

1m距離で音圧1Pa(94dBSPL)の時の、0.1m,

1m, 10m地点での空気の速度(m/s)と振幅

(共に0-peak値)の周波数特性を計算している。

10m距離ではほぼ平面波だが、10cm距離まで近付くと低域で急激に速度・振幅が増大する。

半径10cmではka=1となる周波数は約550Hzなので、500Hz以下では周波数の二乗で振幅が増える。

直径20cmの呼吸球で10Hzで1m距離に100dBの音圧を発生させるには、2Paなのでグラフの2倍:4cmが0-peakとなり、20cmピストン円板では半球面の1/2面積なので倍、p-pの値ではさらに倍の16cmもの振動板ストロークが必要である。

同じ計算で、直径2cmの平面振動板で1kHz, 100dBSPLでは1.6mm(p-p)の振幅となる。

小口径のTWで許容振幅1mmの場合、3kHzでは114dB、2kHzでは108dB音圧が振幅限界となるので、不用意にクロスオーバーを下げるのは耐入力の大幅な低下を招く。

以上は低域の振幅増大に付いて着目したが、逆にka>1の遠距離での振幅特性を見ると、興味深い事実が判明する。

グラフの1kHzを見ると、距離が10倍離れる毎に振幅は1/10になっている。これは音響インピーダンスが一定なので振幅も音圧と比例するためである。(エネルギー密度は音圧の二乗なので、全面積の合計はエネルギー保存則が成り立つ)

これを振動板が動かす空気の容積として捉えると、10倍の大きさの球の表面積は100倍なので、距離に比例して同時に動く体積流の容積が増加している事が分かる。要するに、10cm距離の振動板が1cm動いた時は1m離れた場所では10cmの振動板100個が0.1cm動くのと等価である。

この様子はトランスの巻線比で2次電圧を1/10に落とすと電流が10倍に増えるのと似ている。つまり「音響変圧器」として動作している。

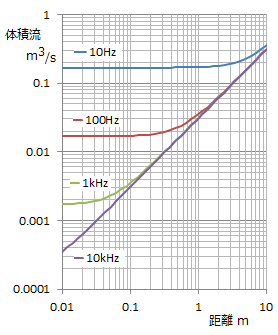

上のグラフを振動板が動かす空気の体積流量として書き直したのが、右のグラフである。

縦軸は球の全表面で動く空気の総流量(m3/s)、横軸は中心からの距離で、1mで1Pa音圧時の流量を周波数ごとにプロットしている。

周波数が10kHzと高い時はkaが大きいので、流量(時間あたりに動かす空気の容積)が距離に比例する傾向が10cm距離でも継続している。

周波数が10Hzと低い時は半径5m以下で近接特性となり、流量合計は距離に拠らず一定値となる。

10kHzで1m距離に同じ音圧を発生させるのに、半径1cmの振動板は10cmの場合と比べて面積は1/100だが流量は1/10で良いので振幅は10倍で済む。

つまり、同心円で膨張する過程に於いて空気がコニカルホーンとして働き、1cm→10cmでは面積比の√で振動板実効面積が√100=10倍に広がったのと同じ作用を持つ。

この働きはka<1の低周波では無効なので、振動板半径が1/10だと同じ音圧を出すのに必要な振幅は100倍必要なままである。ka>1でないと空気の圧縮膨張による変圧器は働かない。

【 呼吸球SPKの難しさ 】

ビクターでかつて呼吸球SPKを開発していたことがあった。非常に評判は良かったのだが、実用化には至らなかった。その原因の一つに呼吸球の振幅特性の性質がある。

上の図のように、直径10cm程度でも1kHz以上ではka>1の領域に入り、周波数が上がっても同じ音圧を出すのに必要な流量が減らなくなる。コーン型のドライバを使用していると振動系の重さで高域では速度が減少する(同じGを掛けても速度が上がらない)ので、高域の音圧もka=1を超えた所からどんどん低下してしまう。(普通のSPKだと指向性利得でGが同じなら軸上特性はフラットになるが、呼吸球ではエネルギー特性がそのまま出てしまう)

周波数特性を補正する為に高域をブーストする必要があるが、10kHz以上では20dBを超える補正(パワーで100倍)が必要となってしまい、アンプやボイスコイルが持たないのである。

高域まで実用的な音量を確保するには、振動板の軽量化と駆動力BL強化で高域レスポンスを改良し、さらには多数のユニット(サッカーボールの面構成)で1個当たりのパワー負担を軽減する必要がある。夢はあるが非常に高価になるのは間違いない。

大型のコンプレッションドライバのカバーを開けて、背中から直接ドーム型SPKとして音を放射する使い方も同様の問題があり、能率が20dBほど低下するうえに高域レスポンスの低下も激しい。

アンプのパワーで補正すると内部音圧が上がりすぎて2次歪も増大し、過酷な条件となる。

4、空気が非圧縮性を示す条件(近接特性)

上の体積流のグラフが分かりやすいが、ka<1条件では音波が中心から外へ拡散して行く過程に於いて、圧縮膨張せずに同じ体積を保ったまま動く。この事を「空気が非圧縮性を示す」と表現する。

中心に近付くと面積は半径の二乗で減るので、速度は二乗で増える。

その範囲は音波の波長に比例し、波長のほぼ1/6倍以内と考えて良い。20Hzならλ=17mなので中心から2.8mの範囲内が該当する。

逆の言い方をすると、この範囲内なら音源が複数あっても反射があっても全部ひっくるめて1つの音源と見なすことが出来る。音波からすると小さすぎて「見えない」のである。

物体の大きさがλ/3程度まで大きくなると、音波にとって十分見える大きさになるのでそれぞれの位相差による影響を個別に評価する必要が出てくる。

コーン紙の凹みやバフルの形状効果など、λ/6が音源距離の影響を無視できるかどうかを判断する目安になる。

5、呼吸球の中心で何が起こるか

数学的には中心は特異点となり、音圧無限大で音波は行き場所を失う。

実際にはここで核融合は発生せず、何事もないように中心から反射されて帰ってくる。

音響管の狭まった先(逆ホーンなど)を閉じても同様の事が起こるので、ちゃんと整理したい。

まず、ka>1の範囲では音波は普通にそのまま進み、焦点へ向かって収束する。

そして、空気が非圧縮性を示す半径λ/6の範囲にまで集まると、音波はそれ以上収束できなくなる。非圧縮性の壁に阻まれるのである。

結局、圧縮されないのを無理に圧縮しようとしてはね返され、半径λ/6の音源から再放射される。

集中するまでの音響インテンシティのベクトルは保存されるので、中心部を見なければ単に中心点を素通りして通り過ぎただけに見えるであろう。

TQWT型エンクロージャでテーパー部の最後が閉管になっている時も同様で、半径λ/6の範囲にまで進行した音波はそこで反射する。

終端からλ/6の範囲に吸音材を置いても効果はない。λ/4付近に配置するのが有効である。

SPKの目次に戻る AudioのTOPに戻る