ここでは、マイクの動作原理を一通りまとめてから、等価回路を使ってその特性を解析します。

-- 目次 --

1、発電原理による動作の違い

2、圧力型、音圧傾度型(速度型)の動作形式の違い

3、等価回路による動作解析(静電型の場合)

・全指向性

・両指向性(音圧傾度型)

・単一指向性

4、指向性マイクの近接効果

5、等価回路による動作解析(動電型の場合)

・両指向性(音圧傾度型)

・全指向性

・単一指向性

・ボーカルマイクの近接効果

1、発電原理による動作の違い

・静電型: 振動板の偏移の絶対値が出力電圧になる。

・動電型: 振動板の移動速度が出力電圧になる。

発電機構が違うので、両者の振動板周囲の設計は全く異なる。

静電型では振動板の後ろを小容積で密閉して音圧に比例した偏移を生じさせるようにするとフラットな特性が得られるが、動電型では振動板の前後を開放して空気の振動速度そのものを検出させる(リボン型)か、前後の圧力差を振動板の重さで積分させてフラットにする(可動コイル型)手法が取られる。

動電型では振動板の速度が出力になるので発電機構は速度型だが、この言葉は次の音波に対する検出方式と混同しやすいので注意すること。(リボンマイクでも圧力型の全指向マイクは作れる)

2、圧力型、音圧傾度型(速度型)の動作形式の違い

・圧力型: 音圧のみを検出する方式。必然的に全指向性となる。(今は無指向性とは言わない)

・音圧傾度型:空気の速度または進行方向に対する音圧の変化量(音圧傾度)を検出する方式。この値はベクトル量なので指向性が発生する。真横は出力ゼロ、真後ろは位相が反転するので指向性は8の字型になる。

両方の出力を加算すると、真後ろからの音は1-1=0、前方は1+1=2になるので単一指向性が出来上がる。実際のマイクカプセルでは圧力型マイクの振動板後方へ遅れた音圧を少しだけ導入することで両者の中間的な特性を実現させている。

音圧傾度型では、進行距離当たりの圧力差は周波数に比例するので、フラットな特性を得るには低周波ほど感度を上昇させるメカニズムが必要である。

静電型では抵抗制御時に振幅が1/fに比例することでその作用をさせ、可動コイル型では振動板の重さで振幅が1/fになるようにしている。(リボン型では空気の重さそのものが1/f変換に作用)

3、等価回路による動作解析(静電型の場合)

・全指向性

まずは最もシンプルな圧力型(全指向性)の場合。

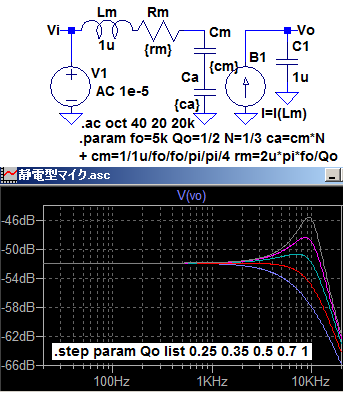

等価回路のLmは振動板質量、Cmは振動板のコンプライアンス(バネ定数)、Rmは振動板前後の空気抵抗成分によるロス、Caは振動板後方の気室の等価コンプライアンスである。

等価回路のLmは振動板質量、Cmは振動板のコンプライアンス(バネ定数)、Rmは振動板前後の空気抵抗成分によるロス、Caは振動板後方の気室の等価コンプライアンスである。機械系の単位でまとめると、印加音圧Pに振動板面積Saを掛けた値:PSaの力が振動板に加わる。

その力はCmとCaの2つのバネ定数で支えられ、振動板の偏移量は速度(=電流)の積分値で与えられるのでB1で振動板速度を検出してC1電圧で換算できる。

小型のカプセルで有効振動面積を0.1cm2 =1e-5m2として音圧94dB=1Paを与えた時をシミュレーションした。振動板質量を1mg=1μkg、振動板単体の共振周波数foを5kHz、Caの値はCmの1/3として出力の周波数特性を計算したのが上の図である。

抵抗分による共振周波数でのQoを0.25~1.0に変化させている。

図から分かるように、気室容量を含めたQの値が0.7の時が高域が最も平坦になる。(Cm/Ca=3なのでfo, Qo共に元の値の2倍になる)原理的にはDC近くまでフラットなのが特徴。

Voの値は、C1=1μFなので振幅特性(μm)を示している。通常の音圧では振動板振幅は数nmの単位である事が分かる。

振動板前面の容積が十分小さければ外部へ露出する通路は1mm以下の小さな穴でも十分。前面空間の共振周波数が帯域外なら、静電型では流量は必要ないのである。

後部気室の容積を変化した場合が次の図で、下からCm/Ca=4, 2, 1, 0.5 の順。

後部気室の容積を変化した場合が次の図で、下からCm/Ca=4, 2, 1, 0.5 の順。感度は容積を増やすほど良いが、その分帯域は狭くなる。容積を減らして共振周波数を上げると感度の低下と高域ピークが上昇する。(この変化は振動板の張力で単体でのfoを変化させた時も同様である。)

下の図はCm/Ca=1に容積を増やし、Qo=1の状態から振動板質量Lmを元の2倍から1/4まで変化させた場合。

軽いほど高域が伸び、必要な制動抵抗も少なくて済む事が分かる。

つまり、静電型マイクの性能を上げるには軽いフィルムが必要である。

フィルムを薄くし過ぎると強度が低下して単体のfoが下がるが、気室の容積で調整すれば必要な値は確保できる。

なお、振動板には電荷を与える為に静電吸引力が働く。あまり緩くすると固定極に吸着されてしまう事故が発生するので、それに耐える最低限の張力は必要。

以上のように、圧力型静電マイクでは振動板後方の気室容積を適切に設定することが重要である。

固定極と振動板の距離は感度を高めるために0.1mm程度に狭くするので、そのままでは気室容積が取れない。

大型の振動板では固定極に多数の小さな穴を空けるが、小型のカプセルでは振動板の外周部の固定極を削って容積を作る構造が簡便である。外周部は振動板が固定されているので感度に寄与せず、逆に無駄な固定静電容量が感度を低下させるので、この部分の固定極はなくても問題ないのである。

制動抵抗は外周部から狭い隙間を通って中心部へ向かう空気の粘性抵抗を利用する。

・両指向性(音圧傾度型)

振動板後方も露出させると音圧傾度型になるが、全指向性と同じ設計のカプセルでは周波数に比例する前後の圧力差がそのまま出力されるので、出力の周波数特性がフラットにならない。(fo以下では6dB/oct.で低下、fo以上も6dB/oct.で低下)

帯域内をフラットにするには、

・foを帯域内の中心まで下げる

・制動抵抗を極端に大きくしてfoのピークを完全に潰す

の2点の変更が必要で、foを下げるにはフィルムの張力を落とさねばならず、吸着防止との兼ね合いで低域限界は低く取れない。(フカレに弱くなる)

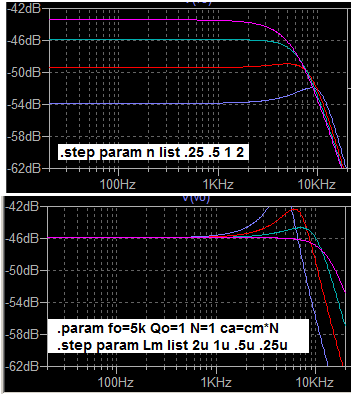

等価回路で動作を表現すると図のようになり、制動抵抗が大きいほど帯域は広くなるが、その分感度は低下する。

T1が距離差による遅延時間を決める遅延素子で、約3.5mmに相当する10μsに設定している。この遅延が大きくなりすぎると位相が回るので高域のレベル低下が現れる。位相差を10kHzで90°に抑えるには距離差はλ/4=8.5mm以下でなければならない。

小さすぎても感度が低下するので、通常は5~10mmに設定し、大型の振動板なら外形から中心までの距離でこの値となってしまうので前後距離は必要ない場合もある。

音圧傾度型の動作は、振動板の前と後ろの音圧Vf, Vrを振動板等価回路LmCmRmの両端に与えることで表現している。バックキャビティがないので音圧型の時のCaの素子は削除し、出力は振動板の偏移量に比例するので、圧力型と同じ回路で検出する。

振動板質量は前と同じ1mgに設定し、張力を1/25にまで減らしてfo=1kHzに落としている。

それでも低域限界を50Hzまで確保するには非常に大きな制動抵抗が必要で、感度もかなり落ちてしまう。

静電型では、このように低域限界が高くなるので両指向性のままで使われる事はほとんどない。次で説明する単一指向性での用途がメインである。

・単一指向性

単一指向性を実現するには、両指向性の等価回路に圧力型のバックキャビティを復活させ、裏面への音圧を直接印加せずに抵抗を通じて接続すればよい。振動系のfoが高いと低域の指向性が付かないので、マイクカプセルの基本設計は両指向性に準じてfoを再生帯域の中央へ設定する。

但し、指向性を切り替えた時の特性の変化を出来るだけ小さくする為に、キャビティの容積比など各定数を注意深く設定する必要がある。

設計の指針としては、

・全指向性時の感度はキャビティ容積に依存する

・両指向性時の感度は制動抵抗に依存する

・全指向性時の高域肩特性はQ=0.7程度が良い

以上の制限から、全指向性と両指向性時の感度が等しく、しかも全指向性時のQ=0.7程度を満足する組合せを選び、裏面に通じる通気孔の抵抗値を振動板制動抵抗と同じ値とすれば良い。

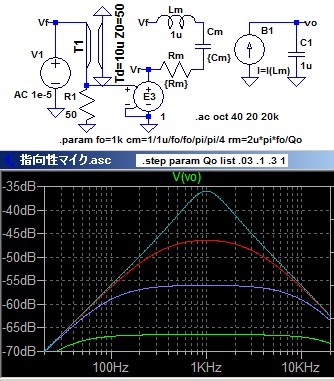

この条件で設計したのが右図。

この条件で設計したのが右図。振動板質量1mgとfo=1kHzの設定はそのままだが、両指向性時の感度を上げるために遅延時間を15μsと増やし、Cm/Ca=200、Qo=0.0535と設定することで指向性を切り替えた時の感度変化をなくしている。

グラフのカーブは赤が裏へ通ずる通気孔を塞いだ場合、緑は完全に解放した場合、紫は適切な制動抵抗で繋げた場合の、真後ろからの音波に対する出力の周波数特性を示す。(音圧入力のVfとVrを入れ替えている)

単一指向性として1kHzで60dBもの減衰が得られているが、この値はLb=0.9Lmとして通気孔に質量成分を持たせた時で、これがないと1kHzでの減衰量は30dB程度になる。

正面特性は全指向性と両指向性時の合算なので、低域の低下量は両指向性時の半分(-3dBカットオフが50Hz→25Hz)に改善される。

なお、通気孔の抵抗値を調節することで全指向性時との感度誤差を打ち消せるが、あまり差があると指向性を切り替えた時に音量が違ってしまう。

4、指向性マイクの近接効果

以上の解析は、音源が十分離れた位置にある場合(平面波)であった。

音源が近付いて波長λに対しλ/6以内に入ると平面波とは見なせなくなり、特性が変わる。

これを「近接効果」と呼ぶが、これも等価回路を使って解析することが出来る。

(近接効果の詳細は、呼吸球の振幅特性 を参照)

概念的には空気の "速度" が低域で急激に上昇すると見て良いが、これまでの解析では音圧(又は音圧傾度)を使っているのでそれをそのまま適用する。

つまり、近距離では距離差による音圧低下Px=Po/x(xは距離)が激しくなるので、音圧傾度に時間差だけではなくレベル差も与えてやれば良い。不思議な事に、これでちゃんと計算できるのである。

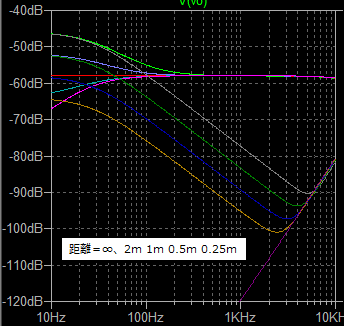

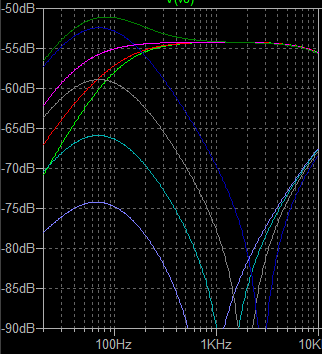

上で計算した回路で、裏面への音圧Vrを発生させるE3の係数を変化させて距離減衰を与える。

上で計算した回路で、裏面への音圧Vrを発生させるE3の係数を変化させて距離減衰を与える。距離が1mなら、前後の距離差は5mmなので1/1.005=0.995となる。同様に距離が2m, 0.5m, 0.25m, ∞の場合で正面特性と真後ろの特性を計算したのが右のグラフ。

背面特性は、距離差で打消し漏れが出るので近いほど低域の漏れ量が増加する。2m離れても、背面特性の低域での劣化は顕著である。

正面特性は、距離1mで近接効果と両指向性の低域減衰が打ち消し合って完全にフラットになる。

それ以上の距離では低域が低下し、1mより近付くと比例して低域の盛り上がりが発生する。

完全にフラットになる距離は、振動板前後の距離差にバックキャビティのCm/Ca比を掛けた値に一致する。つまり、単一指向性マイクは設計で決まった最適な使用距離が存在する。

この値はマイクによって異なるので、「最適使用距離」としてカタログに記載してほしい項目である。 非常に接近した位置で使うように設計された "接話型" マイクでは、3cmとか最適距離が指示されている。

5、等価回路による動作解析(動電型の場合)

・両指向性(音圧傾度型)

動電型(ダイナミックマイク)では、音圧傾度型の動作形式が基本となる。

空気の動く速度に追従していると思いがちだが、空気速度が駆動力だと、感度が前後距離差に比例する現象が説明できない。あくまで圧力の差が振動板を動かしているのである。

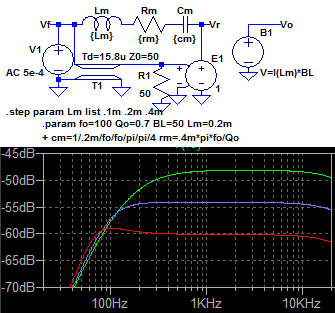

等価回路で表現すると、LmRmCmは前後の音響抵抗含む振動板部分、T1は振動板後部の距離差による遅延素子(5.4mm距離の値を設定)であり、距離差で発生した音圧の差分(音圧傾度)が振動板の駆動力となる。

機械系の単位でMKSに準ずると、振動板口径を1inchとして面積5cm^2で前面の音圧は1Pa時に5e-4N、コイルも含めた振動板質量を0.2gとしてLm=2e-4kg、振動板単体のfoを100Hz、Qo=0.7としてその他の定数を計算で求めている。

代表的なマイクの感度が-54dB/Pa程度なので、その値になるように電気出力への変換係数BL=50と設定し、振動板質量を基準の0.2gに対し半分~2倍に変化させた時の周波数特性が右図である。

緑色がLm=0.1g時で、感度は質量が軽いほど高くなる。振動板面積をSとすると、感度はVo/P=Td*S*BL/Lm の値に比例し、Tdの値にも依存するのが特徴である。

低域限界はfoで決まり、その肩特性はQoに依存する。低域まで出力するにはfoを100Hz程度まで下げねばならず、振動板は非常に緩く保持しなければならない。軽い振動板でfoを下げるので制動抵抗Rmは非常に小さく、前面の保護メッシュ程度で足りる場合が多い。

振動系での高域限界はなく、原理的には振動板自身が一体で動く限界までフラットだが、遅延Tdの位相回転で1/Tdの周波数に干渉によるディップが発生し、その半分の周波数で-3dBなので20kHzでは若干高域低下が始まっている。

リボン型以外で両指向性にする事はあまりないが、単一指向性にする場合に音圧傾度型での特性がベースになるので、しっかりfoを下げた状態で特性を作り込んでおくのは重要である。

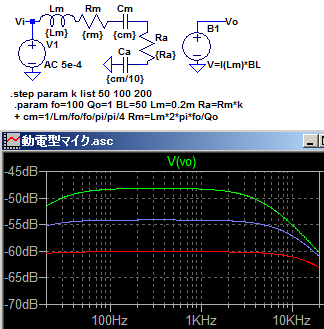

・全指向性(圧力型)

動電型で圧力型の動作をさせるには振動板後部への音波を遮断すれば良いが、単に後ろをキャビティで囲っただけではfoを中心として低域・高域共に-6dB/oct.で低下する山形になってしまう。

山を平坦にするために、制動抵抗を非常に強く掛けてfoの山を完全に潰す方法が取られる。

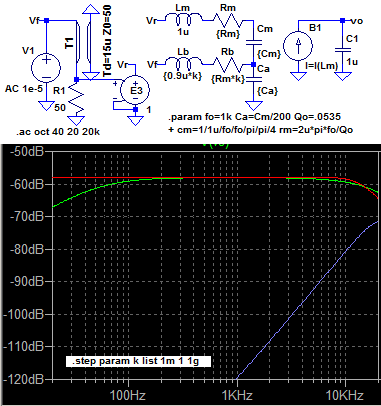

等価回路で表現したのが右の図で、同じマイクユニットの後方にRa, Caを接続する。(遅延素子T1は削除)

等価回路で表現したのが右の図で、同じマイクユニットの後方にRa, Caを接続する。(遅延素子T1は削除)元の制動抵抗Rmの100倍を中心に50~200倍に変化した時の特性が右のグラフ。

付加した音響抵抗Raが特性を決め、Ra/Rm=100でfoの100倍(10kHz)まで帯域が伸びる。この値が大きいほど帯域は広がるが、その分感度は低下してしまう。

感度はVo/P=S*BL/Ra の値に比例し、Td、Lmの値に依存しない。

振動板質量Lmは高域限界に影響し、軽いほど良い。低域限界はバックキャビティCaに依存するが、元のCmが非常に大きいために小容積ではfoが上がりすぎるので、マイク内部に入る範囲で大きく取る必要がある。

静電型の場合は振動板がほとんど動かないのでわずか数mmの奥行で良いが、動電型では振動板のストロークが大きいのでバックキャビティも容積がたくさん必要。

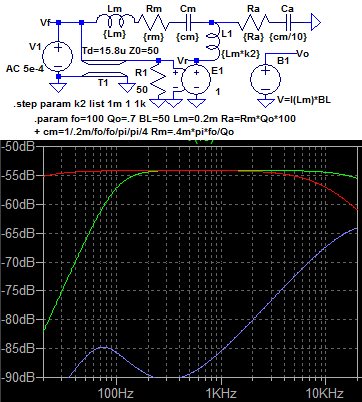

・単一指向性

単一指向性を得るには、音圧傾度型と圧力型の感度を同じ値になるようにした上で、振動板後部にTd遅れた音波を導入すれば良い。

静電型の場合は抵抗成分を振動部と同じ値にして挿入するが、動電型の場合には質量成分を振動部と同じ値にすることでちょうど背面音圧の打ち消し条件が成立する。

等価回路で表現したのが右の図で、振動板後方に遅延素子T1からの音圧をL1を通じて接続する。それ以外の設計条件はそれぞれ両指向性、全指向性と同一である。

等価回路で表現したのが右の図で、振動板後方に遅延素子T1からの音圧をL1を通じて接続する。それ以外の設計条件はそれぞれ両指向性、全指向性と同一である。グラフはL1の値で遮断(赤の全指向性)、短絡(緑の両指向性)、Lmと等しい(紫の単一指向性)に切り替えた時の背面からの周波数特性を計算している。

単一指向性時に100Hz付近で漏れが増えているが、これはL1の抵抗成分がRm/10あると想定したためである。実際にも外部に通ずる音響管の抵抗成分はゼロに出来ないのでこの程度は残る。

ここでは振動系のQo=0.7としたので両指向性時の低域肩特性が最大平坦になっているが、次で検討するように単一指向性で近接作用による低域上昇が発生した時に素直な特性になるよう、Qoは0.5以下が望ましい。

動電型のマイク(特にコイルを巻いたダイナミック型)は、静電型のような振動板の吸着事故がないので振動板のストロークが大きく取れ、非常に堅牢である。リボン型のようなリボンの伸びの心配もないので取り扱いの粗い用途に適する。

・ボーカルマイクの近接効果

ダイナミックマイクはボーカル用として良く使われるが、口元に近い非常な近接音場なので、近接効果による低域特性の変化に注意が必要である。

図は上で設計した定数からQo=0.35に変更したマイクの正面特性と背面特性を、音源からの距離1m, 50cm, 25cm, 12.5cmの4段階で計算したものである。

Qoを半分に落としたので遠距離での低域特性は早く落ち始めているが、25cmまで近付くと近接効果による低域上昇と打ち消し合ってちょうどフラットな特性が得られる。(Qo=0.7のままだと100Hzに不自然なピークが発生する)

振動板直前の保護メッシュを密にして制動抵抗を大きくすると、Qoがさらに下がって落ち始める周波数も高くなり、近接効果でフラットになる最適距離も短くなる。

つまり、簡単に音源との最適距離を変更することが可能。

指向性マイクはマイクカプセルの真横から音圧を取り入れる穴を空けて指向性を作っているので、マイクを持つ時にカプセル部分の横を指で塞いでしまうと不具合を生じる。保護グリルで周囲の空間が塞がれない様に確保はされているが、ハウリングの元になるのであまり上まで包むようには持たない方が良い。

SPKの目次に戻る AudioのTOPに戻る