11、各種CR発振器の発生ノイズレベル比較

CR発振器では使用するR(抵抗)の発生する熱雑音が残留ノイズとして出力に出てしまうので、達成できるS/Nの値には限界があります。(※歪率で0.001%程度までの用途なら問題とならない。120dBを超えるDレンジを得る場合に熱雑音が大きな影響を持つ。)

どの方式に於いても、抵抗値を下げれば熱雑音は√の係数で下げられますが、同じ出力電圧を得るのに抵抗値が低すぎると回路に大電流が流れて抵抗の熱歪や大きな容量を必要とするCの電流歪によって高調波歪が劣化します。

(小さな電圧で発振させて後で増幅するのでは、後段ゲインの二乗でノイズ電力が増えて結局は低雑音にならない)

CR発振器には様々な方式がありますが、ここでは条件を揃えるために、CR時定数は基本1kΩ/0.159uF(fosc=1kHz)、10V出力時の抵抗の損失は最大0.1Wとします。

各方式での定数最適化後の残留ノイズ試算値を下の表に示しますが、最も優れているのは状態変数型(ステートバリアブル)となります。

【出力残留ノイズの比較表】

| 方式 | 出力ノイズ | 時定数R | 時定数C | 帰還抵抗 |

| 状態変数型 | 204nV | 1k x2 | 0.159uFx2 | 1k x2 |

| ツインT型 | 357nV | 1kx2+500 | 0.159uFx2+0.318uF | - |

| ザルツァ型 | 403nV | 2k +125 | 0.318uFx2 | 800+100Ω |

| ターマン型(ウイーンブリッジ)2アンプ式 | 466nV | 1k +500 | 0.159uF+0.318uF | 1k +1kΩ |

| 移相(APF2段)型 | 708nV | 500 x2 | 0.318uFx2 | 500x4+1kx2 |

条件:出力ノイズは、fosc=1kHz (10kBW) で、2次HPF型の歪率計で1.5kHz以下のノイズカット時。

CR時定数は基本1kΩ、使用アンプの雑音は1nV/√Hz。

電流が過大になる場合は抵抗1本に0.1Wで設定値を制限。

● 状態変数型(ステートバリアブル) の解析

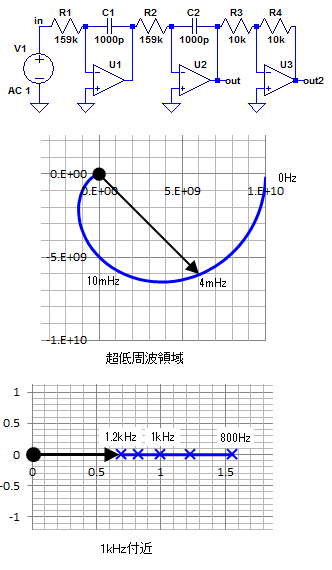

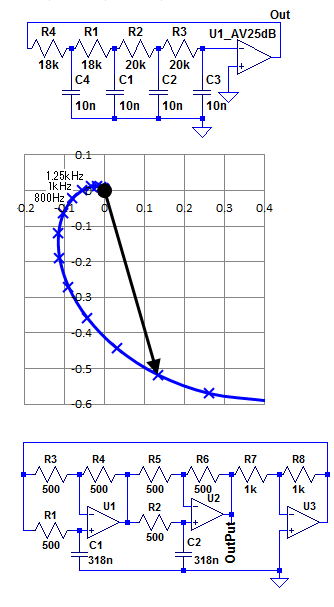

・ベクトル軌跡と発振条件

右図のように、反転型の積分回路を2段つなげ、さらに反転した出力(out2)を元の入力(in)に返すのが状態変数型の基本回路。(図では一巡特性を見るためにループを開いている)

U2のout出力の超低周波領域のベクトル図が右のグラフで、DC応答は0Hzのポイントであり、2段反転しているので位相は正(グラフの原点●からX軸の右側)で、ゲインはU1, U2共に100dBとしているのでDCでは10の10乗(1e+10)のゲイン。

積分時定数を1kHzでゲイン1(159kΩ+1000pF)としているので、1kHzの1/100000 =10mHzでそれぞれの積分回路はゲインが-3dB、位相が45°遅れ、2段重ねたout点では合計でゲイン-6dB、位相は90°遅れる。(グラフの10mHzのポイント)

さらに周波数が上がると、位相遅れは90+90 =180°に収束し、ゲインは周波数の2乗に反比例して低下して行く。(グラフの原点に左側から接近している部分)

U3の反転回路の出力(out2)の1kHz付近のベクトル図が下側のグラフ。さらに180°位相を反転しているのでベクトル軌跡は正側から原点に接近する。

1kHzでちょうど1のゲインとなり、この周波数が系を閉ループにした時の固有振動数になる。

U3の反転回路の入力にU1出力(位相が90°ずれている)をMixすることでベクトルの(1,0)を通過するポイントにY方向の成分を付加することが出来る。

グラフのY成分が+では減衰振動、-では振幅増加(発振が成長)となるため、可変抵抗回路でMix量を変化させれば発振勢力を一定に制御できる。

C1, C2が理想の素子(損失ゼロ)であればU1, U2のNFB前のゲイン不足の影響のみを補正すれば良いが、Cにわずかな損失角(Tan⊿)があるとその分ベクトル軌跡は(1,0)点からずれるので、発振制御はその分も考慮しなくてはならない。

・素子への印加電圧

状態変数型では、3つのアンプの出力は全てVoutと同振幅であり、各CR素子に印加される電圧も全てVoutと等しくなる。Vo=10Vrmsとした場合は、抵抗の損失を0.1WまでとするとR=1kΩとなり、fosc=1kHzではC=0.159uFとなる。

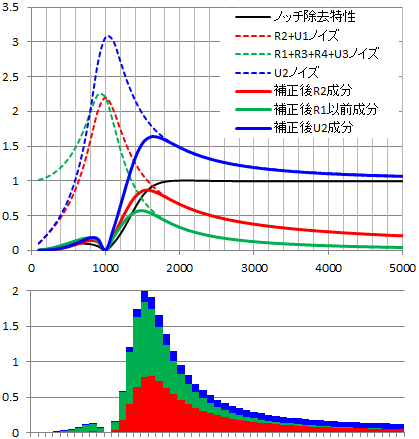

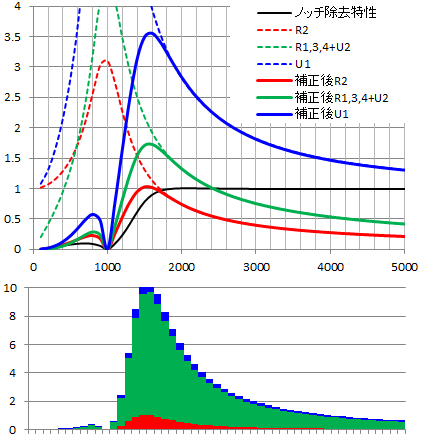

・各部のノイズ影響と総合出力ノイズ

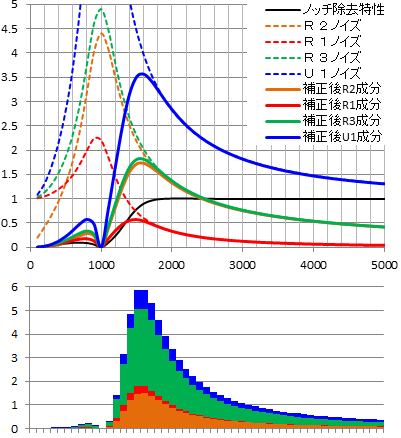

基本回路の帰還ループを閉じ、積分回路2段目(U2)出力outから見た時の各部ノイズ発生源からの伝達特性がこのグラフ。

電圧と周波数は共にリニア(Logではない)で、黒の線は歪率を測る時のノッチフィルタの基本波除去特性(2次HPF型のカーブ)である。

歪計のノッチフィルタを通過後のノイズは、グラフの実線のように1.4kHz以下の成分は急峻に取り除かれ、本来はあるはずのfosc(1kHz)付近のノイズピークはほとんど影響しない。

全体のノイズ電圧を計算するには、ノイズエネルギーを求めるため、電圧値を2乗して全帯域で積分する必要がある。BW=10kHzでノイズの等価バンド幅を計算すると、

U2ノイズ :11.28kHz

R2+U1ノイズ :0.99kHz

R1,3,4+U3ノイズ:0.26kHz

積分器を通る前の素子のノイズは高域が減衰するので、U2出力から取り出すとR3, R4, R1とU3の高域ノイズはかなり抑制できる。U2ノイズは高域が減衰しない。

実際の定数:R1=R2=R3=R4=1kΩ、U1=U2=U3=62Ω等価ノイズR:を代入して計算したノイズエネルギーの周波数分布が下側のグラフ。(縦軸の1は1kΩの抵抗のノイズ密度:4nV/√Hzを表わす)

3kHz以下では抵抗のノイズが支配的であるが、4kHz以上では青のU2アンプのノイズが最も大きい。

BW=10kHzでのノイズエネルギーの合計は、

11.28k*0.062k+0.99k*(1k+0.062k)+0.26k*(1k+1k+1k+0.062k*4) = 2.60*k^2

1kΩでBW=10kHzでのノイズエネルギーは10*k^2であり、このノイズ電圧は400nVなので、2.60*k^2をノイズ電圧に換算すると、√(2.6/10) *400 = 204nV となる。

周波数分析して、BW=1Hz分解能まで検出可能とした場合の限界分解能は、ノイズエネルギーの周波数分布のグラフから、2kHz付近(2次高調波)は約1kΩなので4nV、3kHz付近(3次高調波)は約300Ωなので2.2nVがOSC由来のノイズフロアとなる。

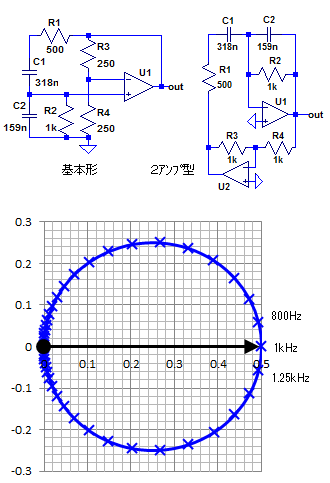

● ターマン型(ウイーンブリッジ) の解析

・ベクトル軌跡と発振条件

図のR1, C1とR2, C2のCR組合せがウイーンブリッジの片側を構成する。

基本形のout端子からC1とC2接続点への伝達関数をベクトルで現わしたのが下のグラフ、同調点の1kHzで位相がちょうど0°になり、ベクトルは(0.5, 0)を通過する。

R3, R4による分圧比が1/2よりわずかに小さいと、U1の-入力から見た+入力端子のベクトル軌跡は正側を通過するので、発振条件が成立する。

発振振幅を一定に保つには、U1のゲイン分の1だけベクトル軌跡が正側を通過するようにR3, R4の分圧比を調整する。

(ゲイン1000なら、帰還率0.499)

右の2アンプ型は、基本形のR3, R4中点がGNDになるようブリッジの両端をドライブする物で、C1とC2接続点もほぼGND電位となる。

周波数可変に2連バリコンを使った発振器では、バリコンの本体部(C1とC2中点)をGND電位に取れるので浮遊容量の影響を排除できる利点があり、このタイプが好まれた。

アンプは2つ必要だが、アンプの入力がGND電位の方が歪が少なく、残留ノイズも低いのでこちらの方式が性能に優れる。

・素子への印加電圧

基本形では、C2, R2, R3, R4にVoutの50%、C1, R1にはVoutの35%が印加される。

印加電圧低いのでR1の値はもっと下げられるが、Cの値が大きくなりすぎるので基本定数0.159uFの2倍の値までに抑えている。R3, R4は0.1W限界の250Ωまで下げられる。

2アンプ型は、C2, R2, R3, R4にVoutの100%、C1, R1にはVoutの71%が印加される。図の定数で0.1W限界。

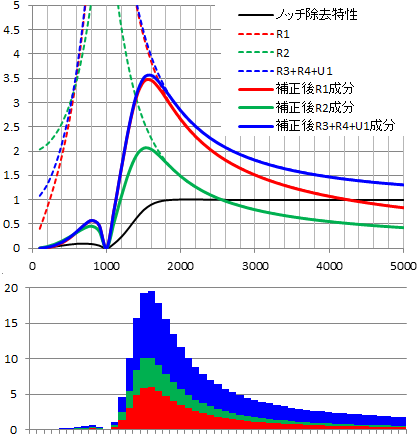

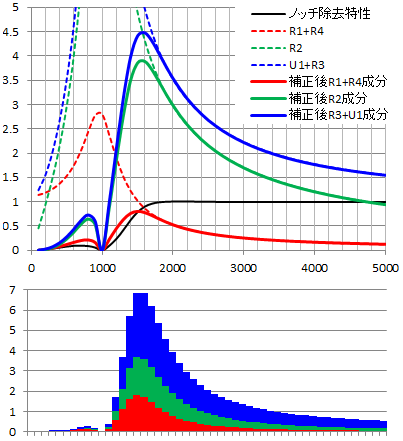

・各部のノイズ影響と総合出力ノイズ

まずは基本形のノイズ特性。

まずは基本形のノイズ特性。積分出力ではないので、高域でのノイズ低下が少ない。

さらに2倍ゲインで出力しているので全体のノイズゲインも大きい。

BW=10kHzでノイズの等価バンド幅を計算すると、

R1ノイズ:15.8kHz

R2ノイズ: 5.0kHz

R3,4+U1ノイズ:24.4kHz

下のノイズエネルギー分布を見るとより明白で、高域で低下しないR3, R4の成分に加え、U1のノイズは電圧で2倍なのでエネルギーは4倍で加算される。

BW=10kHzでのノイズエネルギーの合計は、

15.8k*0.5k+5k*1k+24.4k*(0.25k+0.25k+0.062k*4) = 31.2*k^2

これをノイズ電圧に換算すると、√(31.2/10) *400 = 706nV となる。

状態変数型と比較すると悪いが、辺の抵抗値を10kΩ以上に取った歪率計の残留雑音は2μV程度あるので、1μVのノイズがあっても通常は問題にならない。

次は2アンプ型のノイズ特性

次は2アンプ型のノイズ特性C2が積分の役目をするので、R3, R4成分が高域で低下し、ノイズが改善される。

BW=10kHzでノイズの等価バンド幅は

U1ノイズ:24.3kHz

R2ノイズ:1.25kHz

R1,3,4+U2ノイズ:3.94kHz

BW=10kHzでのノイズエネルギーの合計は、

24.3k*0.062k +1.25k*1k

+3.94k*(0.5k+1k +1k+0.062k*4) = 13.6*k^2

これをノイズ電圧に換算すると、√(13.6/10) *400 = 466nV となる。

だいぶ減ったが、まだ状態変数型の2倍以上のノイズ電圧。

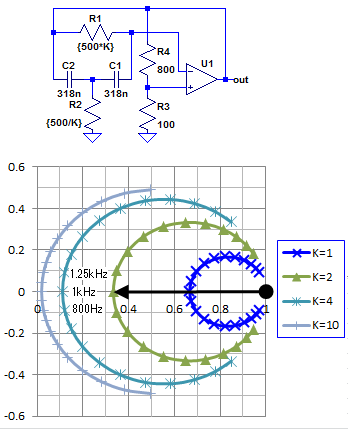

● ザルツァー型 の解析

・ベクトル軌跡と発振条件

ブリッジT型のCR回路を使った発振器がザルツァー型である。

outからU1の-in端子への伝達関数のベクトル図は、(1, 0)からスタートして下から右回りに回転し、中心周波数で原点に最接近し、再び(1, 0)に戻る形となる。

Rの値の係数Kによって中心周波数での減衰量が変化し、Kの値が大きくなるほどK^2でディップが深く鋭くなる。

Kを大きくし過ぎるとfo付近でのU1動作ゲインが高くなり、U1ノイズが支配的となる。また、R2も小さくなってU1の高域負荷が重くなるのでKの値は4~10が実用的。

U1の+in端子をoutを分圧してCR回路のベクトル円の内側へ置くと、-in端子のベクトルが中心周波数でその左側を通過するので発振条件が成立する。

K=2の場合は、中心周波数で(1/3, 0)を通過するので、R3+R4による分圧比を1/3よりU1の裸ゲイン分だけ補正(ゲイン1000なら0.3333+0.001)する。

なお、CRの配置を入れ替えても伝達関数は同様であるが、C1の位置の抵抗の熱雑音が大きく出力されてノイズが劣化する。図の形式の方が有利である。

・素子への印加電圧

K=4の場合、R1=2k, R2=125Ωであり、帰還抵抗のR3, R4はK=4で1:8の比が必要。

発振時の印加電圧はVoutに対し、R1=89%, R2=25%, R3=11%, R4=89%, C1=22%, C2=92%となる。

損失の面ではR1, R2はもっと小さくできるがC1, C2の値が大きくなりすぎる。

0.159uFの2倍に止めるために500*Kの値としている。

Kの値がさらに大きくなると、C2, R4の印加電圧はVoutの100%に近づき、C1, R2の電圧は小さくなる。

・各部のノイズ影響と総合出力ノイズ

K=4の場合の各素子から出力へのノイズゲインが右図。

BW=10kHzでノイズの等価バンド幅は

R1+R4ノイズ:0.64kHz

R2ノイズ :20.0kHz

R3+U2ノイズ:36.1kHz

1kHzでの必要ゲインが9倍なのでノイズゲインは高いが、R2, R3の値は125, 100Ωと低くできるのでウイーンブリッジよりも総合ノイズは低くなる。

Kの値をさらに大きくすると、K=10では1kHzでの必要ゲインが52倍となり、R2,R3,U1ノイズ倍率が急速に上昇するので総合ノイズは劣化する。ノイズ的にはK=4付近が良い。

BW=10kHzでのノイズエネルギーの合計は、

0.64k*(2k+0.8k)+20k*0.125k +36.1k*(0.1k+0.062k) = 10.15*k^2

これをノイズ電圧に換算すると、√(10.15/10) *400 = 403nV となる。

2アンプ型のウイーンブリッジよりも良い値である。

● ツインT型 の解析

・ベクトル軌跡と発振条件

ツインT型のCR回路を使った発振器は、単一アンプ型では最も性能は良いが、時定数CRが3組必要で周波数可変に適さないのと、定数変化時にゼロバランスが崩れるのを補正する必要もあり、調整がややこしいのでほとんど使われていない。

outからU1の-in端子への伝達関数のベクトルは、(1, 0)からスタートして下から右回りに回転し、中心周波数で原点(0, 0)を通過し、再び(1, 0)に戻る形となる。

同調のバランスを補正すると原点の左側を通過させることも出来るので、発振させるのに正帰還を必要としないが、安定に制御するには原点の左右どちら側を通過しても良いように可変抵抗回路を設計する。

・素子への印加電圧

発振時の印加電圧はVoutに対し、

R1,C2 =79%, R2,R3,C1,C3 =35% となる。

損失の面ではR1はもっと小さくできるが、C1の値が大きくなりすぎるので、0.159uFの2倍に止めるために1kΩとしている。

R2側も同様で、インピーダンスを下げるとCに大容量が必要となり、アンプの高域負荷も重くなる。

ツインT型では、アンプ入力直近のR3の値が大きいので、これのノイズ影響が最大となる。

ツインT型では、アンプ入力直近のR3の値が大きいので、これのノイズ影響が最大となる。また、アンプのノイズに対する影響度もウイーンブリッジと同程度に大きい。

BW=10kHzでノイズの等価バンド幅は

R1ノイズ :0.26kHz

R2ノイズ :3.95kHz

R3ノイズ :4.22kHz

U1ノイズ :24.4kHz

BW=10kHzでのノイズエネルギーの合計は、

0.26k*1k +3.95k*0.5k +4.22k*1k +24.4k*0.062k = 7.98*k^2

これをノイズ電圧に換算すると、√(7.98/10) *400 = 357nV となる。

ザルツァー型より少し良いが、状態変数型のような圧倒的な改善効果はない。

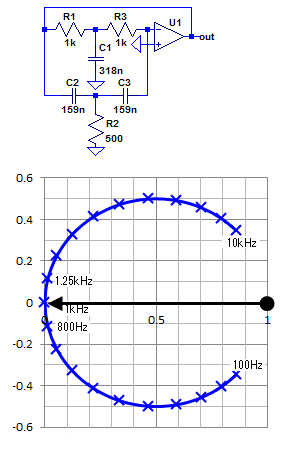

● 移相型 の解析

・ベクトル軌跡と発振条件

最初に、CR4段タイプの原始的な位相型発振回路の例を示す。

下のベクトル軌跡が示すように、1kHzで位相が180°回り、この時の減衰率は-25dBである。

従って、U1(反転アンプ)のゲインが25dB以上あれば発振開始する。

(CRが3段でも発振可能であるが、アンプのゲインは29dB程度必要となる。)

この原型回路は、「位相が180°回ってループゲインが1以上になれば発振する」という原理を学ぶ実験の材料として良く使われるが、大きなゲインが必要なのでノイズ出力は非常に大きい。

この原型回路をアレンジして、R2C2,R3C3の2段のLPF部と反転アンプをC帰還の積分回路に置き換える(必要ゲインを帰還Cの容量値で調整)と、積分出力になるのでノイズが減少し、実用になる発振回路となる。

Cの値を大きく取ってRを0.1W限界まで下げると、ウイーンブリッジの基本形よりも低ノイズが可能だが、必要なCの値が非常に大きくなり、CRの数も多いのであまりメリットはない。

下の回路は、移相回路(常にゲイン1で移相だけ回る、APF)を使った例である。

位相だけが回るので、ベクトルの軌跡は原点(0, 0)を中心とした半径1の円となる。

発振条件はちょうど位相が180°回る(U3の反転回路と合わせて同位相となる)周波数となり、振幅制御は反転回路のゲイン微調で行う。

・素子への印加電圧

APF2段タイプでは反転回路のR7, R8に100%掛かるが、その他のCRは全て71%の印加電圧であり、10Vで0.1WとするとRは500Ωまで下げられる。

3つのアンプは全てVoutと同じ振幅が必要であり、周波数特性はフラットなので出力はどこから取り出しても良い。

・各部のノイズ影響と総合出力ノイズ

各段のゲインはそれほど高くないが、高域までフラットにNFB抵抗(R3~R8)の熱雑音が加算されてしまうので、ノイズ特性は悪い。

図の定数までRの値を下げても、ウイーンブリッジの基本形よりもわずかにノイズは多い。

回路を状態変数型と比較すると、アンプの数は3つで変わらず、Cは同じ2個でも容量は増え、Rの数は4個から8個に倍増している。回路が複雑になっているのに性能は劣化しているので、わざわざこの方式を選択する理由はない。

計測器のメニュー に戻る AudioのTOP に戻る