1996年のBurr-Brown OPA134のデータシートには、「通常のオペアンプの歪を101倍に拡大する回路」として歪の測定に図のような回路が使用されています。

ここでR1をOPEN(削除)して信号源抵抗を0とすると、OPアンプの±間に入力された信号はR2とR3の比で増幅されます。つまり、OPアンプの等価入力電圧(歪+ノイズ)に対するゲインは1+R2/R3になる。これが表のDIST.GAINの値です。

この状態で外部からOPアンプの+側に入力された信号に対するゲインはやや複雑で、OPアンプがなければ単にR3+R2の抵抗でVoにつながるだけですが、OPアンプがあるのでR3両端の電圧がVoの1/ゲインになるように負帰還が掛かる。

NFB量が十分大きいと、R3両端の電圧はゼロに近付くのでR2にも電流は流れず、結果的にVin=Voでゲインは1になる。これが表のSIG.GAINの値です。

回路にR1が付け加えられると、結果的に図の表記の値になります。

ここで問題は、信号源抵抗Rgがあるとどう影響するか、そしてNFB量が不十分な場合にどうなるかです。

条件として、R3=10、R2=1000、

条件として、R3=10、R2=1000、R1=100/∞(Sig.Gain切替)、

OPアンプのGBW=10MHzで

Rg=50Ωの場合を計算してみます。

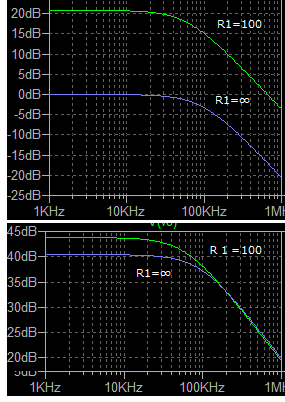

まずは外部信号に対するSIG.GAINの値。

SIG.GAINはR1によって1倍/11倍に変化しますが、GBW=10MHzでのカットオフはどちらも100kHz程度になっています。SIG.GAIN=11の方がfcは約半分になる。

下のグラフは内部歪みに対するDIST.GAIN。

こちらもカットオフは同様ですが、GAIN=11の方は4dBほどゲインが増えて166倍になっている。これは大きな測定誤差です。

したがって、101倍する回路ではR1は付けない方が良い。但しR1なしでもノイズゲインは101倍ではなく106倍になります。これはR2, R3に流れる電流がそのままRgにも流れ込むためで、Rg/R3=5%の誤差が発生しています。

帯域はGBWの1/101に減るので、5次高調波まで見ようとすると評価できる周波数はGBWの1/1000程度が限度になる。

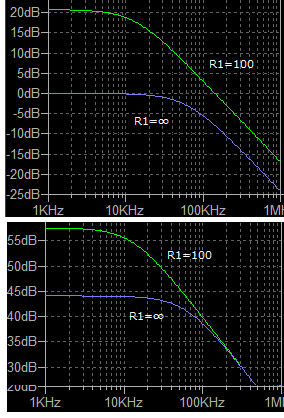

次は、普通のオーディオ用発振器にありがちなRg=600Ωの場合。

上はSIG.GAINの値で、R1=100のGAIN=11の方はカットオフはGBWの1/100からさらに1/10になってしまいます。10kHzですでに基本波成分が低下し始めるのは問題外。

下のDIST.GAINは、R1=100では57dBと101倍どころの騒ぎではなくなっており、全く測定できる状態ではない。

R1を削除してSIG.GAIN=1でも+4.5dBの誤差を生じている。

つまり、信号源抵抗Rgが存在すると(Rg+R2+R3)/R3にDIST.GAINが増大する。Rg=600Ωで測定するなら、R1は付けなくてもR2=9.4kΩ、R3=100Ωにしなければならない。

発振器の出力が足りなくて、どうしてもSIG.GAINを上げる必要がある時は、バッファを入れて10Ω以下の低インピーダンスで駆動すると良い。R1=100Ωを入れても、Rg=1Ωなら誤差は1%です。

以上の注意点を守ったうえでも、OPアンプのGBWの1/1000倍の周波数までしかこの方法(101倍に歪を拡大)は使えません。

拡大率を20倍に抑える(R3=50Ωに変更する)と5倍の周波数まで測定できますが、入力電圧ノイズの測定限界はやや落ちる。R2の値を下げると信号源抵抗Rgの要求が厳しくなり、50ΩのSG出力は使えません。

DIST.GAIN=(Rg+R2+R3)/R3なので、拡大率10倍でRg=50, R2=40, R3=10Ωとするのも1案ですが、何となく気持ちが悪い。

さらに注意したいのは、この手法は入力抵抗10Ωと極めて入力インピーダンスが小さい状態での電圧ノイズしか評価していない点で、電流で発生するモードの歪(入力容量の非線形等)は全く測定できない。

R3を挿入しない普通の方法で評価が必要です。

計測器のメニュー に戻る AudioのTOP に戻る